المرحلة الرابعة: علاقة أفراد المجتمع بممثليهم في مجلس الشورى (أعضاء معلقون في الهواء)[1]

تحدد الحكومة الشكل الوحيد والمسموح به للالتقاء بالناخبين (أي تجميعهم )، وتعطينا هذه الحدود مدى الحصار المفروض على هذه العملية، ما يجسد، بشكل أو آخر، الهاجس الذي تنطلق منه السلطة لعملية التجمع أو ماتسميه السلطات “التجمهر”، وهي التهمة التي أدين بها بعض المحتجين السلميين في عُمان، وبإلقاء نظرة على ضوابط الإلتقاء بالناخبين، سيعطينا ذلك فكرة أفضل عن نوعية السلطة وشكلها ومنطلقاتها الأمنية:

1- يمكن المرشحين الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعد موافقة الجهات المسؤولة عنها.

2- يقدم طلب الترخيص بالالتقاء بالناخبين إلى لجنة الانتخابات في الولاية قبل أسبوع على الأقـل من موعد عقد اللقاء، مرفقاً به ما يفيد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية، والأيام المقترحة للقاء الناخبين.

3- للمرشـح الحـق في اقــتراح مكـان خـاص للدعايـة الانتخابية ومن ذلك: الخيام والمزارع والمجالس العامة والقاعات المتخصصة والأملاك الخاصة بالمرشـح، أو أحد المواطنين، أو الأراضي ذات المساحات الواسعة أو الملكية الخاصة أو ما يماثلها. ويجب أن يقدم طلب الترخيص بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في البنود السابقة.

4-يتـم الـرد على الطلب بالموافقة أو الرفض أو إجراء تعديل عليه في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

5-في حالـة تغيير مكـان اللقـاء المقـترح يجـب على المرشح تحرير طلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات في الولاية بشأن المكان المقترح.

6- يتعين أن يكون حديث المرشح في إطار الدعاية الانتخابية ووفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية للانتخابات وهذه الضوابط.

7-يحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية حفاظاً على السكينة العامة وعدم إزعاج الآخرين.[2]

في مسألة الالتقاء بالناخبين، فإن الوزارة تفترض واقعاً غير موجود، إذ أن الناخبين مازالوا مجهولين، والعبء يقع على المترشح في تجميعهم بالطرق والوسائل التي يُبيحها القانون؛ ففي الدول الديمقراطية غالباً مايتبع المرشح لأحزاب معروفة فيكون بالتالي لهم جمهورهم من المؤيدين “معروف ومحدد” من المنتسبين والأعضاء.

إلى ذلك، فإن هؤلاء المرشحين لديهم خطة عمل سياسية واقتصادية متاحة منذ تأسيس الحزب لكل منتخب يود الإطلاع عليها، وبالتالي فإن المنتخبين قد حددوا توجهاتهم في الاختيار منذ مدة طويلة جداً.

هذا الواقع غير متاح للمرشحين في عُمان حيث الأحزاب محظورة بنص القانون، وأيضا تشكيل التكتلات داخل المجلس نفسه غير معمول بها من قبل الأعضاء لسبب أو آخر، فهم بالتالي أفراد مبعثرون فيما بينهم ولايوجد لديهم صلة مؤسسية تربطهم مع المنتخبين.

في المقابل، فهم سيواجهون بمسؤولين حكوميين متعاضدين داخل مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، وهؤلاء لديهم القدرة الهائلة في الحركة داخل دائرة إدارية يتحكمون بها ويوجهونها بشكل جماعي من خلال مجلس الوزراء، لذا سنرى عدم وجود أي توازن بين قوتين: الأولى، تمثلها حكومة لها جذور مؤسسية ثابته. والثانية أعضاء الشورى الذين يجدون أنفسهم معلقين في الهواء ( الفضاء الحكومي) فهم “رسميون” لأنهم يتقاضون رواتب تصل إلى 2500ريال شهريا ( 6 آلاف و474 دولار أمريكي )[3]، ومن جانب آخر، عليهم أن يكونوا على صلة بالشعب، ولكن الصلة مقطوعة، وبالتالي لاجذور لهم ولاقنوات اتصال فاعلة بأفراد الشعب؛ لأن “القانون ” قد سدّ عليهم الأبواب.

من هذا الخلل تغدو سيطرة الحكومة متاحة ومفتوحة، لذا سيجد المجلس نفسه وقد تم احتواءه من قبل “جهاز بيروقراطي مركزي”، وستكون كل استغاثة منه كالفقاعة تُبهر في بداية تشكلها ( كرسائل متبادلة عبر أجهزة الهواتف النقالة ) ولكن لن يُكتب لها التناسل، بل سيصيبها العقم والجمود، وبهذا سيكون محتواها عبارة عن هواء سيضيع هباءاً في الفراغ المعلق الذي يوجد فيه المجلس الذي وضعه فيه النظام.

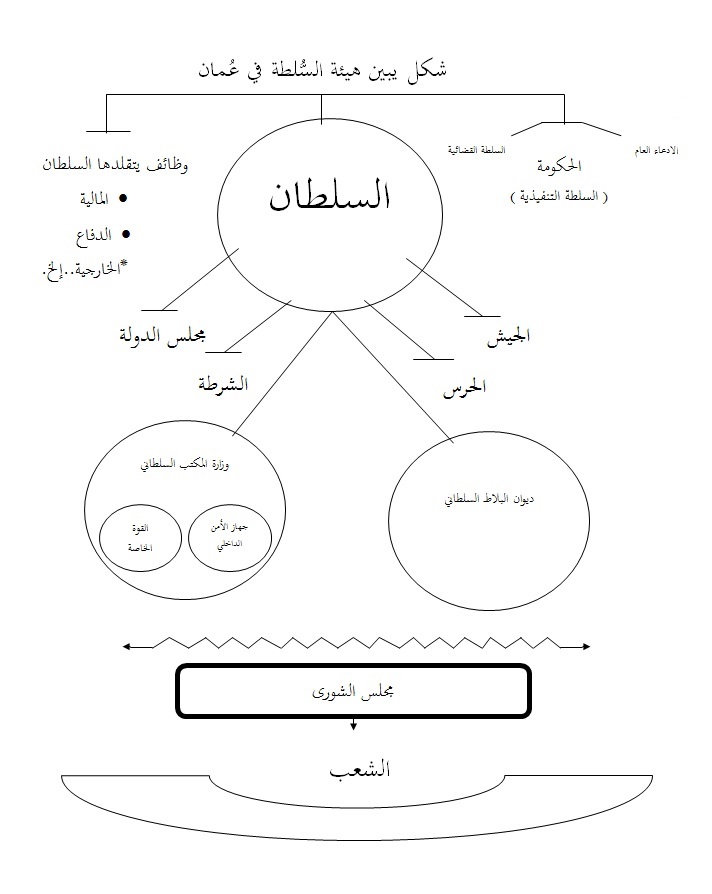

نُلاحظ أن الجسد “الحكومي “العام للدولة الذي يمثله رمزياً “الرأس”، وواقعياً السلطان والمؤسسات التي تنطلق منه وتخضع له، هذا الجسد مفقود “الرقبة” ، فالاتصال الذي من

المفترض أن يمد العقل ( الرأس ) بالدم ( الأفكار والمفاهيم) التي ستضبط إيقاع وتناغم السياسة الداخلية غير موجود، أو أنه غير راسخ أو فاعل.

فالدولة لاتعترف بأن الشرعية تُتكتسب من الشعب، لأنها قد أنشأت لها طريقة تُغنيها عن هذه الحاجة التي تبتعد عنها قدر الإمكان.

إذاً، وعلى هذا الوضع، هناك سؤال يطرح نفسه: كيف تحكم الأسرة الحاكمة أو السلطان؟ الإجابة هي: عن طريق التضامنيات [4].

المقصود من فكرة التضامنية هو: أن جماعة أو قوة اجتماعية تعبر عن نفسها تضامنياً من خلال قادة تعترف بهم الدولة، إما ضمنياً أو رسمياً، بحيث تغدو التضامنية امتداداً لأجهزة الدولة ووسيلة فعالة للضبط الاجتماعي [5].

تتمثل التضامنيات” غير الرسمية” في عُمان:

أ – المؤسسة القبلية: وهم الشيوخ المقربون من أجهزة الدولة ولهم مكانة تصل إلى مرتبة الوزراء أحياناً.

ب- التجار: كبار التجار ورؤساء العائلات التجارية، بتمثيلهم الموجود في غرف التجارة والصناعة .

ج- المؤسسة الدينية: وهم قادة المذاهب السنية والشيعية والإباضية.

د- الطبقات الوسطى: نظراً لعدم وجود تنظيمات مهنية حرة، فإن التعامل مع هذه التضامنية من قبل الحكومة، على أساس عائلي أو عن طريق وسيط في حالة الأزمات (مجلس الشورى).

ه- العمال: لم تتبلور بعد علاقة تضامنية حقيقية بين الدولة والعمال، حيث إن العمالة العمانية ذات كثافة في القطاع النفطي، وهي قد مرت بفترة إضراب أقلقت الدولة ولكنها ربما تعمد على التحكم بها لتبقيها متضامنة بشكل أو آخر.

كيف تكون شكل العلاقات داخل هذه التضامنية؟ هي علاقات غير متكافئة بين القادة من المشايخ وأسرهم وأغنياء القبيلة ( طبقة التجار ) أو التحالف القبلي، وبين أفراد القبيلة.

بهذا المعنى ستؤدي التضامنيات إلى تعميق علاقات الزبانية بين المعازيب (رئيس ، رب العمل)، والزبائن. وأي شخص يريد أن يترقى في بيئة كهذه فإنه مضطر أن يجد أحد أفراد الأسرة الحاكمة أو أحد كبار التجار ليتبناه.

من النتائج السلبية الخطيرة التي تؤديها التضامنية بأنها تقوم على إضعاف الانتماء القومي لعامة السكان ، فهي تُضعف الولاء السياسي، لأن هذه التضامنية ستتحول بمرور الزمن إلى لوبي، أو أداة ضغط، لتحقيق بعض المكاسب والمصالح المادية، وفي جو الغياب الكامل في عُمان للتنظيمات المجتمعية: كالأحزاب السياسية والنقابات المهنية والحركات الاجتماعية والتي من مهامها الأساسية التشجيع على الانصهار والاندماج الوطنيين، فإن المواطن يتجه إلى تحديد علاقتهم بالدولة، ليس عن طريق المواطنة، وإنما عن طريق التضامنية القبليّة، على أساس مصلحي بحت، بشكل يشابه طريقة عمل نظام الطوائف في لبنان والعراق حالياً، وهو نظام هش متداع،ٍ فما أن ينهار حتى تتمزق الدولة بسهولة وسرعة غريبتين.

ومهما بلغ دور التعليم والإعلام و انتشار وسائلهما داخل المجتمع العُماني، فهذا لن يضعف على المدى البعيد الانتماءات القبليّة، لأن انتشار التعليم في حقيقة الأمر يؤدي إلى ترسيخ هذه الانتماءات وتعميقها في ما يمكن تسميته بالوعي القبلي، فاستخدام القبيلة والمذهب في نطاق واسع في بيانات المعاملات الحكومية من وثاثق السفر والهوية وباقي المعاملات، كله يصب في المجرى العام للأزمة البنائية التي تُفرز العديد من الأعراض المرضية . [6]

الهوامش:

[1]مقطف من كتاب “الدولة والمجتمع في عمان منذ النباهنة حتى العصر الحديث (1154-2012) : من الصراع على السلطة إلى التنمية وأزماتها” للكاتب.

[2]قرار وزارة الداخلية رقم ود/13/622/2011 ، على موقع وزارة الشؤون القانونية:

http://www.mola.gov.om/Qrarat.htm

[3]هذا الراتب أقل بقليل ممايستلمه النائب البحريني : 6.630 دولارا، وأيضا أقل بكثير مما يستلمه البرلماني التونسي :9 آلاف دولار. ولكن الفرق في عُمان ليس فيما يستلمه العضو، بل الفرق بين النظام السياسي المركزي الذي يعمل هو فيه في عُمان، والبرلماني في الدول الأخرى الذي يعمل في نظام ديمقراطي ، من هنا فإن الروح العامة والظروف المحيطة بالأعضاء العمانيين ترجح اعتبارهم موظفين حكوميين وليسوا ممثلين للشعب.

[4] حول التفسيرات المفصلة لمفهوم الدولة المركزية، انظر: خلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف)، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور “المجتمع والدولة” ط3 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008)، ص 171إلى ص173.

[5] المصدر نفسه.

[6] المصدر نفسه.