حين يخاف الإنسان من الوعي، فإنه لا يؤذي نفسه فقط، بل يتسبب في تجهيل المجتمع، ويساهم في تقسيم بلده، ويساعد على احتلال مجتمعه.

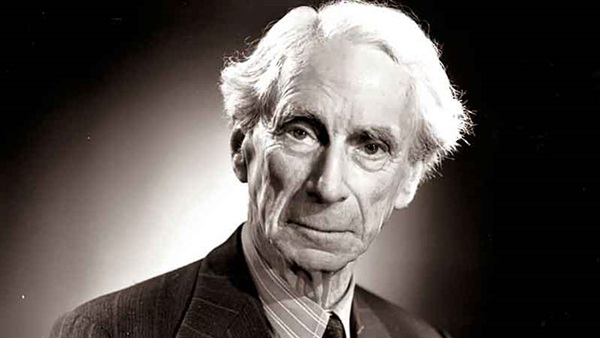

قال برتراند راسل ” الخوف هو المصدر الأساسي للخرافات، وأحد أهم مصادر القسوة، لذا، فالانتصار على الخوف هو بداية الحكمة.” .. لاشك أن الخوف موجود في النفس البشرية منذ وجودها في الحياة، وهو ينبع من عوامل قد تكون داخلية، تجاه خطر إما حقيقي (الموت، المرض، الحوادث) أو خيالي (العذاب في حياة أخرى)، أو الخوف الخارجي (معارضة السلطة، التعذيب، غزو البلاد).

فالخوف هو السبب الرئيسي والمباشر في النكوص والارتداد، وهو ايضا يؤدى إلى الفشل في مواجهة المستقبل، وبالتالي يخلق مرحلة الجمود في الحاضر والتلذذ به ومحاولة تزيين الواقع بأوهام وخرافات وأساطير. هنا في هذا المقال لن أتكلم عن الخطر الموضوعي، وهو الذي ينشأ من خطر حقيقي يواجه الانسان كلحظة قتله أو جز رأسه أو جلده ورجمه. بل ما سأناقشه هو الخطر غير الموضوعي، وبمعنى آخر المرضي والمتعلق بالخوف من الظلام والأماكن المرتفعة، ولكن سأضيف على هذه العوامل، الخوف من الأفكار والوعي والمواجهة.

ربما تكون الأفكار الدينية في المجتمعات العربية من أكثر الأفكار دوغمائية ورافضة للنقاش حولها لما تحصن به نفسها من تابوهات المقدس والحرام، ويتعزز الخوف من نقاشها من قوة وهيمنة السلطة الدينية ورجال الدين والفقهاء على المجتمعات العربية وقدرتهم على بسط قرارات الإيذاء الجسدي والنفسي لكل من ينتقد ويطالب بإصلاح المجتمعات وفصل الدين عن الدولة، مستعينين بالنصوص الدينية الداعمة لمواجهة الآخر وقتله إذا ما مارس النقد، فالدول العربية حبلى بقرارات الجلد والإعدام والقتل والتهجير كنماذج حقيقية وواقعية تحدث حتى اليوم بمجتمعاتنا، كما حدثت بشكل أكثر بشاعة ودموية وإجرام خلال التاريخ العربي الإسلامي القديم.

الخوف هو المصدر الأساسي للخرافات، وأحد أهم مصادر القسوة، لذا، فالانتصار على الخوف هو بداية الحكمة. برتراند راسل

فهل ما يحصل وحصل سابقا يجعلنا نستكين أو نرضخ للتيارات الإسلامية؟ أو أن الحرية وطريق العدالة والمساواة والعلمانية يجب أن يقدم له التضحيات، كما حصل في التجربة الأوروبية سابقا في عصور الظلام حين هيمنت المسيحية ومحاكم التفتيش على أقدار ورقاب الناس حتى ثارت الشعوب الغربية بعدها ضد الظلم والفساد والدمار الذي أحدثه دمج الدين بالدولة وصنعوا بعدها النهضة الأوروبية ودشنوا عهد الصناعة وحقوق الإنسان والحريات إلى اليوم والمستقبل، طبعا مالم يخافوا مرة أخرى من هيمنة الدين، وخصوصا المسيس على مجتمعاتهم وشعوبهم وقيمهم.

إن التغيير الذي تم في السابق، لم يكن له أن يبدأ إلا من خلال النخب المثقفة والمؤمنة إيمانا خالصا بضرورة الإصلاح الديني وجعل العبادات والطقوس الإيمانية خيارا شخصيا لا عاما يدخل في تفاصيل الحياة والمجتمع والدولة، أي الإيمان بخيار العلمانية منهاجا وخارطة طريق إلى بناء الإنسان والمجتمع. وهذا ما حصل في غالبية الدول الغربية. ولكن ماذا عن الدول العربية، وتحديدا الكويت، حيث سأتكلم عن المشاكل والمعيقات التي جعلت من خيار الدولة الديمقراطية العلمانية خيارا ميتا لا روح فيه مع العلم بوجود تيارات مدنية تدعي الديمقراطية والليبرالية والعلمانية وتطالب بفصل الدين عن الدولة، ولكن كما ذكرت، أن النخب الثقافية الثورية هي المسؤولة عن بث هذا الوعي أولا إلى الشعب، وبالتالي إلى المجتمع ليصل إلى تحديث النظام الحاكم. ولكنها في مجتمعاتنا العربية جميعها (أي التيارات المدنية) تعيش في حالة الخوف.

فماذا عن تيارات الكويت المدنية؟ ولماذا تأخرت الدولة الديمقراطية في تحقيق العلمانية بمفهومها الشامل، علما بأن الكويت من أوائل الدول العربية في امتلاك دستور مدني يؤطر للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويفصل بينهما، كما يوجد به مساحة لا بأس بها من الحريات والممارسة الديمقراطية الشعبوية، لأعيد هنا أن العائق الأول الذي تواجهه العلمانية في الكويت هو في النخب المثقفة وليس في آليات التحول.

معظمنا في الكويت، كما في الدول العربية، تبرمج في بيئة دينية تختلف شدتها ومرونتها، بحسب عوامل التنشئة والتعليم والثقافة، وقليل من يشكك فيما تم تلقينه به من تعاليم دينية وقبلية وتراثية، إلا أن السواد الأعظم من الناس يجد المأوى والملاذ في الدين والتدين بدلا من إعمال العقل، ليظل المثقف الكويتي هائما في الموائمة والترقيع، عاجزا عن التغيير والمواجهة، وربما مستسلما وخاضعا للثقافة السائدة في الكويت. وهذا ما جعل من غالبية المفكرين (الليبراليين جدا) يتذبذبون في أفكارهم، فتارة تراهم قد قطعوا مسافة طويلة في التجرد من الخوف وعقدة اللسان والتحلي بالموضوعية وأفق التفكير وإعمال العقل والتحليل المنطقي.

ولكن غالبا ما يتم هذا النقد في الدواوين الخاصة، وليس في فضاء المجتمع الكويتي ومؤسسات المجتمع المدني، وتارة أخرى ينقلبون على رؤوسهم ويركنون للمسلمات ويقولون بجرة قلم بأن ما سردوه وما قالوه في البحث والتنقيب كان للبحث الشخصي والقراءة، وليس النقد والشك والتقصي ومواجهة السائد من الموروث المتحكم بالمجتمع، وبكل بساطة ينتهي بهم الأمر ليؤكدوا لنا أن الحقيقة المطلقة هي ما بين أيدينا من كتب دينية يجب التعامل معها وعدم إقلاق السادة الشعب حتى لا يزعل علينا ويعتبرنا من الكفار والملاحدة والزنادقة.

إن التحولات التي عرفها المجتمع الكويتي على مدى عقود طويلة قد راكمت مجموعة من المكاسب التي لا يمكن التراجع عنها، وخاصة منها تلك التي تخص وضعية الفرد وحقوقه الأساسية وحرياته، فقد حدث بالتدريج- منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي – تحول جذري في منظومة القيم أدى إلى استيعاب الشعب لعناصر ثقافية لم يعد ينظر إليها على أنها غربية بل نتاج محلي، كالاختلاط وتعليم المرأة وممارسة الديمقراطية الانتخابية

واستطاع المجتمع الكويتي أن يخلق اللحام الضروري بين الثقافة التقليدية والثقافة العصرية عبر عملية صهر المكونات المختلفة في تراكيب جديدة مقبولة اجتماعيا، رغم مقاومة قوى التيارات الإسلامية، التي ظلت قائمة ونشطة ومدعومة من السلطة، وظلت تسعى بشكل قوي إلى فرملة عجلة التحولات المدنية الكاملة والحفاظ على نمط ثقافي محدد سلفا في نصوص دينية، والعودة إلى نموذج الخلافة الإسلامية، وهو ما يستحيل تحقيقه أمام مد التأثيرات القوية للثقافة المعولمة ونظم الابتعاث والانفتاح الجزئي.

فلماذا اليوم تهادن التيارات الديمقراطية والليبرالية التيارات الإسلامية، وتقبل معها بالنمط الحالي؟. ولماذا يظل الرهان بالتغيير على الآخر؟، أي النظام الحاكم، بينما هم يحملون مبادئ وقيم العلمانية والديمقراطية؟. في الحقيقة، أن التفكير وعمق المأساة ظلت لدى النخب المثقفة والعليا في المجتمع الكويتي، تراوح في مكانها باسم الانتماء مرة وباسم القيم الموروثة مرة وباسم الحفاظ على المكاسب الاجتماعية مرة وباسم التراث الديني والخصوصية مرات أكثر، إذ يعد الخروج عن شرانق الماضي خطا احمرا قانيا كما يرسمه الخطاب الشعبوي الذي يمجده الجميع ويخشى من مواجهته.

وعملية المواجهة ليست سهلة بالتأكيد، ولكن ما يؤخذ على النخب المثقفة هو عدم قدرتهم حتى اليوم على أخذ الخطوة الأولي على الأقل والمتمثلة بخلق تيارات وتجمعات علمانية ثقافية فكرية حقيقية قادرة على صناعة الوعي، وهو أمر ليس بالمستحيل، وخصوصا أن غالبية النخب المثقفة الكويتية تعتبر من أصحاب الدخول العالية بل وإن بعضهم يعتبر من رجال الأعمال وأصحاب الملايين.

هنا، عندما أقرأ بإمعان عن قطيعة شعوب متنوعة تفكر مليا في تاريخها، وتعتز جدا بنفس الوقت بذاكرتها، وكيف تتعامل مع حاضرها، وكيف تريد أن يكون مستقبلها، أجد نفسي محبطا ويائسا إزاء مجتمع لا يتزحزح قيد انملة عن بنية صلدة من التفكير، مجتمع يرتع في حالات فوضوية، ومصالح سياسية، وفساد أصبح رسميا وشعبيا، مجتمع أصبح يردد شعارات عفى عليها الزمن، ويتعامل مع أفكار متيبسة، ويتشبع بعواطف ساخنة طائفيا وقبليا وفئويا.

إن اسوأ ما نجده في المجتمع الكويتي اليوم هو هذا التواصل للتعصبات الطائفية والقبلية، رغم تواجد ديمقراطية هشة لم تنجح تماما بتعزيز الثقافة الديمقراطية، وخضوع النخب المثقفة بتياراتها المدنية والعلمانية والديمقراطية لثقافة المجتمع السائدة، وعدم القدرة، وأنا أراها عدم الرغبة في المواجهة الحقيقية للتيارات الإسلامية والطائفية والقبلية، وتفضيل ماهو حاصل مع إلقاء اللوم دائما على الحكومة والنظام بأنه هو المسؤول تماما عن رعاية التيارات الدينية والقبلية وتفاقم حضورها

وإن كانت هذه التهمة صائبة نوعا ما، حالها حال بقية الأنظمة العربية، إلا أن في الكويت، يظل المجال المدني مفتوح ونشط، والعمل التنظيمي متاح وفقا للقوانين والأنظمة، إلا إن إخفاقات النخب في دعم وتشجيع الثقافة العلمانية هو الخوف الأول وهو الأزمة التى نعيشها في المجتمع والتي أخرت التحول المدني وخلقت تشوهات فكرية لمفاهيم ومصطلحات العلمانية والحريات الشخصية، وجعلت من العلمانية في خطابهم مجرد شعارات لها مآرب أخرى.

إن من يسيطر الخوف على تفكيرهم باستمرار، إنما يشتكون من التعب بدون سبب ظاهر، وهذا فعلا وواقعا ما تسمعه من نخبنا المثقفة الكويتية دائما .. بأنهم متعبون جدا.