في رمضان 2016، توجهت في زيارة للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، هبطت الطائرة في المدينة المنورة لأقيم فيها أولى أيامي في المملكة، قمت في تلك الأيام بزيارة عدد لا بأس به من المعالم التاريخية في المدينة المقدسة، ثم اتجهت بعدها بـ 15 يومًا تقريبًا إلى مكة المكرمة، لكننا لم نلبث أن توقفنا في محطة “مسجد آبار علي” أو “مسجد الميقات” لنقيم شعيرة الإحرام، وهو أحد المواقيت الخمسة المنصوص عليها، عندما اقتربت من المسجد القائم في تلك المنطقة التاريخية لفتت انتباهي مئذنته؛ فهي مألوفة بالنسبة لي، تبدو وكأنها مستنسخة من مئذنة شهيرة في القاهرة، اقتربت أكثر أتحسس عمارة المسجد التي أثارت فضولي، بدأت ساعتها أتلمس مكاني؛ فلقد بني المسجد بصورة مستنسخة على نمط مسجد أحمد بن طولون في القاهرة، همهمت بتلك الكلمات التي لم يفهمها غيري، لكني قضيت حاجتي في الميقات وغادرت نحو مكة، جال في خاطري ساعتها أني لم آتِ إلى السعودية لكي أرى نسخة مقلدة لمسجد أحمد بن طولون، أتيت إلى هنا، بجانب أداء مناسك العمرة، لأرى معالم أخرى تعبر عن طراز الحجاز وهويته، فحتمًا تمتلك إرثًا معبرًا عنها.

لم تكن تلك المرة الأخيرة التي صدمت فيها؛ فعند زيارتي لأبناء عمومتي في حي العزيزية بمكة المكرمة، وقبل الإفطار نزلنا ساعتها نصلي المغرب في مسجد شهير في المنطقة يسمى “مسجد عبد الحميد القطان“، دخلت إلى المسجد وإذا بي أفاجأ بجدار القبلة الذي استنسخه مهندسه من مسجد أثري آخر يسمى بمسجد تينمل بمراكش في المغرب، لكن ما برحت أسأل نفسي؛ لماذا أتعب المهندس نفسه وذهب إلى المغرب الأقصى خصيصًا ليقتبس منها جدار قبلة مسجد يقيمه في مكة؟

لكني فوجئت أن تلك النماذج لم تقف وحدها؛ فعند مسيري في جدة وجدت أن شوارعها امتلئت بمساجد بنيت على النمط المملوكي المقلد الذي نسميه Neo-Mamluk Style؛ فمسجد الملك سعود الكائن في نفس المدينة بني على نمط عمارة السلطان حسن، خاصة المدخل والمئذنة، فضلًا عن مساجد أخرى لها شهرتها الواسعة في العالم الإسلامي؛ مثل مسجد قباء والقبلتين في المدينة المنورة، بنيت تلك المساجد على نمط مملوكي صريح، في عناصرها المعمارية المتعددة والمختلفة، لكن السؤال هنا؛ لماذا كان عليّ أن أرى عمارة غريبة ليست من طراز المنطقة ولا تعبر عن هويتها وتاريخها؟ هل خلت المملكة من تراثها أو هدمت كل مساجدها القديمة؟

كان عليَّ أن أجيب عن هذا السؤال قبل أن أتوجه بنقدي لعملية الاستنساخ التي أحلت بعمائر الجزيرة الدينية في الفترات التاريخية الأخيرة من عمرها الطويل، والإجابة عن هذا السؤال كان بالبحث عن التاريخ المعماري للجزيرة العربية في ربوع المملكة.

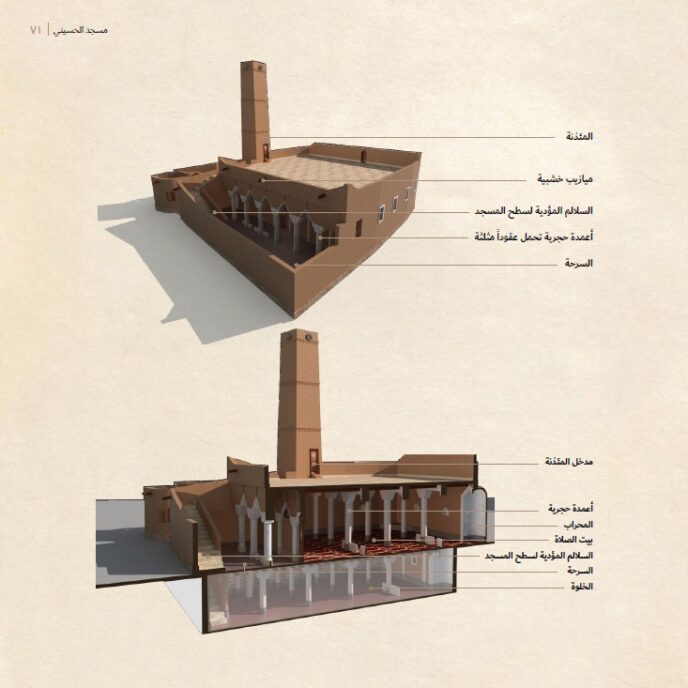

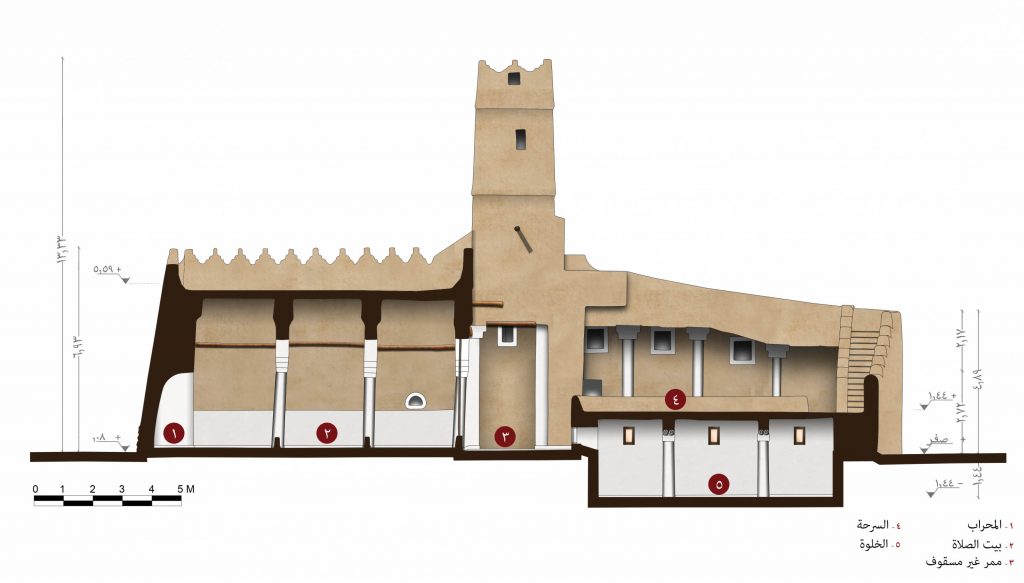

لكن رحلة البحث عن إرث الجزيرة العربية لا يبدأ من المدن والعواصم الرئيسية؛ بل يبدأ من قلب الصحراء؛ فهنا في قلب الجزيرة العربية تقريبًا، وفي مكان ناء عن العاصمة الرياض، تقع مدينة شقراء، ضمت تلك المدينة التاريخية مسجدًا أطلق عليه مسجد الحسيني، يظهر هذا المسجد الأثري الأنيق على أطراف البلدة القديمة تقريبًا، بلون مميز يميل إلى الحمرة؛ يعكس خامة البناء الطينية التي بني منها، يعد هذا المسجد أقدم مساجد بلدة شقراء؛ حيث بني في القرن الثاني عشر الهجري، السابع عشر الميلادي تقريبًا، لكن أعيد بناؤه مرة أخرى سنة 1307 هجريًا، 1889 ميلاديًا، قام هذا المسجد على نمط عمارة الوسط؛ وهي ما يطلق عليه اسم “الطراز النجدي“، وهذا الطراز كان معبرًا عن البيئة التي راعاها وجعلها أساس بنائه بشكل كبير، فلقد بني من خشب الأثل وسعف النخيل، فضلًا عن الحجر والطين المستخرج من مدينة شقراء نفسها، مما خلق بيئة مناسبة وجوًا معتدلًا داخل أروقة المساجد، لكن التكيف الحقيقي الذي تميزت به العمارة النجدية، هو تلك العناصر المعمارية التي يتكون منها المسجد؛ فالمعروف في المساجد حول العالم الإسلامي أنها تتكون من رواق للصلاة وصحن إن وجد، أو مساحة مغطاة من أول مدخل المسجد حتى المحراب

يختلف هنا الأمر كثيرًا، فيتكون المسجد في الأساس من ثلاثة طوابق، تم تقسيمهم إلى أربع مناطق رئيسية، الأولى تبدأ من الدور الأرضي أسفل المسجد وهو ما يطلق عليه اسم الخلوة، هيئت وأعدت الخلوة لتكون مكانًا متكاملًا للصلاة والذكر، وتستخدم دائمًا للصلاة في الشتاء، اتقاءً من شدة البرودة المعهودة في صحراء الجزيرة، بالفعل فإن التكوين المعماري للخلوة أسفل المسجد صنع منها مكانًا مناسبًا ودافئًا في الشتاء، أما العنصر المعماري الثاني فهو الأساس الذي بني المسجد من أجله؛ وهو ما يطلق عليه بيت الصلاة، كان بيت الصلاة الكائن بالدور الأول العلوي فوق الأرضي حيث يحتل ثلثي مساحة الدور تقريبًا، تقام فيه الصلاة في معظم أيام الصيف الحارة، وفيه من المعالجات المعمارية ما يجعله معتدل الجو رطبًا طوال تلك الأيام شديدة الحرارة؛ حيث الشبابيك وفتحتات التهوية، أما الثلث الأخير المتبقي من هذا الدور فهو ما يطلق عليه اسم السرحة، وتستخدم تلك المنطقة المكشوفة للصلاة أيضًا في أوقات اعتدال درجات الحرارة، إلا أن الاستخدام الأشهر لها في المناسبات الاجتماعية والجلسات العرفية بين القبائل في الصلح والاستشارة.

وأخيرًا العنصر المعماري الأخير للمسجد وهو السطح، ويستخدم السطح كذلك للصلاة ليلًا إذا كان الجو مناسبًا، فضلًا عن كونه فرصة مميزة لمساحته الكبيرة لتجمع الناس فيه أوقات الاستشارة والمناسبات المجتمعية.

تلك التكوينات المعمارية تبين دراية المعماري بحال البيئة وعمق رؤيته كذلك، وما يتطلبه الإنسان أولًا من منشأته، لذا كان عليه أن يلبي ما تطلبه البيئة والإنسان في آن واحد، فجاء هذا النموذج منسجمًا معبرًا عن هوية المكان بشكل فريد، ولا ينفرد هذا المسجد في وسط المملكة بتلك التكوينات المعمارية؛ فالمسجد القبلي بحي منفوحة والذي يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1100 هجريًا، لم يختلف كثيرًا عن هذا البناء؛ فالطراز النجدي الذي تميزت به منطقة الوسط لا يختلف كثيرًا في مكوناته المعمارية؛ حيث يخدم نفس البيئة بنفس متطلبات الإنسان الذي يعيش فيها، جاء المسجد مكونًا من بيت للصلاة وسرحة، لكنها جاءت هنا أكبر في المساحة من المسجد السالف خدمة لعدد أكبر من الناس، ثم خلوة للمسجد كذلك أسفل المبنى، فضلًا عن المئذنة وغرفة للإمام.

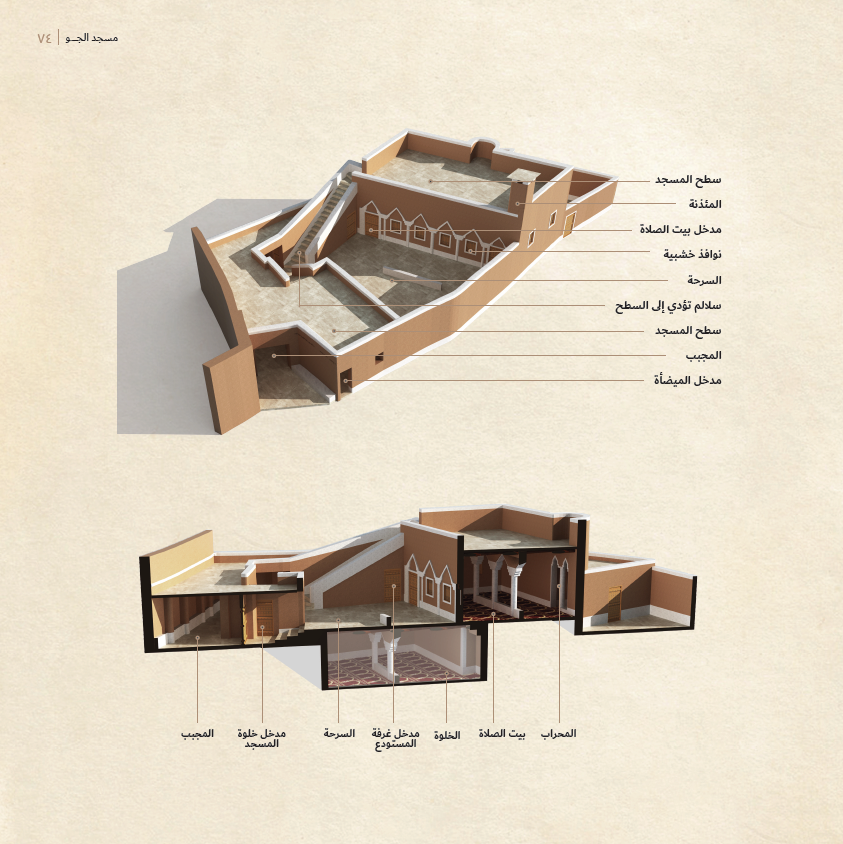

صحيح أن العناصر المعمارية في تلك المساجد تكاد تكون واحدة، لكن المعماريين المحليين تنافسوا باحترافية في إخراج كل مسجد على حدة في صور مبهرة؛ فمسجد الجو الكائن ببلدة رغبة، مبهر في تفاصيله، أنيق في مظهره، وعلى قدر بساطته الظاهرة، إلا أنه معقد معماريًا بشكل كبير، لم يختلف المسجد كثيرًا في مكوناته المعمارية؛ حيث يتكون من بيت صلاة وخلوة أسفل المسجد وسرحة كذلك، إلا أن بعض التفاصيل الأخرى التي أضيفت إليه؛ مثل المجبب؛ وهو مكان خصص للاحتفاظ بمقتنيات المسجد كمخزن له، بالإضافة إلى وضع السرحة في منتصف المسجد بين كتلتين؛ الأولى بيت الصلاة بسطح المسجد الذي تميز بوجود محراب، والثانية السطح الخلفي للمسجد، جعل المبنى متعدد الوظائف ذا مساحة واسعة متعددة ومتباينة في أشكالها.

تنوع المآذن من مسجد إلى آخر عاكس كذلك عن الرؤى المتباينة للمعماريين؛ فمساجد مثل مشرفة الكائن بروضة سدير ومسجد الداخلة الكائن ببلدة الداخلة القديمة بمحافظة المجمعة امتلكوا مآذن أسطوانية اقتبست من المنشآت الحربية في تلك المدن، وعبرت عن هويتها بشكل واضح، أما مساجد كالحسيني ومسجد الظويهرة الكائن بحي البجيري بالدرعية فامتلكا على سبيل المثال مآذن مربعة كانت جزءً من تكون المسجد ذاته بشكل متجانس.

لكن الكتل المعمارية ليست وحدها التي تسيطر على المساجد النجدية؛ فالزخارف كذلك أخذت حقها وبكفاية، لكنها جاءت معبرة عن طبيعة البناء والبيئة بشكل مبهر؛ فباب المسجد القبلي الكائن بمنفوحة جاءت زخرفته بأشكال هندسية “معينة” تشابهت تلك الأشكال إلى حد كبير مع تلك العناصر المزخرفة المستخدمة والمتداولة بشكل دائم في العناصر الفنية البدوية.

تلك كانت قصة المساجد في منطقة الوسط في المملكة، بسمت معين، وطراز نجدي مميز، أما ناحية الغرب عند مكة المكرمة؛ فالأمور تتغير؛ حيث منطقة الطائف التي عرفت على طول الخط بجوها المعتدل طوال السنة، اتخذت سمتًا مختلفًا في البناء؛ فلم يعد البناء بالطين والطوب اللبن مناسبًا؛ بل حلت الحجارة التي اجتزأت من جبالها محل الطين في البنيان، لتقاوم الأمطار في الشتاء، لم يعد المسجد بحاجة كذلك إلى مصلى شتوي، لأن الجوء فيها ليس جافًا كما مناطق الوسط؛ بل أصبح ذا مساحة مربعة أو مستطيلة على حسب ما توفره قطعة الأرض التي قرر البناء عليها.

يعبر مسجد المدهون الكائن جنوب غرب الطائف عن تلك الفلسفة تمامًا، بني هذا المبنى في الفترة العثمانية، لكنه لم يكن بناءً عثمانيًا، بل كان ذا طراز محلي يعبر عن فلسفة البناء في الطائف ذات الجو المعتدل، والطراز المعماري العريق، جاء المبنى بمئذنة اسطوانية أنيقة مهذبة، ومبنى شبه مربع، بعمود رئيسي في منتصفه تقريبًا، وكانت مواد بناء المسجد من الحجارة والآجرّ والجص، ولا مانع في مساحة خارجية تسمى بالساحة لتكون بديلًا للصلاة في أوقات الصيف، ولا يختلف مسجد عبد الله بن عباس الكائن بغرب المدينة ذاتها عنه كثيرًا، وأول ما بناه كان عبد الله بن عباس الصحابي المشهور، إلى أن أعيد بناؤه في الفترة العثمانية؛ فقد بني بنفس مواد البناء وقسم على نفس النمط تقريبًا، بمساحة مربعة مغطاة، وساحة خارجية استخدمت في أوقات الصيف واعتدال درجات الحرارة.

أقصى شمال المملكة نحو منطقة تبوك التي تطل على البحر الأحمر، ورثت تلك المنطقة التاريخية، والتي كانت حلقة الوصل الرئيسية بين المملكة والشام مباني تاريخية عريقة، لكن أول ما تلحظه في تلك المباني وخاصة المساجد هو اللون الأبيض التي توشحت به معظم المباني هناك، وهذا اللون يتناسب مع طبيعة الجو هناك، الرطوبة العالية، ويودُ البحر الذي يتفاعل بشكل دائم مع الكتل المعمارية؛ فمسجد أبو جبل الكائن جنوب غرب مدينة أملج بجوار السوق القديمة، ظهر بشكل أنيق ومميز، وبلون أبيض فاتن، بمساحة مربعة تقريبًا، لكنه قسم إلى قطع متفرقة؛ فبيت الصلاة الذي يتصدر المبنى أساسي لا غنى عنه، وضريح أزيل لاحقًا، ومصلى شتوي ملحق في نهاية المسجد على نفس المستوى البنائي، وساحة في منتصف المسجد، بني هذا المسجد في بدايات القرن العشرين تقريبًا، ليعبر عن الطراز المعماري الذي انتشر في تلك المنطقة، ولا يختلف مسجد الأشراف الذي بني بجواز الميناء القديم في مدينة الوجه كثيرًا عن المسجد الأول، بلون أبيض ومساحة مستطيلة مغطاة، بارتفاع ملاحظ ليسمح بمرور تيار هواء لطيف مناسب للجو، وساحة صغيرة خارج المسجد أعدت للصلوات أوقات التجارة، لكن ما يميز المسجد فعلًا هو تلك المئذنة الفريدة والمدببة على واجهته الشمالية.

تكمن ملاحظة هنا؛ فهناك عديد من المساجد التي ألحقت بالقلاع؛ خاصة أن تلك المنطقة كانت منطقة مفتاحية للحجاز، هي تطل على البحر والخليج، فكان لازامًا أن تكون محصنة بالقلاع والأبراج، وبطبيعة الحال لا تخلو القلاع عادة من مساجد، فقلعة المويلح شمال مدينة ضباء، تضم مسجدًا بني مع بناء القلعة تقريبًا في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني، ضم المسجد بئرًا للماء يعمل على الاكتفاء الذاتي للمقيمين داخل القلعة التاريخية، لكنه كان على نفس النمط المعماري المميز لمنطقة تبوك، ولا يختلف مسجد قلعة الزريب بوادي الزريب في مدينة الوجه كثيرًا هو الآخر عن هذا المسجد.

أقصى الجنوب نحو منطقة نجران، تلك المنطقة التاريخية المميزة التي امتلكت تاريخًا عريقًا منذ ما قبل التاريخ، كانت تلك المنطقة جزءً من مملكة سبأ وحمير ومعين، امتازت بنمط عمراني ومعماري ملحوظ، تشابه بطبيعة الحال مع إرث اليمن التليد والعريق، هذا النمط الذي يطلق عليه البناء بالطين بطريقة المداميد الأفقية، وليس مستغربًا أن تجد في نجران وغيرها من مناطق الجنوب منشآت مرتفعة بنيت بدون خرسانة؛ بل بالطين فقط، مزخرفة بشتى الزخارف والألوان لتبرز هوية بصرية لا نظير لها في تلك المنطقة التاريخية، لم تختلف المساجد عن هذا النمط المعماري؛ فمسجد قصر الإمارة الكائن في وسط المدينة القديمة بنجران بني بطريقة مبهرة، واشتملت مكونات بنائه من الطين اللبن المحروق والقش وسعف النخيل، لذا اتخذ لونًا داكنًا قليلًا، وكُسر هذا اللون بألوان أخرى مزخرفة؛ كاللون الأبيض والبني.

يعود تاريخ هذا المبنى إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، يتكون المسجد من بيت للصلاة وسرحة كذلك وغرفة للمؤذن ومئذنة اسطوانية، لم يشذ هذا البناء عن النمط العمراني والمعماري لمنطقة نجران التاريخية؛ بالعكس انخرط فيها بشكل مبهر كجزء لا يتجزأ منها، متكيفًا مع البيئة، مسالمًا مع تاريخ المنطقة.

شمال غرب نجران على مسافة ليست بهينة، تقع قرية ذي العين ضمن نطاق محافظة الباحة تحديدًا، قرية قائمة على الجبل متجانسة معه كأنها جزء منه، لا تكاد تميز المباني فيها من كثرة تشابهها مع طبيعة الجبل، بنيت البيوت في تلك القرية من الحجارة التي قطعت من الجبل، لكن ما يهمنا من تلك القرية المسجد القائم بها، وهو ما يطلق عليه مسجد ذي العين، بطراز عرف بطراز السراة؛ وهو المميز للمنطقة الجنوبية في المملكة، فضلًا عن الشكل الهندسي المبهر للمبنى؛ فقد اشتمل على بيت للصلاة قامت على “الزافر” وهو لفظ عرف في محافظة الباحة ليعبر عن العمود الخشبي المزخرف الذي يقوم في منتصف المنزل أو المنشأة، وساحة خصصت لاستقبال الناس في أوقات المناسبات وحل العقود، و مئذنة اسطوانية أنيقة للنداء على الصلاة، مع كون المسجد صغيرًا لا يشتمل على عناصر معمارية معقدة أو كثيرة، إلا أنه كان مبهرًا في تفاصيله الصغيرة.

إذًا خلال تلك الجولة، تبين أن الجزيرة العربية امتلكت بالفعل طرازًا معماريًا فريدًا، عبر عن هويتها في كل محافظة وفي كل جانب منها.

لكن ما الذي يجعل معماريًا أو مهندسًا يترك كل الإرث ليتجه إلى الاستنساخ؟

تدور الإجابة على هذا في محورين لا أكثر؛ فالملاحظ أن غالب تلك المساجد التي اقتسبت عمارتها من الخارج جاءت معبرة عن أداء طقس ديني معين غير الصلاة، سواء كان هذا الطقس مرتبطًا بحادثة تاريخية للنبي والصحابة، أو كان هذا الطقس مرتبطًا بالحج والعمرة، وبالتالي لاقت اهتمامًا سلطانيًا، وبطبيعة الحال كان هذا الاهتمام خارجيًا؛ حيث كانت الحجاز على طول تاريخها تابعة؛ إما للدولة الأموية في دمشق أو للعباسية في بغداد، أو للمملوكية في مصر والعثمانية في اسطنبول ومصر أيضًا، وليس هناك أكثر دلالة من هذا على أن أهم مسجدين في العالم الإسلامي كله، وأكثرهم قدسية، وهما المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، فقد جاء كلاهما على نمط مغاير لنفس السبب؛ حيث لاقيا اهتمامًا كبيرًا وضخمًا من قبل الخلفاء والسلاطين من شتى العواصم المختلفة، كان الاهتمام موجهًا برؤية تتوافق مع الطراز المعماري المحدد للدولة وعاصمتها؛ فأول تغيير حقيقي حل بالمسجد النبوي كان في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان؛ فكان تغييرًا موجهًا بنمط محدد؛ حيث تم جلب حرفيين من مصر والشام، عملوا على تغيير ملامح المسجد النبوي بما يتوافق مع رؤية الدولة الأموية وقتها، مرورًا بالطرز العباسية المختلفة والخلفاء من بني العباس الذين غيروا كذلك من نمط المسجد، وصولًا إلى الفترة الأهم في تاريخ المسجد وهي الفترة المملوكية، والناظر إلى المسجد النبوي الآن يجد أن أشهر ما فيه “القبة الخضراء والمئذنة التي تجاورها” هما من صنع السلطان الأشرف قايتباي، بنمط مملوكي جلب من القاهرة؛ حيث كان يرسل السلطان البنائيين والعمال من القاهرة خصيصًا لتنفيذ نمط محدد وواضح، لم يختلف الأمر كثيرًا في عهد الدولة العثمانية؛ فلقد ظلت الدولة ترسل مهندسين ومعماريين من مصر، لم يكن المسجد الحرام بعيدًا عن مجريات تلك الأمور تمامًا، فكان هو الآخر يقع ضمن اهتمامات السلطان والخليفة، حتى إن الوفد الذي يرسل من قبله، كان منوطًا به أن يرمم المسجدين ويهتم بهما.

وبعيدًا عن المسجدين المقدسين؛ فهناك نماذج أخرى تعبر عن تلك الرؤية أيضًا، مسجد أبي بكر الصديق الذي بني في المدينة المنورة ملاصقًا للمسجد النبوي، جاء على النمط العثماني الصريح، بقبة مركزية ومئذنة عرفت بطراز القلم الرصاص، لم يبن هذا المسجد لتقام فيه الصلاة بقدر ما أقيم لتخليد حادثة ارتطبت بالنبي؛ حيث كان يصلي فيه العيد، فضلًا عن أنه أقام صلاة الغائب على النجاشي ملك الحبشة في نفس الموضع، لذا كان الاهتمام به مختلفًا موجهًا من قبل الخليفة أو السلطان؛ حيث أقامه في بادىء الأمر عمر بن عبد العزيز عندما كان واليًا للمدينة، ثم بنى هذا المبنى بشكله الحالي السلطان العثماني محمود الثاني.

هذا بالنسبة للتاريخ، أما حديثًا فعندما استقلت المملكة العربية السعودية من كنف الدولة العثمانية، وجدنا في تلك الفترة الانتقالية بعض النماذج التي عبرت عن الطراز التقليدي للمملكة، لكن غنى المملكة بفضل مواردها، جعلها تستقدم مهندسين من مصر تحديدًا، لتدور في نفس الفلك الذي دارت فيه قبل ذلك، هؤلاء المهندسون الذين أتوا بخلفية معمارية مختلفة تمامًا عن التاريخ المعماري للمملكة، عملوا على خلقه داخل ربوع المدن السعودية.

يبدو أشهر المعماريين الذين عملوا بنفس الرؤية هو المهندس المعماري عبد الواحد الوكيل، عمل الوكيل على صنع نماذج مختلفة ومتعددة في المملكة العربية، كان أشهرها هو مسجد الميقات نفسه الذي أسلفت الحديث عنه في مقدمة المقال، نقل الوكيل مسجد أحمد بن طولون إلى السعودية، ونقل المسجد بتراكماته “القاهرية”؛ فالمئذنة التي عرفت تاريخيًا بالمئذنة الملوية مثلًا لم تكن بنفس الصورة عندما أقيمت في القطائع أول ما أقيمت على يد ابن طولون؛ بل سقط الجزء العلوي منها في فترات تاريخية لاحقة، وأعاد بناءها حسام الدين لاجين، جاء الوكيل بعد كل تلك السنوات لينقل تلك التجربة القاهرية الخاصة إلى المدينة المنورة كما هي بدون مراعاة لتراث المدينة نفسه، كان الوكيل هو الآخر صاحب تصميم مسجد الملك سعود والكورنيش بجدة، ومسجد قباء والقبلتين بالمدينة المنورة، وليس هذا بعيدًا عن تصميمات فهمي مؤمن التي عمل عليها لتوسعة المسجد النبوي في خمسينيات القرن الماضي، بطرازها المعهود والمعروف بالمملوكي المستحدث، فضلًا عن المساجد التي أقيمت على نمط معماري مختلف تمامًا وكليًا حتى، مثل مسجد الراجحي في حائل، الذي أقيم على النمط العثماني ومماثل لمسجد السلطان أحمد، بقباب حمراء غريبة، والمسجد العائم بجدة أحد أهم المساجد وأشهرها في المدينة، الذي قام على طراز مهجن تمامًا.

مثلت تلك الحركة استنساخًا دون مراعاة لهوية المكان، ومن خلال العرض السالف، وجدنا أن المملكة العربية السعودية لم تمتلك طرازًا معماريًا واحدًا مميزًا؛ بل تعددت طرزها بشكل تناسب مع البيئة وانسجم مع مكونات الناس الثقافية والتراثية، انعكس هذا على الأسماء حتى؛ فأسماء المساجد التقليدية التي أنشئت في مناطق نائية حكمت مباشرة من قبل أهلها، كانت معبرة عن البيئة مثل الشعر العربي تمامًا وأسماء القبائل العربية القديمة، أما المساجد الأخرى التي أنشئت للأغراض التي نوهنا عنها؛ فكانت أسماء مرتبطة أكثر بشخصيات عامة وأحداث تاريخية ارتبطت بالإسلام.