كيف يستجيب المسلمون لمشكلات العالم الآن؟ وكيف يتناولون المستجدات العلمية والاكتشافات الحديثة؟ وكيف يرون الدولة ومؤسساتها ومفاهيم عصرية، كحقوق الإنسان والمواطنة؟ وكيف يقرؤون دينهم في ضوء هذا التغير الجذري الكبير الذي طرأ على العالم وأخرج لنا مفاهيم وعبارات ومصطلحات ومعاني لم توجد من قبل؟ وما تفسير العنف السياسي والديني الذي يعاني منه المسلمون والعرب منذ أن رفعوا شعار “الخلافة والإمامة وتطبيق الشريعة“؟ ولماذا يعاني المسلمون من عدم الاستقرار والصدمات النفسية والمعرفية التي أدت لهجرة الملايين منهم لبلاد الغرب ماديًا وروحيًا؟

بين الأصوليين والمتحررين

الإجابة على تلك الأسئلة كانت هي الشغل الشاغل الذي سيطر على النخبة العربية والإسلامية بشتى انتماءاتها؛ سواء الأصولية أو الليبرالية واليسارية منذ بدايات القرن العشرين؛ فلقد اجتمع هؤلاء على أن الجواب يمثل تحديًا فاصلاً يمكنهم من معرفة وتفسير ما يحدث وفقًا لقناعاتهم وميولهم المسبقة؛ فالأصوليون حين يبحثون عن الإجابة يوجهون أتباعهم لزخرفة النصوص المقدسة من القرآن والحديث والتاريخ وفتاوى الأئمة، ثم يُعطونها بعدًا شاملاً ليُسيطروا من خلاله على تفسير تلك التغيّرات، كي لا تتعارض النتائج المحتملة لهذه البحوث مع النص، وعند التطبيق رأينا أن ما فعلوه كان عن وسيلة وحيدة هي التي مكنتهم من ذلك، وهي “شيطنة الحداثة“، ثم اعتبار ما جرى في القارة الأوروبية من تغيرات خاصة بها وحدها، وأن نتائج تلك التغيرات لا تلزم المسلمين بشيء سوى بفرز ما يحدث وانتقاء ما يلائم الثقافة العربية والإسلامية.

خلاف ذلك رأى المتحررون من النص، ومن يطلق عليهم “التيار التنويري والتجديدي” أن الحقيقة الوحيدة في هذا المشهد أن العالم تغير بما يلزمه تغير الإنسان بالتبعية، وبالتالي طريقة تفكيره؛ فالواجب على المسلم أن يفهم دينه من جديد، ويُخضِع نصوصه لعمليات مراجعة وتفكيك، وتحويل وتطوير وتبديل من أجل الخروج بمذهب فكري ملائم ومناسب للواقع الجديد؛ فالتحدي ليس إمكانية توفيق النص مع الواقع، ولكن توفيق أفهامنا عن النص مع الواقع، وفرز هذه النصوص من جديد، واختيار ما هو صالح للعصر فقط، وما لا يصلح تُنزع القداسة عنه واعتباره مجرد تاريخ غير مُلزِم.

إن التغير الطارئ ليس هينًا، لأنه مسّ صميم القيم والأخلاقيات، حتى جعل ما كان مناسبًا قبل قرون، لا يناسب وقتنا الراهن، وسأضرب مثالاً بسيطًا على ذلك؛ أحد الأمهات قبل ألف عام كانت تعول خمسة أطفال بعد ترمّلها؛ فدخل الجيش المسلم واسترقّ هذه الأم ثم جعلها سبيّة يجوز للجنود مضاجعتها، وبعد فترة فصلوها عن أطفالها بيعًا وشراءً، حينها كان الشيوخ يرون أن ذلك عدل ورحمة بانتقال الوصاية على الجواري من أسيادهم القدماء، إلى أسياد جدد عليهم حق الرعاية والكفالة، ثم كتبوا في ذلك الكتب وقعّدوا القواعد الفقهية المناسبة لأحكام العبيد، حتى جعلوها جزءً من الملكية الخاصة مع البهائم، ومن يشأ فليراجع أحكام الصدقات؛ فالبهائم والعبيد لا زكاة فيهم ما داموا ملكية خاصة؛ إنما لو أصبحوا تجارة فالزكاة واجبة.

الحداثة هي حركة تغير جذري وشامل طرأت على المجتمع الأوروبي والغربي خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، نقلت طبيعة هذا المجتمع من دول قديمة قروسطية يحكمها رجال الدين، إلى دول حديثة تحكمها المؤسسات

صار هذا الفعل الآن ظلمًا وعدوانًا من أقبح ما يكون بفضل إلغاء العبودية، والفقه الإسلامي المعاصر لم يُحرر تلك النقطة، رغم مرور 150 عام على تحرير العبيد؛ فلا زالوا يدرسون فقه الجواري والإماء؛ ليس على أنه تاريخ مضى وانتهى؛ بل كونه جزءً من دولة الشريعة المنتظرة، وينشرون الرؤى القديمة للمشايخ باسترقاق وسبي هذه الأم على أنه رحمة وعدل، وشرف لها أن تضاجع الأمير! حتى صارت النتيجة أننا غادرنا العبودية فعلاً، لكن لم نغادرها ثقافة، ولا زال كثير من الشيوخ والمسلمين يرون الآخر بنفس صور العبيد التراثية في السمع والطاعة وحُرمة الخروج والمعارضة والنقد؛ فالأسرى والسبايا لا حق لهم كي يكون لهم عقل يُسمَع، ولو تجاوز أحد الشيوخ هذه المرحلة من ثقافة العبيد، سيدخل عصر التنوير ويرى ما كان عليه مثلما رأى المسلمون أحوال الجاهلية.

الحداثة في نظر الأصوليين

الحداثة هي حركة تغير جذري وشامل طرأت على المجتمع الأوروبي والغربي خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، نقلت طبيعة هذا المجتمع من دول قديمة قروسطية يحكمها رجال الدين، إلى دول حديثة تحكمها المؤسسات، بالتوازي مع حركة صناعية شاملة اجتاحت أوروبا عرفت لاحقًا بـ”الثورة الصناعية”، وتركزت أكثر هذه الثورة خلال مجريات القرن التاسع عشر بالتوازي مع تطور العلوم والاكتشافات، وبالطبع حركة الحداثة بهذا الشكل ليست حدثًا هيّنًا أو بقعة مهملة في صفحات التاريخ؛ بل هي كتاب رئيس في تاريخ البشر نقل العالم من حال إلى حال؛ فصار الإنسان يفكر بطريقة جديدة مع تغيرات مذهلة طالت جميع القطاعات في السياسة والحرب والاقتصاد والاجتماع والفلسفة والاكتشافات العلمية. إلخ.

نجد على الجانب الآخر أن الأصوليين يرون الحداثة بشكل مختلف، وسأنقل تصورهم الخاص لها معقبًا ومفسرًا لماذا وصفوها بتلك العبارات؛ حيث يقول “أنور الجندي”، وهو من مفكري الإخوان والجماعات: “إن الحداثة هي ثورة على الثوابت الإسلامية الأساسية عن طريقٍ ضوء خافت، لا يحدث ضجيجًا أو صياحًا يفسد عليها هدفها الذي تسير فيه، حتى تصل إلى غايتها الخطيرة، وهي تقصد أساسًا إلى محاربة القيم الإسلامية وإزاحة فكرة الأصول الثابتة، بهدف تغليب طوابع التطور المطلق، والتغيير المتوالي الذي لا يعترف أساسًا بالضوابط والحدود، ويرمي إلى فتح الطريق أمام حرية الإباحية، وتمجيد العلاقة الجنسية، والجرأة على أعلى القيم التي جاءت بها الأديان، وذلك بتحطيم هذه الضوابط والحدود” (الحداثة صـ 1).

ويقول الشيخ “أحمد الصويان” هي إعلان القطيعة التامة مع الدين، وتجاوز ما يسمونه بـ “سلطة النص”، والتأكيد على أن النص الشرعي يجب أن يُقرأ في سياقه التاريخي، وهي التمرد الصارخ على القيم والثوابت الفكرية والأخلاقية، والضيق الشديد بكل ما له صلة بالدين، وهي الدعوة المحمومة للدخول في القاطرة الغربية بكل ما فيها من إنجازات معرفية وظواهر إلحادية، وتمزقات اجتماعية. هكذا دون تفريق على الإطلاق. .!” (مجلة البيان 201/ 6).

ويقول الشيخ عوض القرني: “رفع مصطلح الحداثة كلافتة فلسفية اصطلاحية بديلة لشعار التوحيد، والحداثة كمصطلح فكري ذي دلالات محددة تقوم على مادية الحياة، وهدم القيم والثوابت، ونشر الانحلال والإباحية، وأنسنة الإله وتلويث المقدسات، وجعل ذلك إطارًا فكريًا للأعمال الأدبية، والدراسات الاجتماعية، مما أوقع الأمة في أسوأ صور التخريب الفكري الثقافي” (العلمانية. التاريخ والفكرة صـ 16). ويقول أيضًا “يظن البعض أن الخلاف مع الحداثة خلاف بين جديد الأدب وقديمه، وأن المسألة لا تستحق كل هذا الاهتمام، وهذا ما يحاول الحداثيون أيضًا أن يرفعوه في وجه كل متصد لهم، لكنني أؤكد أن الصراع مع الحداثة ـ أولًا وأخيرًا ـ صراع عقائدي بحت” (الحداثة في ميزان الإسلام صـ 6).

علما بأن الشيخ السعودي “عبد العزيز بن باز” (1912- 1999م) قدّم لكتاب عوض القرني “الحداثة في ميزان الإسلام” مقالة بسيطة قال فيها: “أحمد الله الذي قيَّض لهؤلاء الحداثيين من كشف أستارهم، وبيَّن مقاصدهم وأغراضهم الخبيثة، وأهدافهم الخطيرة بهذا الكتاب؛ فقد كشف لنا القناع عن عدو سافر يتربص بنا، ويعيش بين ظهرانينا، ينفث سمومه باسم الحداثة، نسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يدفع عنها كيد الكافرين، وحقد الحاقدين في الداخل والخارج، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

لماذا يُعادي الأصوليون الحداثة

يمكن فهم هذا الموقف العدائي للأصوليين من الحداثة من خلال عدة مسارات:

الأول: الرأسمالية والاستعمار اللذان رافقا تحول العالم الغربي للحداثة؛ فصارت أي دعوة حداثية أو نتيجة أو فكر أو مادة أو سلعة هي أشياء وعمليات مشبوهة لعدم الثقة في المصدر، وإلى الآن، كلما كتب البعض عن الحداثة بشكل جيد وبتقديم إيجابي، نراه عندما يذكر الاستعمار والرأسمالية المتوحشة أو التي أطلق عليها مصطلح “النيوليبرالية”، يضطر لإدانة الحداثة واستعمال خطاب مختلف من باب (لها ما لها وعليها ما عليها)!

الثاني: جاءت الحداثة بالتعددية الفكرية والدينية والسياسية، وهذا مضاد للثقافة العربية والإسلامية الأصيلة منذ قرون، حتى عندما نشط مفكرو الحداثة منذ نهايات القرن 19م، كان الشرق الأوسط –وما يزال– يعاني من أنظمة حكم استبدادية (غير مستنيرة)، وقمع على الرأي وسجن وقتل على أساس الدين والمعتقد، فيما عرف بالتاريخ “بقوانين التجديف”؛ علمًا بأن هذا المسار بدأ يتغير نوعًا ما في الفترة الأخيرة بعد صعود أنظمة حكم في مصر والسعودية تدعم عمليات التجديد والنظر في التاريخ والتراث بشكل جزئي، وتقدم نفسها على أنها حاملة شعلة التنوير ولو بشكل تدريجي.

الثالث: جاءت الحداثة بأفكار تحررية اجتماعية وسياسية ودينية، “كحرية المرأة وحقوق الإنسان”؛ فانشغل الأصوليون بملف المرأة حتى جعلوا لها بابًا مخصوصًا في إعلامهم الخاص، أذكر منها باب الأخوات المسلمات في مجلة الإخوان المسلمين سنة 1933 ردًا على أنصار حرية المرأة من تلاميذ ومريدي المستشار قاسم أمين، واهتم الإخوان بحشد وتجنيد النساء للجماعة كي يقضوا على أي مفاهيم حداثية وتحررية كانت تجتاح العالم العربي والإسلامي في هذا التوقيت، ومن خلال جهد الإخوان ظهر ما يسمى (بالداعيات والمناضلات الإسلاميات)؛ أشهرهن “زينب الغزالي” التي كانت مهتمة بتقنين الفكر الذكوري وإيهام نساء الإخوان أنهن كائنات ناقصات للعقل والدين بالطبيعة، ومنحرفات بالخِلقة، وبالتالي فحريتهن والدعوة إليها تمثل انحرافًا واضحًا عن الإسلام.

من خلال هذه المسارات تظهر لنا مشكلة تصور الحداثة في العقل العربي والإسلامي، أن شعوبنا تناولت ما يحدث من باب السياسة والحرب، لا من باب التأمل والفكر؛ فالاستعمار والتعددية ظواهر سياسية بالأساس، ولتقريب المفهوم يمكن تخيل بعض المسلمين من ذوي الاتجاهات العرفانية الصوفية في “اليمن وسلطنة عُمان وموريتانيا” مثلا؛ فالمجتمع هناك هادئ ومتواضع بشكل كبير، ويغلب عليه البساطة وعدم الضجيج، حتى إن وسائل التكنولوجيا لا تحتل جزءً كبيرًا من شخصية هؤلاء المسلمين من فرط تعايشهم مع واقعهم البسيط؛ فالطبيعي أن يتناول هؤلاء الحداثة على أنها أمر واقع لا يضر معتقداتهم في شيء.

خلافا للأصوليين الذين يعيشون في مجتمع قاس يعاني من الصراعات والحرب بشكل متكرر، ولا يجدون متنفسًا يرون به الإسلام بشكل هادئ ومرتب؛ فالطبيعي أن يربط هؤلاء ذلك التغير الحداثي بما يجري على الأرض من صراعات وحروب ومؤامرات؛ فالشعور الذي يعاني منه المسلم بعدم الاستقرار المادي والنفسي أنتج لديه رفضًا وشكًّا وهواجس تجاه المعارضين ودعواتهم وأي نشاط لهم يُذكر، ثم ينزع تلقائيًا لخلط الدين بالدولة والسياسة، والتفاعل مع ما يجري على أنه تحدٍ من خصوم الدين لمنع قيام الإسلام الذي هو دولة وسياسة في مخيلته؛ فصارت عبارات الحرب على الإسلام الرائجة في مفردات هؤلاء تعني الحرب على دولة الإسلام، ويختفي الفارق بين الدولة والدين كلما تعززت تلك المؤامرة حتى تصبح الدولة هي الأداة الوحيدة والوسيلة العظمى للحفاظ على الدين.

خوف من الحداثة أم من المجهول؟

ولم يأت هذا الربط بين الحداثة والكُفر اعتباطًا؛ فقصة الأصوليين مع الحداثة هي رفضهم لكل جديد خوفًا من المجهول الذي يُقربهم من التهديد السياسي والاجتماعي الذي يرونه في مخيلتهم، ويردده شيوخهم وزعماؤهم على أذهانهم باستمرار، من باب أن تكرار تلك الدعاية على أسماع الجمهور لن يترك مساحة لأنصار الحداثة بالدفاع عن رأيهم، والمرجعية التي ينطلقون منها في السيطرة على الجمهور هي أن الفقه التقليدي الشائع ما زال يقوم على أصالة الماضي وصلاحية الأسلاف، أو ما يُعرف بالمقدس، لأن الماضي عند هذه الفئة ليس مجرد تاريخ بل هو مقدس؛ فعندما يظهر الجديد ليخلف الآية إلى أصالة الحاضر والمستقبل، أو يطعن في صلاحية الأسلاف أو يضع تلك الصلاحية في سياقها التاريخي، (ينتفضون) باتهام الحداثيين بالعداء مع ذلك المقدس، ثم يرفعون سلاح الكفر والهرطقة.

حيث بدأ صراع هؤلاء مع الحداثة بتحريم المسرح في أواخر القرن 19 باعتباره تمثيلاً وكذبًا غير حقيقي وافتراض حكايا لم تقع وتصويرها بشكل زائف كما يدعون، ثم استدلوا بقصة “الحكم بن أبي العاص الأموي” مع الرسول، وعندما استمر المسرح ونشط أكثر دون مبالاة برأي الشيوخ، لم تنجح فرق المسرح في الاستعانة بالنساء لثورة الشيوخ على عملهن، فاستعان المسرحيون بالذكور لأداء دور الإناث، وعندما ظهرت السينما في أوائل القرن 20 حرّمها الفقهاء أيضًا لنفس السبب، رغم أنها في البداية لم تكن بها قبلات ولا يحزنون، مجرد قصص اجتماعية واسكتشات محافظة، لكنها كانت فواحش في مخيلة رجل الدين؛ فالعبرة ليس بما يقال ويحدث، ولكن العبرة أن هذا جديد غير معروف يثير الريبة والقلق وعدم الاطمئنان.

ظهور السينما فتح مجالاً فنيًا أكثر لشرائح اجتماعية لا تتقن المسرح، ولا الظهور في الفرق المسرحية أو تكوين علاقات عامة لأصحاب تلك الفرق، وبالتالي أصبح عدد المشتغلين بالفن أكبر، ولنتخيل أن ذلك كان يحدث بينما الشيوخ مشغولون بكلمة واحدة: (حرام. حرام).

ولا يوجد منهم أدنى محاولة لفهم ما يحدث، وأن المستقبل سيكون فنيًا بامتياز، وعندما ظهر التلفزيون في الستينات فتح المجال أكثر وأكثر، ثم زاد عدد المشتغلين بالفن، حتى رأينا المذيعات لأول مرة والبرامج الاجتماعية والفنية المختلفة، وفي وقت انشغال الفقهاء بتحريم التلفزيون، كان هذا الجهاز ينتشر بسرعة الصاروخ حتى (استسلموا أخيرًا للأمر الواقع) فقرروا العمل بالتلفزيون مع “أحمد فراج”، الذي يمكن القول إن رحلة تديين الإعلام رسميًا بدأت معه.

وضحت منهجية الأصوليين في التعامل مع ظواهر الحداثة، وهي أنه عندما يفشلون في مقاومة ظاهرة حداثية ما، ينخرطون فيها من باب (الإصلاح الداخلي)؛ فصار دخولهم التلفزيون وبرامج الشعراوي من باب إصلاح التلفزيون من الداخل، وهي كانت رؤية ذكية لها بعد براجماتي يجيده الفقهاء حين يتعرضون للهزيمة أو يشعرون بالخطر، وشيئًا فشيئًا تحول التلفزيون لأداة إعلامية دينية، حتى فقد دوره الفني تدريجيًا، وصارت أخبار اعتزال الفنانين تملأ النشرات والمجلات الفنية، بالتوازي مع زيادة حجم برامج الفتاوى والخطب الدينية التي حلت محل برامج الثقافة المتنوعة.

ولم يأت هذا الربط بين الحداثة والكُفر اعتباطًا؛ فقصة الأصوليين مع الحداثة هي رفضهم لكل جديد خوفًا من المجهول الذي يُقربهم من التهديد السياسي والاجتماعي الذي يرونه في مخيلتهم

أذكر عندما ظهر الفيديو في السبعينات حدث نفس الشيء أيضًا، وهو تحريم الفيديو باعتباره:

أولا: يفتح الباب لتصوير الحياة العامة بعيدًا عن الدراما، يعني الموضوع لم يعد في إمكانية التضييق أو مقاومة ألوان الفن في (المسرح والسينما والتلفزيون)؛ بل سيدفع الفيديو الناس لتصوير الشارع وحياتهم الشخصية وحفلاتهم الماجنة والخليعة كما يزعمون. هنا عقلية الحارس الديني لم تفارق رجل الدين؛ فهو يعتقد أنه (حارس العقيدة)، وأنه الموكل من الله بإجبار الناس على الفضيلة، وهي الآفة التي يعاني منها أي رجل دين بالمطلق، وفي كل الشعوب والمجتمعات. ثانيا: سوف يفتح الفيديو الأبواب المختلفة لرؤية فنون الكفار والماسونيين والزنادقة في الغرب، التي من بينها أفلام البورنو!

كذلك عندما ظهر الكمبيوتر في الثمانينات وصار امتلاكه في البيوت أمرًا عاديًا مع اسطوانات مدمجة فيها كل ما لذ وطاب من أنواع الفنون المختلفة، حدث نفس ما حدث مع الفيديو، وشهدنا فتاوى تحريم الكمبيوتر، لكن وكعادة الشيخ عندما يفشل في مواجهة الظاهرة ينخرط معها من باب إصلاحها من الداخل؛ فتحولت كمبيوترات المسلمين من الأفلام والمسرحيات لخطب الظواهري وحسان والشعراوي، وتسجيلات بن لادن على قناة الجزيرة. وعندما ظهر الدش في التسعينات، لن أحكي ما حدث لأنه معروف وكيف كانت انتفاضة الأصوليين ورجال الدين على هذا الجهاز الملعون، وماذا كان يعني الدش في مخيلة هؤلاء إلى اليوم؛ فلو كان الفيديو خطيرًا لأنه يعرض منتجات الكفار؛ فالدش أخطر لأنه لا يمكنك التحكم في مادة العرض كالكمبيوتر والفيديو والسينما والتلفزيون الوطني، يعني مصيبة قولاً واحدًا!

عندما ظهرت الإنترنت في أواخر التسعينات لم يرصده الشيوخ وقتها كخطر يستدعي المقاومة كسابقيه، لأن استعماله كان محدودًا في الطبقة العليا، وعندما بدأت الطبقة الوسطى في استعماله بالألفية الجديدة انتفض الشيوخ أيضًا، والويل والثبور وعظائم الأمور لمستخدمي الإنترنت.

وأخيرًا عندما ظهر الهاتف الخلوي (المحمول) في نفس التاريخ أيضًا، لم يرصده الشيوخ لنفس السبب؛ وهو أنه كان حكرًا على الطبقة العليا، لكن فور دخوله للوسطى والدنيا وحملات موجهة كــ (المحمول في يد الجميع)، انتفض الشيوخ وظهرت لأول مرة خطب (خطر المحمول) مع (عظمتين وجمجمة وثعبان سام)، لزوم الدعاية السوداء وتشبيه المحمول (بخطر الكهرباء) والقنبلة النووية، وهي ثمة سيكولوجيا رجال الدين بالعموم، وهي أنهم يبالغون في تصوير الخطر حين يشعرون من ورائه بالتهديد على ذواتهم ونفوذهم المعرفي، لأن المحمول وقتها كان يعني التواصل الفردي والجماعي دون مراقبة؛ فإذا كانت العائلة تتحكم في الخط الأرضي، إنما لا يمكنها وقف هذا الجهاز الجديد الذي يعني كلام الشباب مع البنات بعيدًا عن سلطة الأب والمجتمع بما يؤدي لزيادة العلاقات المُحرّمة.

وصلنا للمحطة الأخيرة في تطبيقات المحمول وخصوصًا التيك توك، وهي المحطة التي جعلت من كل مواطن صغير وكبير (مشروع فنان)، أي زادت مساحة الانشغال الفني؛ فلم يعد الفن حكرًا على المسرح والسينما والتلفزيون كما في السابق؛ بل صار في المتناول وبأرخص الأسعار؛ فإذا كانت أدوات الرقابة على الفن متاحة قديمًا، لكن في عصر التيك توك لم تعد لهذه الأدوات فاعلية؛ فمهما فعلت الدولة أو الشيوخ من عقاب ومراقبة لن يؤثروا في ذلك الظهور الفني الشعبي، علمًا بأن الفنون تشغل الحيز الأكبر من مخيلة ذهن الإنسان، المليء بالتمثيل والقصص والأدب والشعر والغناء والرقص والتفاعل الإيقاعي مع الحركات والكلمات. وهو حيّز هذا لا يمكن نزعه أو التحكم فيه بقرار السلطة.

لاحظ أن الفقهاء كانوا دائمًا يتحركون بردود أفعال على التطور الحضاري للحداثة وما بعدها، يعني أنهم لا يمكنهم التحكم في هذا التطور أو صياغته حتى، وأن كل ما يفعلونه أنهم يصبحون جزءً من هذا التطور كمستهلكين، ومن ثم يوجهون خطابهم الدعوي والتحريضي من داخله، وهي أيضًا سياسة فاشلة بدليل أن مقاومتهم للتلفزيون لم تفلح في تدمير الفيديو، ومقاومتهم للفيديو لم تفلح في تدمير الكمبيوتر، ومقاومتهم للكمبيوتر لم تفلح في تدمير الدش. وهكذا، حتى جاءت ثورة الإنترنت لتفتح كل آفاق المعرفة والتطور الحضاري الإنساني وتختصر كل الصراع السابق على شكل (حرب طواحين الهواء).

هذا الرفض الواسع والمؤثر للحداثة ما كان له أن يكون لولا وجود دعم سياسي ومالي لمجموعات عرفت لاحقًا بجماعات “الإسلاموية”، وهي مجموعات واسعة من الأيدلوجيات السياسية التي تستمد قوتها من الرموز الدينية والأعراف والتقاليد المحافظة للسعي في تحقيق هدف سياسي، وهو تحقيق دولة دينية عرفت “بالخلافة ودولة الشريعة”؛ فكان رفض الحداثة يجري بالتوازي مع الدعوة لهذه الدولة، وذلك النموذج من الحُكم، ومن أهم هذه الحركات الإسلاموية “جماعة الإخوان المسلمين”، وهي مركز تفريخ وتوزيع معظم جماعات الإسلاموية لاحقًا كتنظيم الجهاد والقاعدة وداعش والتكفير والهجرة وغيرهم.

جذور رفض الحداثة

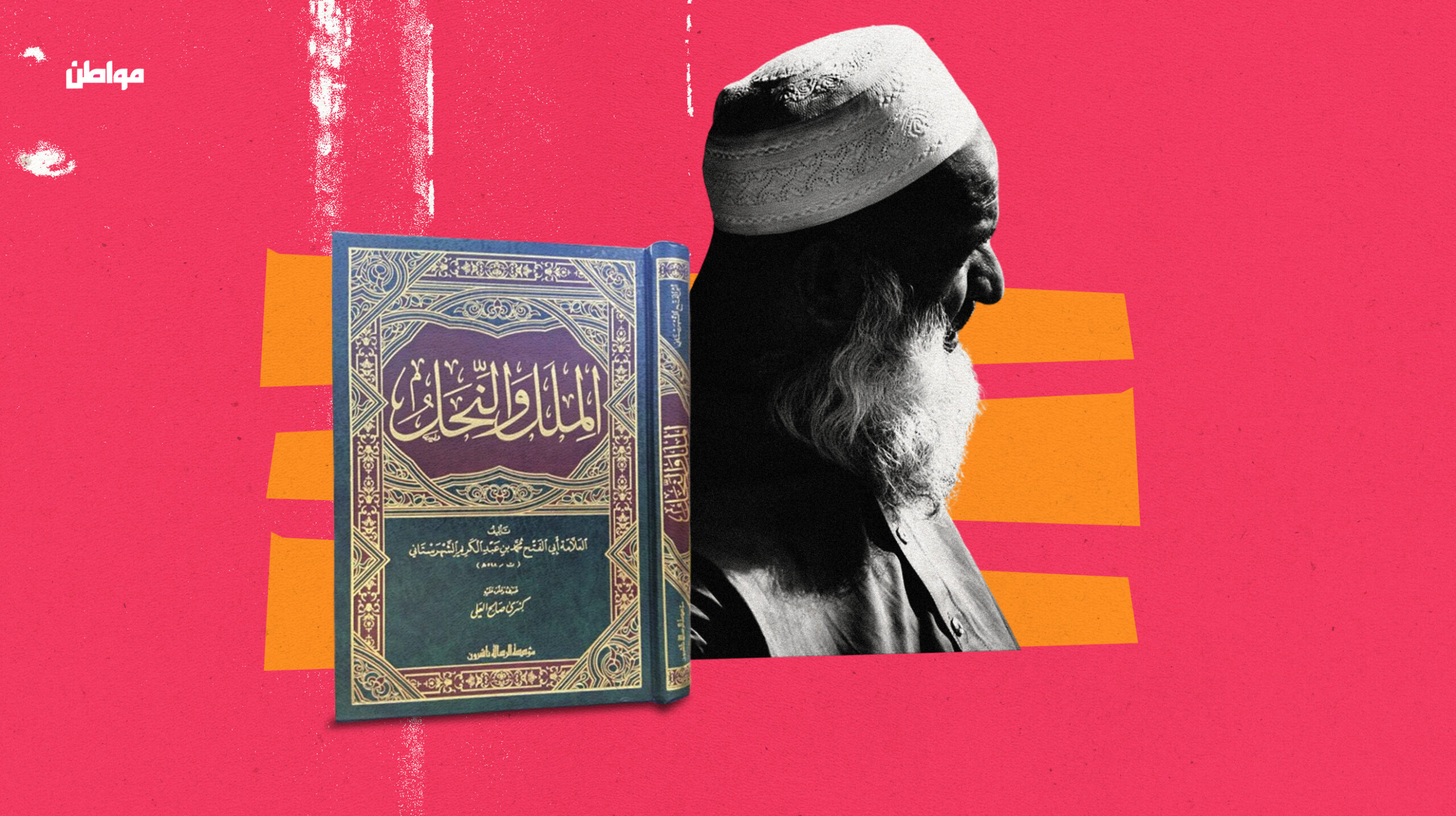

وتعود جذور هذه الحركات الفكرية لشيخ الحنابلة في القرنين السابع والثامن الهجريين “أحمد بن تيمية الحراني” باعتباره أهم مُنظّر لدولة الخلافة والشريعة، وأكثر من رد على خصوم هذه الحركات الإسلاموية في الأديان والمذاهب والتيارات؛ فقد رد على اليهود والمسيحيين والشيعة والصوفية والفلاسفة؛ حيث يشكل هؤلاء النسبة الطاغية لخصوم الإسلامويين في العصر الحديث، وبعضهم من دعاة الحداثة الأصليين، وعليه فقد امتزج رفض الإسلامويين للحداثة برفضهم للآخر الديني؛ فصار كلما ذكرت الحداثة ذكرت معها مؤامرات من يصفونهم بالغرب الصليبي والملحدين والمجوس والرافضة… إلخ.

وازدادت هذه الدعوات السوداء التكفيرية للجماعات كلما نشط الحداثيون في تقديم منتجهم الفكري أو تقريب العلوم والمكتشفات الحديثة؛ فكلما زاد الارتباط بالحداثة وأفكار التنوير؛ نرى زيادة نشاط تلك الجماعة بربط أي شيء حداثي بالمؤامرة على الإسلام.

كان من أوائل من كتبوا في هذه الحركات اللاحداثية وتبيان موقفها من الحداثة المستشرق الإنجليزي “هاملتون غيب” (1895- 1971) بعدة كتب؛ لعل أهمها في هذا السياق كتاب “الاتجاهات الحديثة في الإسلام“، والذي تحدث فيه عن تأثير ما فعله “جمال الدين الأفغاني” وصديقه “محمد عبده” في الفكر الإسلامي، وتطوره السياسي أخيرًا على يد حسن البنا، وقد تناول الإخوان المسلمين هذا الكتاب وفقًا لنظرية المؤامرة الصهيونية والماسونية باعتبار الكاتب إنجليزيًا مؤيدًا للاستعمار (واقعنا المعاصر لمحمد قطب 1/ 463)، وغضّوا الطرف أن محتواه كان فلسفيًا اجتماعيًا وسياسيًا جرى فيه التركيز على تحليل وتشريح تلك الحركات اللاحداثية من الداخل، ومستقبل صراعها مع الحداثة ومع العالم.

وقد استعرض الكتاب جهود الأفغاني للتوفيق بين الحداثة والفكر الإسلامي، مستنهضًا همة المسلمين عن طريق إقناعهم بأن نهضة أوروبا حدثت بفضل التزامهم بالإسلام الصحيح، وليس الإسلام الخُرافي السائد، وأن إعمال العقل واجب وضرورة لفهم الإسلام الصحيح، وقد سار على دربه الشيخ محمد عبده الذي قاد حركة فكرية مهمة لإصلاح الأزهر ومؤسسات الدين، بما يتفق مع الواقع الحداثي الجديد؛ فعلى ما يبدو أن الشيخ محمد عبده كانت لديه قناعة بأن الحداثة أقوى من الأزهر، وستفرض نفسها عنوة، وأنه لا مناص من إصلاح الفكر الإسلامي ومؤسساته الدينية لتقبل الحداثة التي هي في كثير من جزئياتها برّاقة وداعية للأخلاق والعقلانية والعدالة، وتُشجع على العلم والتواصل والانفتاح، بينما هذه القيم لا زالت غائبة عن المجتمع الإسلامي بسبب موقفه المعارض للحداثة أو غير المُدرك لها في ذلك التوقيت.

ومن خلال أفكار الأفغاني وعبده ظهرت قوى علمانية كأحمد لطفي السيد (1872- 1963م)، الذي يعد من أشهر تلاميذ الأفغاني وعبده، الذين طوّرا أفكارهما الدينية لاتجاهات حداثية علمانية من خلال تسليط الضوء على حجية وقوة الحداثة، ومن خلالهما أيضًا ظهرت شخصيات أصولية أخرى جمعت بين الإيمان بالحداثة مع التراث الديني؛ فظهر الشيخ “محمد رشيد رضا” (1865- 1935م)، الذي كان يدعو للعودة إلى عقيدة السلف الصالح، وأن تلك العودة لا تتعارض مع الحداثة بشيء، وأنه ينبغي نقد التراث العربي والإسلامي لفهم عقيدة السلف على وجهها الصحيح؛ فكانت واحدة من أشهر الدعوات السلفية في الفكر الإسلامي، لكنها كانت متسمة بروح عقلانية في النظر بالنصوص، أصبحت لاحقًا هي علامة من علامات مجلة المنار التي أسسها رشيد رضا لهذا الغرض.

ويمكن اعتبار ظهور المودودي في الهند وحسن البنا في مصر إيذانا بتحول الحركات الإسلامية من فكرة تقبل ومعايشة الحداثة إلى العداء معها

وخلال هذه الحقبة أيضًا ظهر مفكرون مسلمون حداثيون لم يتناولوا الحداثة بمنطلق الرفض المطلق أو المؤامرة، كالفيلسوف الهندي “السيد أحمد خان” (1817- 1898م)، الذي قال بأن الإسلام يتوافق مع العقل والعلم والفكر الحديث –يقصد الحداثة–، وكذلك “محمد إقبال” (1877- 1937م)، الذي كتب صراحة في ضرورة تجديد الإسلام والتراث الديني والتفاعل مع الحداثة والعلم، وليس إنكارهم مثلما كان يدعو البعض آنذاك، ولم تخرج دعوته للعلن بنفس قوة إقبال والسيد أحمد خان، لكن الأمر تغير بظهور “أبي الأعلى المودودي ” (1903- 1979م)، الذي صاغ نظرية “الحاكمية “، أو التي عرفت آنذاك بنظرية الحكومة الإسلامية، كانت تدعو صراحة لإنشاء دولة دينية إسلامية منفصلة عن الهند، وهي التي ظهرت لاحقًا باسم “باكستان”

ويمكن اعتبار ظهور المودودي في الهند وحسن البنا في مصر إيذانا بتحول الحركات الإسلامية من فكرة تقبل ومعايشة الحداثة إلى العداء معها؛ فكتب المودودي ضد الحداثة، ومناديًا بتخلص المسلمين من كل أفكارها ونتائجها التي جاءت مع الاستعمار البريطاني والفرنسي، وأنه يجب بالتوازي مع ذلك إنشاء دولة إسلامية تنهض بحضارة إسلامية منافسة للغرب، وقد أنشأ الجماعة الإسلامية –إخوان باكستان– عام 1941 لهذا الغرض، ومن تلك الزاوية ظهرت كافة جماعات الإسلاموية التي خاصمت الحداثة واعتبرت كافة منتجاتها عبارة عن مؤامرات وصراعات وحروب.

ونظرًا لطبيعة فكر المودودي الصدامية مع الحداثة، لم تَسر الرياح بما تشتهي سُفنه؛ حيث سُجن في باكستان بعد الانفصال عدة مرات، وحُكم عليه بالإعدام سنة 1953، والسبب دعواته المتكررة لإنشاء حكومة دينية سنية وفقًا للتي كان ينادي بها في أدبيات الجماعة الإسلامية، ومن خلال آلاف الصفحات في كتبه ومئات الساعات في خطبه ومحاضراته، وهذا مختلف كليًا عمّا آلت إليه فكرة تكوين باكستان التي لم تنجح في مقاومة إغراء الحداثة في مؤسساتها، ومبادئ حقوق الإنسان وقبول الآخر الديني والفصل بين السلطات والدستور، وكل هذه الأمور كان ينكرها المودودي ويحرض ضدها؛ فكان موقف الحكومة الباكستانية منه عنيفا، مع العلم بأن الطابع العلماني للدولة الباكستانية الوليدة كان مقررًا في جزء كبير منه في أدبيات “الرابطة الإسلامية الهندية” التي أنشأت عام 1906 والتي بدأت كهيئة للدفاع عن حقوق مسلمي الهند، ثم تطورت لجمعية تطالب بانفصال المسلمين في دولة علمانية تضم المسلمين كأغلبية؛ سنة وشيعة مع أقلية مسيحية وهندوسية.

والذي يتبادر إلى الذهن؛ ما الذي أدى لهذا الصدام بين المودودي والدولة الباكستانية الجديدة، وهو الذي كان يدعو لتكوينها قبل الانفصال عن الهند؟ والجواب أنه لا مناص من الاعتراف بحجية وقوة الحداثة، وأن العبرة ليس في هل تقبل أو لا تقبل منتجاتها، ولكن في كيفية تعايش المسلمين مع ظواهرها والتفاعل مع منتجاتها وتأثيراتها العابرة للحدود، وهذا بالأساس ما كتب فيه محمد عبده والسيد أحمد خان والأفغاني. وغيرهم، وقالوا إنه لا مفر من التعايش مع الحداثة وظواهرها الأخلاقية والسياسية والدينية والعلمية والاقتصادية.

فيظهر أن كتابات ودعوات الأفغاني وعبده وخان، كانت أكثر واقعية وصلاحية لمجتمع المسلمين، وأن الذي كان يحملهم على تلك الدعوات هو إبصارهم لقوة الحداثة والتغير الهائل الذي طرأ على العالم، مما يستدعي في المقابل إعادة النظر فيما يسمى بــ “دولة الشريعة والإمامة والخلافة”، وهي التي سادت في مجتمعات المسلمين بالقرون الوسطى، وهي وإن كانت تناسب المسلمين آنذاك باعتبارها ثقافة عامة بشرية لها نظائرها في أوروبا المسيحية، لكنها لم تعد تناسب المسلمين حاليًا، ولا مفر من الاعتراف بأنها كانت تجربة تاريخية لها وعليها، وأن نقد ما عليها مشروع لإبصار عيوب الحكم الديني، والوقوف على مكامن قوة وضعف الدول في العصر الحديث، وأن هذا النقد مطلوب لصالح الفكر الإسلامي، الذي لو أيقن بضرورة إنشاء تلك الدولة الدينية، لن يجد سبيلاً إليها سوى العنف، وهو الذي أدى لخروج جماعات السلفية الجهادية لاحقًا لقتال الدول والجيوش، وظهور هذا النوع من الجماعات كان متسقًا مع حركة التاريخ التي قضت برفض الإسلامويين للحداثة؛ فاندفعوا لمواجهة قوتها ونفوذها بالعنف.

- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.

التعليقات 1