لا يمكن فهم الواقع الفلسطيني دون تفكيك الجانب الاقتصادي منه، وانعكاساته على القرار السياسي الفلسطيني، فقد تعطينا الأرقام مؤشراتٍ عن شكل الواقع، إلا أنها غير كافية لتحليله بكل تفاصيله، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية المستمرّة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. نحاول من خلال هذا الحوار مع طاهر اللبدي، الباحث في الاقتصاد السياسي في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO)، أن نفهم جذور العلاقة بين الاقتصادَين الفلسطيني والإسرائيلي، والتفاصيل المخبأة في جوانبها ومدى تأثيرها على المشهد الفلسطيني.

في البداية أعتقد أنه من المهم أن تشرح لنا الصورة العامة للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية بعد وقبل السابع من أكتوبر؟

لقد وجد الاقتصاد الفلسطيني، أو ما تبقى منه، نفسه معزولًا بشكل متزايد ومقطوعاً عن طرق تجارته عدة مرات خلال القرن الماضي. أما فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، فنحن نتحدث عن أراضٍ بُترت وقت النكبة عام 1948 ثم احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، تعرضت خلاله الأرض لسياسة الاستعمار والاستيطان الإسرائيلي، من سلب الأراضي ونهب الموارد وفرض سياسات اقتصادية، نتج عن هذه السياسات تدمير النسيج الاقتصادي للقطاع الإنتاجي، ما انعكس على تراجع أهمية قطاع الزراعة والصناعة في الضفة الغربية وغزة. وتتحدث الكثير من التقارير الاقتصادية للمنظمات الدولية عن إفقار للفلسطينيين في آخر عشر سنوات، بعضها يتحدث عن اقتصاد غير قابل للحياة، اقتصاد مر بعملية التنمية المعكوسة، بمعنى أنه بدلاً من أن يكون هناك تنمية للوضع الاقتصادي، فإن العكس هو ما يحدث. تظهر هذه التقارير أيضاً أن الاقتصاد الفلسطيني قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة كان أسيراً للاقتصاد الإسرائيلي، بمعنى أنه تابعُ له. ونتيجة هذه التبعية ظهرت عندما بدأت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، حيث زادت إسرائيل الحصار على الضفة الغربية فخنقت اقتصادها. كان معدل البطالة قبل الحرب عند 13 بالمئة، وهو ليس رقماً قليلاً، وبعد الحرب زادت التقديرات في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 ووصلت إلى حوالي 30 بالمئة في الضفة الغربية، وأصبح هناك انخفاضٌ كبيرٌ في حركة الصناعة والتجارة والسياحة. هذا الخنق بهذا الشكل السريع يشير إلى مدى سيطرة الاستعمار الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.

بدأنا الحديث انطلاقاً من السابع من أكتوبر، لكن واقع الاقتصاد الفلسطيني له جذوره الممتدة منذ عشرات السنين، كيف يمكننا أن نفهم جذور الأزمة الحالية وعلاقتها بالنظام الاقتصادي الذي أقرّته أوسلو لو استطعنا اعتباره هذا الاتفاق نقطةً مفصليةً في الواقع الفلسطيني؟

نعم. في الحقيقة ينظر إلى أوسلو في الأدبيات كمرحلة فصل، بمعنى أن هناك ما قبل أوسلو وما بعدها، وهو صحيح إلى حدٍّ ما، لكن من المهم توضيح أن أوسلو لم تغيّر في الجوهر، أي في جوهر العلاقة بين اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الاقتصاد الإسرائيلي، ولم تغير في سياسات الاستعمار تجاه الأراضي المحتلة عام 1967. المقاربة التي أعتمد عليها هي أن الاقتصاد جزءٌ من الصراع القائم على الأرض، وأن الحركة الصهيونية من قبل 1948 كانت تنفذ أهدافها من خلال الاقتصاد، وهناك 3 محاور نستطيع من خلالهم أن نوضح طبيعة الصراع بين إسرائيل وفلسطين: المحور الأول هو استبدال للسكان، وهو خاص بكل حركات الاستعمار الاستيطاني حول العالم، بمعنى الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها لاستبدالهم بمجتمع استيطاني جديد، وبالتالي سيطرة الإسرائيلي على الأسواق في كل الجوانب، من العمل والصناعة والإنتاج، وهذه كانت طريقة لإقصاء الفلسطيني خارج المعادلة؛ المحور الثاني هو الاستغلال، عندما أصبح الفلسطيني جزءاً من الواقع بالنسبة لإسرائيل، فإسرائيل لم تستطع طرد كل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 48 وأيضاً من أراضي 67. حينها أصبحت إسرائيل مسيطرةً على أراضٍ فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين، فأصبح السؤال كيف ستتعامل مع هذا الوجود، وهذا الوجود قد يكون إيجابياً من ناحية استغلال اليد العاملة الفلسطينية كجزء من حركة الاقتصاد الإسرائيلي؛ المحور الثالث هو القمع ومكافحة التمرد من خلال الاقتصاد، بمعنى أنه في أي لحظة فيها «تمرد» يستطيع الإسرائيلي أن يخنق الاقتصاد الفلسطيني كي يعاقب الفلسطيني ويقمعه ويمنعه من أن يملك أي حركة سياسية مستقلة. هذه المحاور الثلاثة قائمة من قبل أوسلو واستمرت بعده، وضمنت سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني بعد أوسلو. النتيجة اليوم أنه هناك أكثر من 60 بالمئة من الأراضي هي مناطق (C)، أي تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة، كما أن إسرائيل تسيطر على كل الحدود في الضفة وقطاع غزة، وتسيطر على القطاع المصرفي، حتى البنوك الفلسطينية مرجعيتها البنك المركزي الإسرائيلي والعملة هي العملة الإسرائيلية، وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي إسرائيل لها اليد العليا. بالتالي الأمور لم تتغير مع أوسلو، الحقيقة أن الذي تغير هو وجود السلطة الفلسطينية، والسلطة هي «القطاع العام بموظفيه ومشاريعه»، بالإضافة إلى فكرة أن الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي سيكونان شريكين في التنمية، وكأنّ الاحتلال قد انتهى. فمن الصعب الحديث عن اقتصاد فلسطيني قابل للحياة، ما يجعلنا نفكر أن هناك اقتصاد فلسطيني هو وجود مؤسسات فلسطينية تنتج إحصاءات، وتحاول ترقيم نشاط اقتصادي فلسطيني كما لو أنه منفصل عن إسرائيل، والحقيقة أن هذه الأرقام تغشنا، فعملياً على الأرض لا يمكن الفصل بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي بشكلٍ واضح، وأكبر مؤشرٍ على هذا هو العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 أو المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة. نتحدث بشكلٍ رسمي عن قرابة 180 ألف عامل فلسطيني، والتقديرات تشير إلى أن هذا الرقم من الممكن أن يصل إلى 250 ألف عامل إذا أخذنا في عين الاعتبار العمال الذين يعملون دون تصاريح. نحو 20-25 بالمئة من اليد العاملة في فلسطين تعمل في الاقتصاد الإسرائيلي، وهذه مؤشراتٌ تظهر تبعيةِ للاقتصاد الإسرائيلي، بالتالي أوسلو لم تغيّر كثيراً في هذه العلاقة. لكن أوسلو، قبل كل شيء، غيرت نظرتنا نحو الاقتصاد الفلسطيني، من خلال التعامل مع الاقتصاد على اعتبار أنه مجالٌ منفصلٌ تماماً عن السياسة.

عدنا مجدداً إلى السابع من أكتوبر. بعد توضيحك أن أوسلو لم يكن تماماً نقطةً فارقة، وإنما استمراراً لواقع قائم قبل ذلك، أعتقد أننا غير أكيدين اليوم إذا كان السابع أكتوبر سيشكل نقطةً فاصلةً اقتصادياً. ما رأيك؟

بعد السابع من أكتوبر نستطيع الحديث عن 3 نقاط رئيسية: الأولى أن إسرائيل زادت الحصار والقيود على حركة البضائع والناس، والتي تضاعف أثرها كونها تزامنت مع الاقتحامات وعنف المستوطنين الذي زاد، وهذا أدى إلى تراجع الحركة الاقتصادية بشكل كبير؛ النقطة الثانية هي العمال الفلسطينيون، ففي السابع من أكتوبر ألغت إسرائيل تصاريح جميع العمال في الضفة، وحتى العمال الذين لا يحتاجون إلى تصاريح لم يستطيعوا الوصول لأماكن عملهم. نحن نتحدث عن 180-250 ألف عامل فلسطيني أصبحوا عاطلين عن العمل ويبحثون عن عمل في اقتصادٍ مدمّر أصلاً؛ النقطة الثالثة هي إيرادات المقاصّة، التي لم تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، فأثّرت على دفع السلطة لرواتب الموظفين، وبالتالي تراجع الحركة الاقتصادية.

تواجه السلطة الفلسطينية أزمةً كبيرةً في ما يتعلق بدفع رواتب الموظفين خلال السنوات الأخيرة، والأزمة تتفاقم. ما هي الخيارات المطروحة أمام السلطة الفلسطينية لتمويل سداد الرواتب في المدى القريب على الأقل؟

بشكلٍ عام، تعتمد السلطة على موارد محدودة، ويأتي 60 بالمئة تقريباً من إيرادات المقاصة. وبحكم أن السلطة لا تسيطر على حدودها، فكل الضرائب الفلسطينية على الاستيراد تجمعها إسرائيل ثم تسلمها للسلطة مرةً أخرى منقوصةً نسبةً محددةً تعتبرها «مصاريف إدارية»، والمقاصة أداة «جيدة» تستخدمها إسرائيل للضغط والابتزاز لمواجهة أي سيناريو لا يتماشى معها. منذ فترة كانت إسرائيل تقضم من إيرادات المقاصة كل ما يمكن اعتباره «أموال تذهب لعائلات الأسرى والشهداء». وبعد معركة سيف القدس في أيار (مايو) 2021 زادت هذه السياسات، ومع تراكمها لم تعد السلطة قادرةً على دفع رواتب كاملة. بالمناسبة، عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها ليس أمراً جديداً، وحدث سابقاً خلال حكومة سلام فياض وما يزال الوضع مستمراً إلى الآن من حينٍ لآخر. مع السابع من أكتوبر قررت إسرائيل أن تنقص حصة غزة أيضاً، فرفضت السلطة استلام الأموال المنقوصة، بالتالي تجددت الأزمة بين إسرائيل والسلطة وتدخّلت أطراف أوروبية وأميركية. لاحقاً تم الاتفاق على أن إسرائيل لن تدفع أموال المقاصة بشكل مباشر للسلطة، وحولتها إلى بنك في النرويج، والنرويج ممنوع أن تسلمهم للسلطة إلا بقرار إسرائيلي، على اعتبار أنها أموال مجمدة. يوجد أيضاً الضرائب المحلية كمصدر دخل للسلطة، وبعد السابع من أكتوبر تقلّصت هذه الضرائب تأثّراً بالحركة الاقتصادية الفلسطينية. الجزء المتبقي يتمثل في المساعدات الدولية، وهي منخفضة منذ ما قبل الحرب على غزة، تحديداً في السنوات الخمس الأخيرة، إذ أصبح الممولون الأجانب يقلّصون حجم المساعدات الممنوحة للسلطة، وتحولت نسبة منها إلى مشاريع تنموية أو إنسانية على الأرض، وهو ما يتيح للممول فرصةً في زيادة الشروط والتحكم في نفقاتها. مع السابع من أكتوبر لاحظنا أن كثيراً من الممولين صرّحوا بأنهم من الممكن أن يقطعوا المساعدات أو يخفّفوا منها أكثر، وبالتالي صارت السلطة الفلسطينية في أزمة اقتصادية كبيرة، حتى أن الرواتب التي تدفعها لموظفيها غير كاملة ومتأخرة قرابة شهرين. اليوم تلجأ السلطة الفلسطينية إلى القروض من البنوك المحلية لتتمكن من دفع رواتب موظفيها.

تحدثت عن المساعدات المالية من الدول المانحة، وهي نقطة مهمة يمكن الوقوف عندها. كيف نستطيع قراءة التغيير في دعم الدول المانحة للسلطة الفلسطينية من أوسلو وحتى اليوم؟

عندما وُقّعت اتفاقية أوسلو، اتفقت الدول المانحة على ضرورة دعم التنمية الفلسطينية لضمان تراجع احتمال اندلاع انتفاضة أو غيرها من المظاهر الثورية. حينها كانت السلطة تحصل على قدرٍ كبيرٍ من المساعدات، قد تصل إلى مليار دولار سنوياً، وعندما نتحدث من منطلق اقتصادي فإن نسبة المساعدة لكل مواطن فلسطيني واحد كانت تعتبر من أعلى النسب في العالم. مع الوقت، وبعد الانتفاضة الثانية، ترسّخت الرواية الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية لم تكن تؤدي دورها، أي الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، بل كانت تساعد في «تمويل الإرهاب»، مما دفع المانحين الدوليين إلى تشديد شروط وضوابط الإنفاق، في حين طلب المانحون من السلطة الفلسطينية خفض إنفاقها، وأن عليها أن تتحمل مسؤولية نفقاتها. هذا الواقع رسم تغيرات في عقلية الممول، الذي بات فحوى خطابه للسلطة بأنه «لا يمكن أن نستمر بالدفع لعقود وأنتم لا تتحملون مسؤولية». وأصبح البنك الدولي يطالب الفلسطينيين إثبات أنهم شفافون في نفقاتهم، وقال إنهم يستطيعون خفضها، وأن عليهم وضع ضرائب يدفعها المواطن الفلسطيني ليشارك في الميزانية الفلسطينية. هنا جاء دور سلام فياض الذي تولّى رئاسة الحكومة بعد الانقسام الفلسطيني في 2006-2007، فقد أتى حاملاً خطةً من هذه العقلية الغربية التي تريد من الفلسطيني أن يثبت أن هناك شفافية ومسؤولية في الصرف، ووجوب التخلص من واقع أن السلطة مدعومة من الخارج بشكل أساسي. وجاء ذلك ليخفي حقيقة أن المساعدات الدولية كانت مقابل صمت عن سيطرة إسرائيل أكثر على الأرض، وتقييد للاقتصاد الفلسطيني أكثر، وعدم السماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم، وسلب مستمر للأراضي، بالتالي كان التمويل يأتي مقابل تقليص البنية الاقتصادية الفلسطينية. هذه السياسات استمرت ولم يوقفها أحد، وفي نفس الوقت فإن المطالبات للفلسطيني بتحمّل مسؤولية نفقاته في ظل تقليص إسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني أصبح طرحاً جنونياً. بمعنى أن الفلسطيني لا يستطيع أن ينشط اقتصادياً، ولكن مطلوبٌ منه أن يدفع لتمويل النفقات التي تهدف إلى منع التمرد، أي الإنفاق من أجل أمن إسرائيل. بالتالي منذ حكومة فياض عملت السلطة على خفض نسبة العاملين لديها، واليوم نسبة الرواتب أقل بكثير من النسبة التي كانت قبل 10 سنوات باستثناء القطاع الأمني. وفي الوقت نفسه زادت السلطة من دخلها المحلي المبني على الضرائب المحلية، والحقيقة أن ذهنية المواطن الفلسطيني تفكر بمنطق أن هذه السلطة لا تحميني من قبضة الإسرائيلي على النشاط الاقتصادي، وهناك فساد واضح ومعروف، فهل تستحق السلطة أن يدفع لها المواطن ضرائب؟ وهل هي دولة مثل باقي الدول ليتحمل المواطن مسؤولية دفع ضرائب لها، في ظل أن المواطن لا يعرف ماذا تنفق وكيف تنفق؟ استمرت هذه الذهنية لدى المواطن الفلسطيني بالازدياد خلال السنوات العشر الأخيرة وانعكست بشكلٍ واضحٍ من خلال الاحتجاجات، تحديداً الاجتماعية منها، وهذا أمرٌ جديدٌ على المجتمع الفلسطيني الذي تتركز احتجاجاته ضد الاحتلال.

انطلاقا من كل ما سبق، هل تعتقد أن نفاد تمويل السلطة الفلسطينية أصبح محتملاً؟ أم أن الغرب لا يمكن أن يترك السلطة الفلسطينية تنهار بشكل كامل؟

التعامل مع السلطة الفلسطينية بالنسبة لكل الأطراف المحيطة، تحديداً الممول الغربي وإسرائيل نفسها، تعاملٌ فيه شيءٌ من التناقض. الغرب وإسرائيل بحاجة لطرف فلسطيني قادر على ضمان نوعٍ من الأمان والاستقرار في المنطقة، وبالمنطق الإسرائيلي والغربي يعني استقرار وأمان لإسرائيل. في الوقت نفسه، فإسرائيل مستمرة في استيطانها وسلبها للأراضي والموارد. أغلب دول الغرب عندما تتعامل مع السلطة لا تتعامل معها على أنها مشروع سيادة أو دولة حتى، ولا يعنيها موضوع الفساد والسلطوية الموجود في واقع حكم السلطة. ولكن من ناحية أخرى، لا شك أن إسرائيل والغرب لديهم انزعاج من السلطة كونها بشكلها الحالي نتاج للحركة الوطنية الفلسطينية، والحركة الوطنية كانت تطالب بدولة وسيادة، هذا أكثر ما يزعج إسرائيل. إسرائيل تحتاج شريك يؤمن لها استقرار على الأرض، لكنها لا تريد شريك يزعجها بالدولة والاستقلال والسيادة، من هنا نستطيع فهم توجهات إسرائيل من حين لآخر لتقليص أموال المقاصّة ككرت ضغط وترهيب. اليوم السلطة شريكٌ مثالي لأنها شريكٌ ضعيف.

إلى جانب موظفي القطاع العام، توجد فئة العمال الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل من أعمالهم ومنعتهم من دخول الأراضي المحتلة عام 1948. اليوم ما هو تأثير هذا المنع على الاقتصاد الفلسطيني؟ وما مدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل غياب العمال الفلسطينيين أيضاً؟

إسرائيل حوّلت وجود الفلسطينيين اقتصادياً، بدءاً من الأسواق الفلسطينية التي تستوعب البضائع الإسرائيلية، واستغلال الموارد الفلسطينية مثل المياه والغاز واليد العاملة. تاريخياً يوجد عدة مراحل: مرحلة ما قبل الانتفاضة الأولى، حينها كان هناك عدد كبير من الفلسطينيين من غزة والضفة يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948، تحديداً في قطاع البناء والزراعة والخدمات؛ وبعد الانتفاضة الأولى وأوسلو انخفض الاعتماد على العمال الفلسطينيين؛ أما بعد 2010، فبدأ يزداد عدد العمال تدريجياً وصولاً لأعلى مستوى تاريخياً في 2022-2023، بعدد وصل إلى 180 ألف تصريح، يُضاف إليهم مَن يدخلون دون تصاريح، وبالتالي نتحدث عن نحو 250 ألف عامل فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 وفي المستوطنات. هؤلاء العمال بالنسبة لإسرائيل يد عاملة رخيصة، فهم يتقاضون ما نسبته ثلثي الأجر عن الوظيفة نفسها التي يشغلها إسرائيلي. بالعودة إلى الانتفاضة الأولى، حيث كان هناك حركة مقاطعة فلسطينية ودعوات تحض على منع العمل في المصانع الإسرائيلية، ما ترك شعوراً لدى الإسرائيلي بأنه يعتمد بشكل كبير على الفلسطيني في اقتصاده، وبالتالي قد يتحول لورقة ضغط. حاولت إسرائيل خلق بديل من الأفارقة والآسيويين، ولكن تبيّن مع الوقت أن تكلفتهم عالية جداً مقارنةً بالفلسطيني الذي يعمل ويعود لمنزله في الضفة الغربية، إذ يحتاج العمال من غير الفلسطينيين إلى تجهيز مناطق سكنية خاصة، كما يحصل في دول أخرى مع العمالة الوافدة. كذلك فإن هذا العامل، غالباً، سيرسل أجرته إلى بلده، بعكس الفلسطيني الذي يضخ أموالاً تعود في النهاية للاقتصاد الإسرائيلي. اليوم الأحاديث عن إحضار عمال هنود كبديل عن العمال الفلسطينيين هي مجرد دعاية، وفي الغالب لن تنجح. مفهومٌ ضمناً أن إسرائيل تستغل العمال الفلسطينيين، وهذا الاستغلال ليس فقط لدعم الاقتصاد الإسرائيلي، بل هو استغلال لمكافحة التمرد، بمعنى أن العامل الفلسطيني الذي يريد العمل في إسرائيل عليه أن يقدم طلباً للحصول على تصريح، وحتى يحصل عليه يجب أن يكون ملفه الأمني نظيفاً لدى إسرائيل.

منذ السابع من أكتوبر تشهد الضفة الغربية جرائم يومية متصاعدة بحق المزارعين الفلسطينيين الذين يسعوا للوصول لأراضيهم. ما مدى تأثّر هذا القطاع من ناحية اقتصادية، وما هي الانعكاسات على واقع الضفة؟

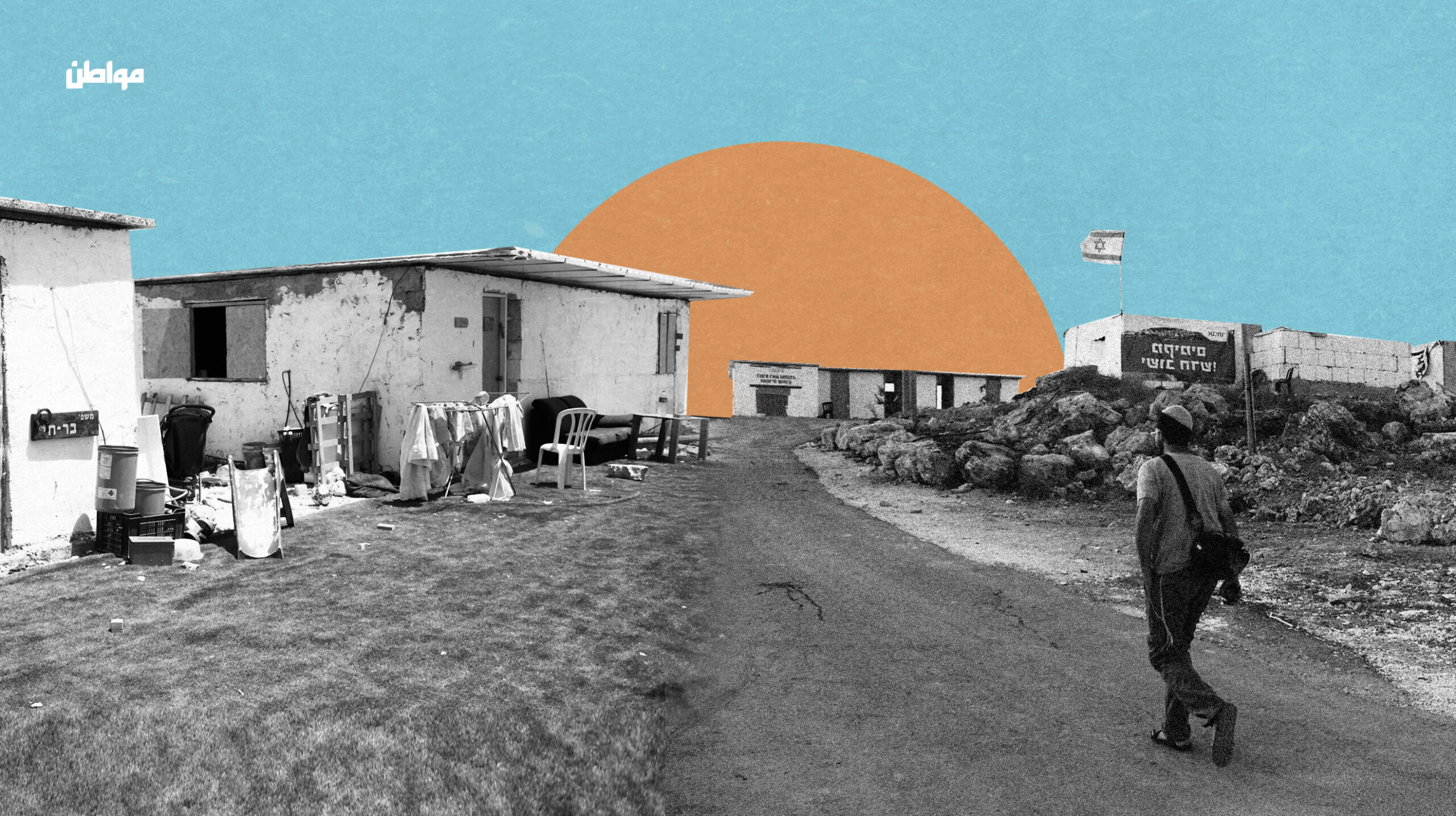

القطاع الزراعي هو المتضرر الأسرع. إذا لم يستطع المزارع الذهاب إلى أرضه فإن الضرر سيكون كبيراً في اللحظة الراهنة وما يليها. تاريخياً، كان قطاع الزراعة من أكثر القطاعات المتأثّرة لأنه يمتد إلى فكرة الأرض والمياه التي تستهدفها إسرائيل. وفي آخر 30 سنة، تقلّصت مساحة الأراضي التي يُمارس عليها الفلاحة في الضفة الغربية بشكلٍ كبير، واقتربت المساحات المزروعة من المدن، وهناك أيضاً مساحات عديدة لا يصلها المزارع بسبب الخطورة أو بسبب تحويلها إلى مناطق عسكرية أو مستوطنات تسيطر عليها إسرائيل.

هذا الحوار هو مساهمة الجمهورية.نت في ملف الاقتصادات العربية ومرايا أزماتها الذي أعدته شبكة فبراير.