السلطة في بلادنا جعلت من الاستمرار في الحكم استراتيجيتها الوحيدة .. حوار مع د. عمار علي حسن

من مرآة الأدب وعبر نظارة الأدباء المشتغلين بالفِكر تكون الرؤية دومًا مغايرة؛ فلا يُستهلك فيما هو سياسي محض، ولا يتعاطى مع الحدث أو القضية محور الموضوع وفق إطار المفروضات أو هكذا تقول النظرية، ولا ينفصل السياسي والاقتصادي عما هو إنسانيّ وأدبي واجتماعيّ ودينيّ وحضاريّ، ويا حبذا لو كانت هذه النظارة التي تخص الأديب المفكر أو المفكر الأديب أو ما يمتلكها راوي الحكاية، تحملها عدستان متباينتان -وليستا متناقضتين أو يعتريهما تنافر-؛ فتكون إحداهما مُثبَتَة داخل طبقة رصينة من بحور الأدب بمختلف تفرعاته في الشعر والنثر والدراما، وما يستقيه من المدارس والاتجاهات، والأخرى منغمسة في عوالم الفكر والفلسفة والتصوف ونظريات السياسة والاجتماع والنفس والعلوم بمختلف مشاربها.

فحينما تلتقي مع هؤلاء الضاربين بأفكارهم وكذا مخيلاتهم في ضروب الموسوعية، التي تنغمس أساستها وتتوطد داخل صنوف الأدب والعلوم باتساقٍ تام بينهما، تصبح خير شاهدٍ عليه مؤلفات؛ نصفها ينضوي تحت لواء الرواية والقصة والمسرحية والشعر، والنصف الآخر تحليليّ وجامع وشارح لقضايا العصر التي تتمدد على خطٍ متوازٍ في عوالم السياسة والاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا، وبما أن النصف الثاني قد استقى شروحاته وأفكاره من النصف الأول؛ فهُنا على القارئ وجوب الاطلاع، وعلى دور النشر أن تكون مخصصاتها لهؤلاء أكبر، وتكون أعمالهم هي الأولى بالنشر، وعلى النقد بتياراته المختلفة ضرورة الإشارة والبيان، وعلى المؤسسات الصحفية الحرة كالمؤسسة التي نمثلها الآن في حوارنا -“مواطن“- أن تتنبه لهؤلاء، والحوار معهم يكون فرض عين لا نافلة.

وتجربة ومشوار د. عمار علي حسن، الروائي والمفكر المصري، هي الأولى بالاستدعاء حينما نقدم هذا النوع من الأدباء والمفكرين سالفي الذكر. ود. عمار علي حسن هو خبير في علم الاجتماع السياسي، وباحث مهتم بالدراسات الشاملة المتجاوزة للنوع، والتي تهتم وتؤصل وتؤسس لعلاقة الظواهر السياسية بالأنساق الدينية والاجتماعية والأدبية والنفسية.

في حوارنا مع د. عمار علي حسن تحدثنا عن فلسطين ثقافةً قبل أن تكون قضية سياسية، وعن عالم التصوف الحقيقي المختلف عن الدروشة والخزعبلات، وعن أثر التكنولوجيا في صناعة مستقبل الأعمال الأدبية والإبداعية، وعن تأثيرات الأدب المصري والعربي في الواقع المعيش حاليًا، وعن نظم التعليم ومؤسسات الثقافة وأدوار المثقفين في التماهي والتشابك مع الواقع السياسي العربي اليوم، وعن التحديات السياسية والثقافية التي تواجهها مصر الآن، وعن المعارك الفكرية الدائرة رحاها، وعن التعصبات الحديثة وأثرها في إغلاق العقول، وحول طه حسين المفكر الذي تم تناوله بالنقد والسب مؤخرًا عبر ألسنة العديد من الكُتاب والمفكرين، وقضايا وموضوعات أخرى تجدونها في حوار مواطن معه.

وإلي نص الحوار..

يتنوع الإنتاج المعرفي والأدبي لك إلى درجة لافتة، تضرب سهامك في اتجاهات متعددة؛ فهل أصابت الأهداف؟

هذا التنوع تعكسه كتبي؛ فقد ألفت حتى الآن ستين كتابًا، بما فيها ما اقترب من الطباعة، نصفها أعمال أدبية، موزعة على روايات ومجموعات قصصية وديواني شعر ومسرحية وسيرة ذاتية وكتب سردية عابرة للأنواع، وقصة للأطفال، وهناك أخرى في الطريق. وفي العلوم الإنسانية تتوزع كتبي على الاجتماع السياسي والنقد الثقافي والتصوف والجماعات السياسية الإسلامية، وكتاب عن التعليم المدني والديني، وهناك كتابان يضمان مقالات سياسية بينها قدر كبير من التجانس، وأعتقد أن مردود هذه الكتابات؛ سواء ما يكتبه النقاد عنها، أو عارضو الكتب، أو الباحثون الذي أعدوا ويعدون عشرين أطروحة علمية عن أعمالي الأدبية، ورد فعل القراء، يقول إن هذه السهام قد أصابت أهدافها إلى حد كبير.

لقد تفرغت للكتابة منذ عام 2011، تركت الوظيفة، وصرت كاتبا حرًا، وخلال هذه السنوات أصبح لدي وقت للقراءة والتأليف، لم يكن متوفرًا من قبل. ولا أرى تعارضًا بين العقل والمشاعر، ويتنوع أسلوب الكتابة لدي حسب النص الأدبي، وحسب البحث الذي أعده، وأحاول -على قدر الاستطاعة- أن ألتزم بالجدية والجودة والتجديد.

هل ترى الآن تأثيرًا للأدب في تشكيل الفكر النقدي والاجتماعي للمجتمع المصري؟

من رحم النصوص الأدبية، السردية والشعرية والنثرية، تولد الرؤى والتصورات والنظريات النقدية في الأدب؛ سواء استعارها النقاد المصريون من غيرهم، كالواقعية والشكلانية والبنيوية والتفكيكية وغيرها، أو خلقها النقاد المصريون أنفسهم من خلال النظر في المنتج الأدبي المصري، مثلما رأينا في مدرسة الديوان، والتصور الذي كتبه محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس في كتابيهما عن الثقافة المصرية، أو حديث إدوارد الخراط عما أسماها “الحساسية الجديدة”.

والأدب، وبطريقة غير مباشرة، غذى الرؤى النقدية عمومًا؛ سواء بعرضه وقائع ونماذج بشرية حقيقية أضاف إليها الكتاب الكثير من خيالهم، أو خلقه عالمًا موازيًا. لكن تأثير الأدب في هذه الناحية يتوقف على مدى اطلاع المفكرين عليه؛ فمن بينهم الذين كان الأدب بمختلف ألوانه يشكل زاوية ينظرون منها إلى الأفكار السائدة، ويدركون حاجتها الدائمة إلى النقد والتطوير، وهناك من اكتفوا برصد جدل الأفكار مع الواقع المعيش، أو أولئك الذين حبسوا أنفسهم في عالم الأفكار، يقدحونه ويقلبونه، ويدفعونه إلى الأمام في رؤى متمردة، أو إلى الخلف من خلال الفكر المحافظ المحمول على أيديولوجيات وتصورات دينية ونزعة تبريرية، لاسيما عند المدافعين عن السلطة السياسية.

وعلى مستوى آخر ساهم الأدب في تغذية الفكر الاجتماعي، كأن يستعين الباحث النابه في علم الاجتماع بمختلف فروعه بالسرد القصصي والروائي عن عالم الريف عند يوسف إدريس وعبد الحكيم قاسم ويوسف أبو رية وغيرهم، أو عالم المدينة عند نجيب محفوظ وبهاء طاهر وإبراهيم أصلان وغيرهم، ومنذ أن تم اعتماد الأدب كأحد روافد التاريخ، ومنه بالطبع تاريخ المجتمع، صار ملهمًا لبعض الرؤى الخاصة بالفكر الاجتماعي. كما وسعت الدراسات عابرة الأنواع من توظيف الأدب في هذه الناحية؛ سواء في مصر أو غيرها.

كيف ترى النظام التعليمي الحالي في مصر؟ وما هي الإصلاحات التي تعتقد أنها ضرورية لتحسين جودة التعليم؟

بعد قرنين تقريبًا من التعليم المنتظم في مصر، نحن في حاجة ماسة إلى مراجعة تجربتنا في التعلم؛ سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أو المناهج أو قدرات القائمين بالتدريس. توسع التعليم أفقيًا، وضم فئات وشرائح اجتماعية كثيرة، لكنه يفتقد العمق أو التوسع الرأسي بشكل ملحوظ.

هناك آفة أصابت نظامنا التعليمي، تتعلق بالنظر إليه بوصفه مجرد وسيلة لاقتناص وظائف، أو التعامل معه على أنه أداة لحراك اجتماعي، إن لم يجلبه فلا داعي له في نظر بعض الناس. ينقصنا أن نجعل إلى جانب تطبيق شعار “تعلم لتعمل” تطبيقات أخرى، مثل “تعلم لتتحضر” و”تعلم لتفهم” و”تعلم لتتعايش”.

نحتاج أيضًا إلى تعزيز روح الإبداع في مناهجنا التعليمية، لتنجو بالتعليم من أن يكون مجرد تعاليم، ونحتاج إلى تقوية قدرات القائمين على العملية التعليمية، والأهم أن نضع استراتيجية للدولة المصرية يكون التعليم في قلبها، وأن تدرك السلطة السياسية، ومعها المجتمع، أن الإنفاق على التعليم، ومهما كانت صعوبة الأحوال الاقتصادية، هو استثمار مهم، يجعل من المورد البشري صاحب اليد الطولى في التنمية والتقدم.

في رأيك، ما الدور الذي يجب أن يلعبه المثقف في المجتمع العربي اليوم؟ وكيف يمكنه التأثير على السياسات العامة؟

ابتداء يمكن القول إن المثقف الحقيقي ناقد بطبعه، ومعارض بالضرورة، ومنحاز إلى الناس بالأساس، هذا النقد والمعارضة ليس مردهما رغبة المثقف في المشاكسة أو الظهور وفق مبدأ “خالف تعرف”، لكن لأن المثقفين يجب أن يكونوا القاطرة التي تشد المجتمع إلى الأمام، وهذا لن يتم حال تكيف المثقف مع السائد والمتاح؛ إنما الاختلاف معه، والتمرد عليه، وطرح الرؤى التي تسعى إلى تحسين شروط الحياة؛ لكن أغلب المثقفين في العالم العربي لا يتمتعون باستقلالية تمكنهم من الاختلاف مع السلطة السياسية؛ فهم موظفون في الدولة أو منتظرون عطاياها أو منحها أو شيئًا مما تغدقه، حتى يجد المثقف ما يستطيع به أن يقيم حياته على قدر من الكفاية أو حتى الكفاف، له ولذويه.

في الوقت نفسه فإن المثقفين ليسوا جماعة متجانسة، يشكلون قوة ضغط على متخذ القرار، أو يفرضون وجهة نظرهم على صناعته؛ بل إن المثقفين العرب؛ في حقيقة الأمر، يتواجهون في المجال العام، وهي مواجهة ليست نابعة من تعدد الرؤى والأفكار، إنما تضارب المصالح، ما يجعل تأثيرهم على السياسات العامة ضعيفًا.

علاوة على هذا فإن المعارضة أو الانحياز إلى اشتياق الناس للحرية والعدالة والكرامة والكفاية، يبدو مكلفًا لمثقف يطرح رؤاه في سياق اجتماعي مشبع بآراء محافظة أو متخلفة، وفي سياق سياسي محكوم بالاستبداد؛ فبعض المثقفين دفع ثمنًا باهظًا لآراء رفضها المجتمع، أو أقلقت السلطة؛ سواء كان هذا الثمن هو السجن أو قطع الرزق أو التشويه والحصار والاستبعاد.

كيف ترى تأثير التكنولوجيا الحديثة على الأدب؟ وهل تعتقد أن الأدب الرقمي يمكن أن يحل محل الأدب التقليدي؟

يشتغل الأدب على الجمال والتذوق وإشباع الروح، بينما تنتمي التقنيات إلى عالم المادة غالبًا، لا يعني هذا أن الاثنين في تصادم بالضرورة؛ فالتكنولوجيا في مجال المعرفة أمدت الأدب بموضوعات وقضايا جديدة، على رأسها الاغتراب والإيقاع الحياتي الجديد، وكذلك بأساليب مختلفة في الكتابة، يميل بعضها إلى التكثيف والاختزال، كما خلق التطور في عالم الاتصال مع شبكة الإنترنت؛ فرصًا واسعة للأدباء كي يتواصلوا مع جمهور أوسع، ليس هو بالضرورة الذي كان يقرأ في السابق الكتاب والمجلة والجريدة، لاسيما مع ظهور الكتاب الإلكتروني والمسموع.

لكن ثورة الاتصال عززت أشكال تعبير أخرى غير الأنواع الأدبية المتعارف عليها، وهي الشعر بمختلف ألوانه، والسرد القصصي والروائي، والمسرح المكتوب والمطبوع؛ فالآن هناك القصص المحكية في مختلف الاتجاهات، وألوان من الكوميكس والألعاب الإلكترونية. ولم يعد الأديب في ظل هذا، هو وحده الذي يمتع ويفيد، بعد ظهور اليوتيوبرز وقبلهم المدونين، ودخول كثير من الجمهور العام على عالم التعبير عن الرأي والموقف أو المنافسة على جذب الأتباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك معضلة طرحت في سوق الأدب، إن صح التعبير، تتمثل في دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال التأليف؛ فهناك برامج الآن تكتب شعرًا وقصصًا ومسرحيات وروايات ومقالات وأبحاثًا وكتبًا، لكن تظل قدرة الإنسان على الإبداع -ربما حتى الآن- هي الأقوى والأكثر أصالة؛ فأين هذا الحاسوب الذي بوسعه أن يؤلف “ملحمة الحرافيش” لنجيب محفوظ، أو “مائة عام من العزلة” لماركيز، أو “العمى” لساراماجو، أو “العجوز والبحر” لهيمنجواي، أو يكتب أشعارًا مثل بودلير ورامبو وكيتس وبدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور ومحمد الماغوط؟

يعتمد الحاسوب في التأليف على ما يغرفه من المخزون الذي كتبه البشر من قبل، وحتى يوجد الحاسوب الذي يملك قدرات العقل البشري كاملاً، سيظل الأدباء المبدعون، وليس التقليديين من الحكائين وناظمي الشعر، لهم اليد الطولى، سأضرب هنا مثلاً بسيطًا يتعلق بذاتية الأديب، التي لا يملكها الحاسوب؛ فلو طرحنا فكرة واحدة على عشرة روائيين ينتمون إلى عشر ثقافات، سيكتبها كل منهم بطريقته، وستكون فيها بصمته وخبرته، وسيحضر السياق الاجتماعي الذي يحيط به، والقدرات الإبداعية الذاتية التي يتميز بها، بينما الحاسوب قد ينتج لنا رواية واحدة.

مع تطور الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ كيف تتفاعل مع قرائك؟ وهل هناك ردود فعل أو تعليقات أثرت فيك بشكل خاص؟

أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لي، ولغيري من الأدباء المعاصرين؛ فرصة واسعة للتفاعل مع القراء. من قبل كان هذا التفاعل محدودًا بالندوات أو تعليقات القراء في الصحف، أو العلاقات البينية لدى الأدباء، واليوم حين أنشر قصة على فيسبوك أو إكس مثلاً، تتوالى التعليقات عليها من قراء مختلفين، يعيشون في أماكن متباعدة، ويمتلكون خلفيات ثقافية ومعرفية متعددة.

وبالنسبة لي فأنا أؤمن دومًا بأن نصف معرفتي مأخوذة من أفواه الناس، الذين أعيش بينهم أو أتفاعل معهم على الإنترنت، وكثيرًا ما استفدت من تعليقاتهم، وبعضهم طرح أفكارًا مهمة، استفدت منها، دون شك. أما استفادتي كأديب من الناس فهي بلا حدود؛ فهم عالمي الذي أغرف منه.

يمكن أن نقول إن الثورة التقنية وتطورات الذكاء الاصطناعي قد أحدثتا طفرة ثقافية عالمية؛ إذ تضاعفت المعارف وتطورت مناهج البحث والدرس كثيرًا عما كانت عليه من قبل، وخُلقت أسئلة جديدة لواقعنا تحتاج إلى إجابات مناسبة لها؟ هل يملك العرب حاليًا الأدوات التي يستطيعون بها الإجابة على هذه الأسئلة؟

نحن متلقون لنتاج هذه الثورة التقنية، قابلون ولسنا فاعلين، مستهلكون ولسنا منتجين، وإذا بقينا على حالنا هذه ستتسع الفجوة بيننا وبين العالم، وعبثًا ستكون الجهود التي تُبذل في الصد والمنع والهروب لأسباب سياسية أو أخلاقية، وليس أمامنا من سبيل سوى الانخراط في هذه المعمعة وليس الانسحاب منها، والوسيلة المثلى لهذا الانخراط أو التفاعل، هو تطوير مناهجنا وأساليبنا التعليمية، وعدم الهروب من الإجابة على الأسئلة التي ظلت مسكوتًا عنها في ثقافتنا زمنًا طويلاً. هنا نحتاج إلى تجديد خطابنا الديني، وتطوير حصلتنا المعرفية، والعمل الشاق والدؤوب والمتواصل من أجل أن يكون لنا إسهام ما في المعرفة الإنسانية الراهنة، وفي المستقبل.

مواضيع ذات صلة

ما أكبر التحديات التي واجهتها في حياتك الأدبية والفكرية؟ وكيف تغلبت عليها؟

في البداية كان التحدي الأكبر هو كتابة نص جيد، واحتاج هذا مني إلى قراءات متنوعة، وتجويد مستمر لما أكتب. ثم جاءت مشكلة النشر في البداية، وقد كتبت هذا بالتفصيل في سيرتي الذاتية التي صدرت عام 2018 بعنوان “مكان وسط الزحام”. اليوم أواجه مشكلة التعتيم على ما أكتب؛ فنظرًا لموقفي المعارض للسلطة، لا تنشر الصحف في مصر أخبارًا عن إصداراتي الأدبية والفكرية الجديدة، ولم أعد أستضاف في البرامج الإذاعية والتلفزيونية المهتمة بالثقافة والأدب والفكر. هناك أيضًا من عارضي الكتب ونقاد الأدب من يتحاشى الكتابة عما أنتجه حتى لا يطاله جزء من غضب السلطة السياسية والإعلامية.

وأواجه كل هذا بالإصرار على الاستمرار في الكتابة، بمختلف أنواعها؛ إذ لا يمر عام إلا ويصدر لي أكثر من كتاب؛ سواء كان رواية أو مجموعة قصصية أو كتابًا في علم الاجتماع السياسي أو النقد أو التصوف.

ولا أنكر أن وسائل التواصل الاجتماعي أمدتني بنافذة مهمة لأطل على الناس بكل إصدار جديد. ولا أنكر أيضًا أن هناك دور نشر خاصة كبرى تتحمس لإصدار ما أكتب في صورة طيبة. وهناك نقاد من خارج مصر يتابعون أعمالي، وكذلك بعض الباحثين الذين أعدوا العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه عن نصوصي الأدبية، داخل مصر وخارجها.

ما العمل الأدبي والفكري الذي لا يستطيع عمار علي حسن كتابته؟

بداية، أؤمن دومًا بأنه لا مستحيل على هذه الأرض، لكن الاستطاعة محكومة بأشياء أخرى غير الإرادة الفردية، والقدرة الذاتية. فمثلاً هناك باحث أو كاتب كرس حياته لفكرة محددة، وتوغل فيها بعمق؛ ما يعني أن ما ينتجه فيها لا يدفعني إلى أن أفعل مثله؛ في ظل تعدد المسارات التي يمضي فيها مشروعي الكتابي، الذي يراه بعض النقاد والباحثين ذا نزعة موسوعية.

فهناك مشاريع كرس لها أصحابها أغلب زمنهم؛ مثل ما أنتجه عبد الوهاب المسيري في موسوعة “اليهود واليهودية والصهيونية”، وحسن حنفي في “التراث والتجديد”، ومحمد عابد الجابري في “نقد العقل العربي”، وجمال حمدان في “شخصية مصر”، وسليم حسن في موسوعته عن مصر القديمة، وشوقي ضيف عن الأدب العربي، ومثله الألماني بروكلين، أو أولئك الذين كرسوا حياتهم لتفسير القرآن الكريم، أو في علوم اللاهوت، إنها أعمال مهمة، لكن ماذا عن الباحث المشغول بقضايا كثيرة، تنهمر عليه من الواقع الاجتماعي أو الأسئلة التي تولد في رأسه أثناء القراءة؟ إنه في حاجة إلى أعمار فوق عمره حتى يعالج هذه القضايا، أو يجيب على تلك الأسئلة؛ خاصة إن كان مهمومًا بالواقع، ويسعى إلى تغييره.

وفي عالم الأدب هناك كتابات شهيرة طريقة كتابتها لم تعد تلائم العصر، خذ مثلاً “البحث عن الزمن المفقود” لمارسيل بروست، أو “الحرب والسلام” لتولستوي؛ فالأدب اليوم لم يعد يطيق الإيغال في وصف كل شيء، والإزاحة والانزياح وترك الفراغات، صار سمة لنصوص تفترض أن القارئ ذا وعي، ولا يجب أن يقول الكاتب له كل شيء، كما ظهر في السنوات الأخيرة عامل آخر، يبدو فوق طاقة الكاتب، يتمثل في ميل دور النشر، مع ارتفاع سعر الورق، إلى الأعمال القصيرة أو المتوسطة، ما يعني أن عملاً ضخمًا في الأدب أو الفكر لن يجد ترحيب الناشرين بالمستوى الذي كان عليه من قبل.

ما أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تواجهها مصر الآن؟ هل صارت مصر فعلاً في فوضى بلا ضجيج أو أنين؟

التحدي الأكبر هو غياب “المشروع الوطني الجامع”، الذي يمكن أن نراه “استراتيجية” للدولة”، أو “خطة بعيدة المدى”؛ فحضور هذا المشروع المتفق عليه، والمدروس جيدًا، من شأنه أن يجعلنا على أول الطريق إلى حلول المشكلات ومواجهة التحديات. دون ذلك ستستمر المشكلات، وتنفتح أبواب الأذى، وتزيد الأخطار التي تحدق بالمجتمع، وتسري الفوضى الصامتة، التي يحسبها الغافلون رضىً أو استسلامًا، بينما هي أشبه بالسوس الذي ينخر في عظام المجتمع.

كتبت منذ أكثر من عشر سنوات مقالة هامة بعنوان “ترشيد المعارك الفكرية”؛ فكيف ترى ظهور كياني “تكوين”، و”تحصين” في ضوء ما كتبته، وهل ظهور الكيانين مفيد لدفع الحركة الفكرية في مصر؟

لا توجد مشكلة في أن تطرح أفكار جديدة، وتصنع مواجهات ومعارك فكرية؛ فهذا يثري حياتنا، بشرط أن تكون هذه الأفكار متفقة ومتسقة مع جدول أولويات مجتمعنا الآن ومستقبلاً، وأن يكون طارحوها يرومون الحقيقة فعلاً، ويدفعهم الشغف بالعلم والمعرفة، أو أداء مهمة الارتقاء بتفكير الناس والأخذ بأيديهم إلى الأمام، إلى طرح أفكارهم في حرية تامة، وعلى المجتمع أن يؤمن بتعددية الأفكار، وحق النقد للسائد، وتقليب المقولات الجاهزة والتصورات الجامدة، المهم أن يكون هذا الطرح نابتًا من اقتناع المفكر أو الكاتب بدوره الطبيعي، ولا يكون جزءًا من مشروع غريب، له أهداف لا علاقة لها بحرية الفكر، ولا بالتغيير والتجديد، ولا بجدول أولويات مجتمعنا الآن.

ويجب كذلك أن يكون الطرح علميا في سماته وقسماته، بعيدًا عن المظهريات الفارغة، والرغبة العارمة في الظهور، والإصرار على صدمة الناس وزعزعتهم؛ ليس إلى فكرة جديدة؛ بل إلى فراغ مقيم، وخواء أصم، وأن يكون الطرح ملتزمًا بقواعد النقاش، بعيدًا عن التجريح والتشنج والبذاءة.

حسب تصريحكم سابقًا، هل يمثل البُعد الثقافي فعلًا الشِق الأهم في حل القضية الفلسطينية أكثر من المسارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية؟

لا يمكن أن تغيب الزاوية الثقافية في النظر إلى القضية الفلسطينية في ظل التناول والتداول الذي يحيلها كلية إلى مسائل سياسية وعسكرية واقتصادية وتاريخية ودينية، تشكل الإطار التفسيري لها، أو الأسباب الجامعة لفهم طبيعتها، وتتبع مسارها، وتوقع مآلاتها.

وحين نتحدث في هذا فإننا نقصد أمرًا أوسع من الاقتصار على الآداب الفلسطينية، لاسيما تلك التي تصنف على أنها “أدب مقاومة”، من شعر وقصص وروايات ومسرحيات، وأوسع كذلك من الفنون التمثيلية من مسرح ودراما وسينما، وكذلك الفنون التشكيلية من الرسم إلى النحت؛ ففي كل هذه الأنواع هناك تعبير عن القضية بطرق متعددة، عميقة وثرية من الناحية الفنية، أو مباشرة تنشغل بالتسجيل والتحريض والكيد للعدو. وما أُنتج في هذا الخصوص غزير لا ينقطع، ولا يخف، مع استمرار القضية ملتهبة، ما تكاد تهدأ حتى تفور من جديد.

لكن البُعد الثقافي للقضية يرسو في أعماق بعيدة، يمكن التعبير عنها بالآداب والفنون، لكن جوهرها يظل في حاجة ماسة إلى من يفتش عنه في إخلاص ودأب، ويزيح أي غبار يتراكم فوقه؛ فينجلي واضحًا أمام الآذان والعيون، وقبلها الأفهام، التي عليها أن تُدرك أن عمق القضية الفلسطيني ثقافي الطبع والتطبع.

هذا الإدراك يساعد صاحبه على أن ينفذ خلف الطبقات العلوية، أو التي تطفو على السطح؛ حيث الأحداث الصغيرة التي تقع كل يوم؛ بل كل ساعة، جراء الاحتكاك المستمر، وأغلبه هجوم عدواني من مستوطنين أو جنود للجيش الإسرائيلي، وصد ورد من قبل الفلسطينيين؛ سواء كانوا مقاومين أو حتى المواطنين العاديين الذين لا يتركون لحظة واحدة دون استفزاز.

فالبعد الثقافي موجود خلف التصرفات اليومية التفصيلية، التي تشمل ألوانًا من العنف الرمزي والمعنوي والمادي، أو حتى الحوار الذي يتم على المستوى العلوي في تفاوض السياسيين على الطاولات الباردة، أو على المستوى الأدنى في علاقات العمل والتجارة والتبادل اللفظي في الميدان الساخن، على ما فيه من هجوم بذيء أو ملاينة وتحايل، أو حتى الإيماءات والإشارات؛ بل والصمت على مضض.

وفي القيعان البعيدة ترسو الثقافة مؤسِسة ومؤثِرة ودالة طوال الوقت على ما يسري في أوصال القضية الفلسطينية؛ فقيام إسرائيل في هذا المكان بالذات، وتفضيله على أماكن أخرى كانت مقترحة أمام اليهود مثل الأرجنتين وأوغندا، إنما تم على أساس ثقافي ذي جذر ديني، تحمله نصوص قديمة، ويلهب الأخيلة بتأويلات مفرطة عن “أرض الميعاد”.

وحين يتصدى الفلسطينيون لهذه الفكرة فإنهم أيضًا يتوسلون برؤية ثقافية مضادة، تتكئ على استدعاء اللغة التي كانت سائدة في الزمن القديم، والآثار المتروكة في المكان من رسوم ونقوش وحفريات، علاوة على الطقوس التي كانت يمارسها الناس، والطعام والشراب الذي كانوا يتناولونه، والأزياء التي يرتدونها، وذلك عوضًا عن التاريخ، الذي لم يكن علمه قد قام بعد.

ومع الاستدعاء تنتعش الذاكرة؛ فتصبح هي في حد ذاتها مخزنًا ثقافيًا، ينهل منه الحاضر المعيش الكثير من الحكايات والوقائع التي أنتجتها الأخبار المتلاحقة، وتطل وجوه الشخصيات التي أسهمت في صناعة الأحداث، عبر أشكال متعددة من النضال والمقاومة، المسلحة والمدنية وحتى بالحيلة والصمت. وعلى وقع هذه الذاكرة التي تزداد امتلاءً بلا انقطاع، يحدد كثير من الفلسطينيين مواقعهم ومواضعهم الآنية.

في الوقت نفسه فإن هذا التضاد في الاستدعاء أو استعارة الماضي خلق مع الزمن هويتين متصارعتين، لكل منها مركز متماسك، يشد البقية إلى ما يؤمن به أو يعتقد فيه، لأنه سبب التماسك والاستمرار والبقاء. وقضية الهوية ثقافية بامتياز؛ سواء في المعرفة التي تنطوي عليها، أو القيم التي تخلقها، ثم التوجهات التي تطرحها، ودونها لا يمكن أن نفهم المسار الذي سلكه الصراع الفلسطيني ـالإسرائيلي.

وإلى جانب الذاكرة والهوية يأتي الإدراك الفلسطيني ليرسخ هذا البعد الثقافي؛ فلو أننا أجرينا استطلاعَ رأي حول الطريقة التي يفهم بها الفلسطينيون الصراع ضد الإسرائيليين، سنجد أن الثقافة موجودة فيه بطرق مختلفة، كامنة وظاهرة، وما بين هذين الحدين من أشكال عديدة، فأي فلسطيني سيحدثك عن الأرض والأهل والعقيدة الدينية أو الهوية الوطنية، كمحددات رئيسية لفهم للصراع الدائر؛ فإن استفضت في نقاشه حول كل هذا ستجد إفاداته تتهادى مغموسة في الثقافة.

وينطبع كل هذا على مختلف العلوم التي يدرسها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال؛ فما التاريخ سوى سجل معاناته، وما الجغرافيا سوى المكان الذي عليه أن يتشبث به، وما علم النفس سوى ملء الإرادة بالاستجابة التي تكافئ التحديات، وما الاجتماع سوى الناس الذين يرزحون تحت احتلال يضغط عليهم بقسوة لكنهم لا يستسلمون، وما الاقتصاد سوى إدارة العيش البسيط بما يجعل الناس قادرين على التحمل، والاستمرار في مخيماتهم وبلداتهم ومدنهم.

أما العلوم السياسية فهي بالنسبة لهم خادمة للقضية، بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، وليس شيئًا غير ذلك. ولا يدور علم القانون إلا عن الحقوق المهضومة للشعب الفلسطيني، والواجبات التي على الاحتلال أن يقوم بها. وحتى النقد الأدبي لا يخلو من استحضار القضية بشكل دائم؛ في ظل استعمال السياقات العامة في التفسير والتأويل.

ولا تبتعد العلوم الطبيعية من هندسة وكيمياء وفيزياء عن خدمة مشروع المقاومة، كما دلت على ذلك الحرب الأخيرة، التي رأى فيها العالم كله كيف وظفت فصائل المقاومة هذا العلم في خدمة قدرتها على حفر الأنفاق، وصناعة السلاح؛ فيما يبقى علم الطب أيضًا حاضرًا ليمنع زيادة نسبة الوفيات المبكرة للأطفال، لأنهم المقاومون في المستقبل، وإطالة عمر العجائز حاملي الحكايات التي تنتقل من جيل إلى جيل.

إن كل هذا يفرض على كل من يقوم بمقاربة للقضية الفلسطينية ألا يُهمل البعد الثقافي في نظرته أو وصفه أو تحليله، لأن الثقافة ثاوية تحت كل شيء، وسارية في كل شيء، وستحضر بشدة في الطريق إلى حل المعضلة في النهاية.

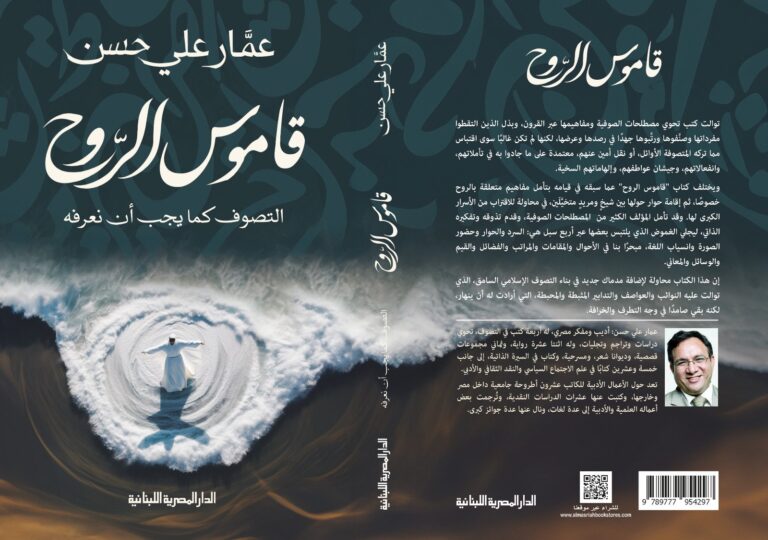

نشرت مؤخرًا مٌؤَلَفك “قاموس الروح.. التصوف الذي يجب أن نعرفه”، وهنا نسألكم ما الذي يجب أن نعرفه كأولوية عن التصوف؟ وهل بات التصوف رقمًا هامًا لدى الفرد في معادلة ازدحام وتيه الإنسان في الحياة اليومية وعصور التكنولوجيا التي قطعت صلة الإنسان بماضيه وحاضره؟

هذا الكتاب أتى بعد أن ألفت ثلاثة كتب في التصوف، الأول درس الطرق الصوفية من زاوية سياسية، تحديدًا “التنشئة السياسية للطرق الصوفية في مصر”، ومقارنتها بغيرها في العالم، من زاوية مسار التحديث وثقافة الديمقراطية، أي القيم السياسية التي تنتجها هذه الطرق كنوع من الاجتماع الديني. والكتاب الثاني كان عن أعلام التصوف، وصدر بعنوان “فرسان العشق الإلهي”، ودرست فيه أربعة وأربعين من أعلام التصوف بمختلف تجلياته الروحية والفلسفية والمذهبية والاجتماعية. إنه تراجم لهذه الشخصيات المتنوعة في مقاربتها للتجربة الصوفية، يحوي أفكارها ومقولاتها وأذواقها وتجلياتها، والسياق الاجتماعي السياسي المحيط بها، والجدل الفكري الذي دار حولها. أما الثالث فكان عبارة عن ثلاثة وثلاثين مقامًا صوفيًا، وصدر بعنوان “مقام الشوق”، وفيه حاولت أن أقرب التصوف كتجربة دينية من احتياجات الناس، وأرى في بعض القيم التي يتحلى به أناس يعيشون بيننا نوعًا من التصوف، مثل الكد والعمل والزهد والتجرد والإيمان العميق.

في قاموس الروح حاولت الاقتراب من الأسرار الكبرى للتصوف، التي أنتجت الكثير من الاصطلاحات؛ فأتذوقها وأتأملها، وأنغمس فيها انغماسًا عميقًا، وعلى قدر الاستطاعة، ولذا فإن كانت المفردات الواردة هنا متداولة في كتب المتصوفة؛ فإنني اعتمدت على ما أنعم به الله عليّ؛ فهو سبحانه صاحب العلم المطلق؛ فانعكس على تذوقي وتفكيري الخاص وتأملي الذاتي في المعاني والمفاهيم والمصطلحات التي نطق بها المتصوفة، لأخفف الغموض الذي يلتبس بعضه من خلال أربعة سبل هي: السرد والحوار وحضور الصورة وانسياب اللغة أو تدفق التعبير.

إن هذا الكتاب تجربة خاصة على ضفاف التصوف، حتى وإن جاء من يرى أنها تقع في قلبه؛ فالتصوف بحر لا شطآن له، ومهما سبحنا فيه؛ فلن نبلغ شاطئه الآخر، حتى وإن امتلكنا غاية المهارة في السباحة، وغاية المعرفة بأحوال البحر وشؤونه وشجونه.

إنها محاولة قد تضاف إلى تلك التي تركها لنا السابقون، ومن حقنا أن نحاول كما حاولوا، وأن نكون مثلهم حين أدركوا أنهم مهما بلغوا من الإفهام والإحكام؛ فإن كل هذا كان مجرد تجارب ذاتية، لا تغلق الباب أبدًا أمام الآخرين ليجربوا، لعلهم يفلحون في إضافة مدماك جديد في بناء التصوف الإسلامي السامق، الذي توالت عليه النوائب والعواصف والتدابير المغايرة، التي أرادت له أن ينقض، لكنه بقي صامدًا في وجه الزمن.

في هذا القاموس، نبحر دون بلوغ أي شاطئ، ونحن نتذوق الأحوال والمقامات والمراتب والفضائل والقيم والوسائل والمعاني، ونسبر أغوار الزمان والمكان على قدر التذوق والاجتهاد والجهد؛ فتظهر لنا مفردات إن كان لها تعريف في قواميس اللغة، أو معاجم العلوم الإنسانية، أيا كانت؛ فإنها تأخذ مع التصوف، ولدى المتصوفة، معاني أخرى؛ فريدة في نوعها، متفردة في تركيبها.

ولم أشأ أن آتي في كتابي هذا على كل مصطلحات التصوف ومفرداته، إنما اخترت منها ما يدرج تحت العنوان الذي اتخذه الكتاب، وهو “قاموس الروح”؛ فعكفت على تذوق كل ما يمس الروح من كلمات صوفية راسخة، ورتبتها أبجديًا، من الألف إلى الياء، محاولا تقريبها إلى الأذهان كما قلت؛ سواء من خلال السرد أو الحوار، وكل منهما سبيل عفي لتحقيق مثل هذا الغرض الضروري.

يقوم “قاموس الروح” على تأمل كل مفردة، ثم إقامة حوار حولها بين شيخ ومريد متخيلين، هو كتاب مختلف عن كل كتبي السابقة؛ سواء في التصوف أو غيره، كما سنرى ونعرف حين نقرأه، أو بمعنى أدق، حين نشارك كاتبه التذوق أو التأمل أو محاولة الاقتراب.

وأقول في هذا المضمار إن العالم -ونحن أوله- لم يكن في مسيس الحاجة إلى التصوف، بشتى صوره ودروبه التي عرفتها الأديان جميعًا، أكثر من أيامنا تلك؛ حيث بلغ الظمأ الروحي أشده، ووصل التردي الأخلاقي مداه، وانطمر الوجدان تحت الاتكاء المفرط على البرهان المبني على العقل والنقل والتجربة، وزاد تشيؤ الإنسان إلى درجة غير مسبوقة، مع توحش الرأسمالية، وانتشار ثقافة السوق، واحتدام الصراع حول المنافع والمكاسب المادية والنفوذ والجاه والمناصب، وتحول التدين إلى مجرد طقوس وأفعال مادية بحتة تؤدى بطريقة آلية لا ورع فيها ولا خشوع ولا تبصر أو تدبر، وانجذب من كان عليهم أن يرعوا الأخلاق الحميدة والفضائل إلى السلطان، وراحوا يتخففون من الأحمال العقدية والدعوية والتربوية، وتحول أغلبهم من دعاة للدين إلى فتنة في الدين، علاوة على هذا أخفقت كل جولات الحوار سواء على خلفية الدين أو الثقافة أو الحضارة، لأن الجميع يكتفي بالنظر تحت أقدامه.

لقد انجرت الأديان إلى حلبة الصراعات السياسية منذ زمن بعيد، لكن هذا الانجرار تعمق في العقود الأخيرة بعد أن كان كثيرون قد ظنوا أن الفصل بين الدين والسلطة بات أمرًا لا يحتاج إلى جدل لكل من يروم المدنية والتحديث، ويغار على عقيدته من أن تستعمل أداة في تصفية خصومات دنيوية وصراعات رخيصة على كراسي الحكم والتحكم. فدراسات عدة انتهت إلى القول بأن الدين بات عنصرًا أساسيًا في الصراع الدولي لا سيما بعد أن غربت شمس الاتحاد السوفيتي، وهناك نظم سياسية ما تزال متمسكة بـتحويل الدين إلى أيديولوجيا وجعل رجاله لهم سلطان على ما عداهم، ومؤسسات دينية راحت تمارس ضغوطًا على القرار السياسي حتى في أنصع الديمقراطيات، وبعض الساسة يستخدم إشارات وتعبيرات دينية كمساحيق تجميل تخفي قبحه، وتخدع من ينصتون إليه ويرونه.

على الجانب الآخر هناك من ظن أن بوسعه أن يحبس الدين بين جدران المساجد والكنائس والمعابد، ويرتب معيشة الدنيا على قيم وأفكار وتصورات ومعان مغايرة، أنتجتها الحكمة الإنسانية الخالصة، وفرضها التطور المادي الناجم عن التفاعل الخلاق بين البشر والطبيعة عبر التاريخ الطويل. ولم ينعم أصحاب هذا الاتجاه بما للدين من دور لا غني عنه في بناء المجتمع.

فبين هذين النقيضين يسرى التصوف كالنسيم العليل الذي يزيح أمامه غبار التكالب على مغانم الدنيا، أو النور الذي ينبثق فيبدد الظلام الحالك الذي يجثم على النفوس والأبدان. لكنه أي تصوف؟ هل هو الدروشة التي تجعل أصحابها يهيمون على وجوههم فوق الدروب والشوارع؟ أم الطرق الصوفية التي يخلط أغلبها الدين بالفلكلور والبذل بالنفع؟ أم هو الانقطاع عن الناس في صوامع أو زوايا بذهن منصرف إلى التأمل في الملكوت الأعلى، ولسان يلهج بالتسابيح؟

في الحقيقة؛ إن ما نقصده هنا باستدعاء التصوف لإنقاذ البشرية مما آلت إليه، ليس سوى استدعاء للإيمان العميق الرائق الذي يروي ظمأ الروح، وينير ظلمات النفس، ويطلق طاقة الخير لدى الإنسان؛ فيلمسها من حوله في أفعاله وأقواله. وهنا يبدو التصوف مرادفًا للإيمان الخالص، الذي يذهب إلى اللباب ولا يقف عند القشور، وينفذ إلى الجوهر متخففًا من المظاهر الجوفاء، ويميل إلى صحبة الأولياء تاركًا الأدعياء.

ومثل هذا التصوف يقوم على أركان محددة، نستقيها مما تركه لنا كبار المتصوفة والرهبان من أحوال ومقامات وأذواق ومواجيد. ويمكن ذكر هذه الأركان على النحو التالي:

- إن الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو قوة متسامية وكونية في آن، يمكن لنا أن نشعر بها وندرك جلالها وجمالها إن جاهدنا الشهوات وانتصرنا على نقائصنا. والله يحبنا لأننا خلقه، ويجب علينا أن نحبه لأنه واجدنا، ورحمته وغفرانه وسعا كل شيء وكل أحد، ولا يجوز لنا أن نصادر على مشيئته بفرض دينه على خلقه أو إعطاء أنفسنا حق محاسبتهم في الدنيا، وتقرير مصائرهم في الآخرة.

- إن الكون أوسع بكثير مما نتصور، وعلى الإنسان أن يتواضع على قدر استطاعته؛ فهو لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولاً، ولذا فعليه أن يؤمن بأنه في حاجة دائمة إلى رعاية الله وتعاون البشر.

- إن الإخوة الإنسانية أصل، ويجب ألا يتصارع البشر أو يتنازعوا زينة الحياة الدنيا؛ بل تربط بينهم المحبة والتراحم والتكافل والتسامح، وهي القيم النبيلة والعميقة التي تسعى الأديان إلى ترسيخها، وتنشغل برعايتها دومًا.

- يعزف التصوف على وتر إنساني مشترك؛ بل متوحد، وهو المشاعر، التي تتوزع بين الحب والكره، والخير والشر، ويتشابه الناس ويتطابقون في هذا، ويتواشجون في رباط متين؛ فعاطفة الحب مثلاً لا تختلف عند رجل أبيض عن الأسمر، وعند الأصفر عن الأحمر. ويشهد تراث الإنسانية على أن ما كان بين قيس وليلى لا يختلف أبدًا عما بين روميو وجولييت، وانجذاب الإنسان إلى حب الله، الذي هو جوهر التصوف، يعد طاقة أوسع وأعمق وأسمى من عاطفة بين رجل وامرأة، لكنها مثلها تتطابق من حال إنسان إلى إنسان، وتتوحد عند الأولياء والقديسين وغيرهم من المنشغلين بالوصول إلى الحقيقة السرمدية، بعد أن تنبو عن الاختلافات الفقهية واللاهوتية المشبعة بالتفاصيل والإجراءات والطقوس، التي فرقت بين أديان سماوية أصلها واحد ومنبعها وحيد.

- إن الإنسان في حاجة ماسة إلى الكثير من أركان التصوف؛ فالزهد ثروة، إذ يجعل الزاهد مترفعًا عن الدنايا ويقيم ظهره ويقويه في وجه كل من يسعى إلى استعباده بالمال أو المنصب والجاه، والمحبة واجبة حيال الله والبشر والأشياء، ليس حب التملك الغارق في أنانية مفرطة؛ بل الحب المفضي إلى الإيثار والمفعم بالغبطة والامتنان والسعادة. والحدس نعمة يمنحها الله إلى عباده على قدر محبته لهم؛ إذ يتجاوزون بها حدود المحسوس، وينعمون بالإلهام الذي يدركون به على نحو أفضل ما يجري، ويمتلكون القدرة على تلمس التباشير وحيازة النبوءة.

وبوسع التصوف أيضًا ا أن يساهم بصيغة عميقة وخلاقة في إنهاء الفشل المتكرر للحوار الدائر بين الأديان، أو بمعنى أدق بين أتباع الأديان، والذي طالما اصطدم بتمترس كل طرف خلف معتقداته، ومحاولة إثبات أن الآخرين على باطل، أو الدخول إلى دائرة الحوار بهدف إقناع الآخر بتغيير معتقده، أو إثارة الشكوك والظنون في رأسه وقلبه حول هذا المعتقد، أو انتهاز هذه الدوائر الحوارية فرصة للدفاع عن الدين، ورد “الشبهات والأباطيل” عنه في ظل النظر إلى الآخرين على أنهم حاقدون متربصون.

فالتصوف يمتلك القدرة على الخروج من هذه الدائرة المفرغة، ودفع الأمور قدمًا، لأن جوهره وبنيته وأفكاره وتاريخه يحمل سمات تساعد على هذا، ومنها:

- يمتلك التصوف ميراثا لغويًا عميقا وجزلاً، ينبو غالبًا عن التفاصيل، ويرتفع فوق السياق الاجتماعي الذي أُنتج فيه، متجاوزًا الزمان والمكان، بما يجعله قابلاً للقراءة والتذوق والتفاعل معه من المختلفين في الثقافات والأديان. كما يبدو التصوف أكثر رحابة أمام الدراسات الحديثة في فروع مختلفة من الإنسانيات، سواء بالنسبة للجوانب المجردة والنظرية، أو من خلال الممارسات والتطبيقات. فثراء التصوف على مستوى الشكل والمضمون، والمحسوس والحدسي، أو البرهان والعرفان، يفتح الباب على مصراعيه أمام الدارسين؛ في اللغة والأدب والفتون والفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي وعلم النفس والسياسة والتاريخ وغيرها. وهذه مسألة ماثلة للأذهان وواضحة للعيان نضع أيدينا عليها إن طالعنا “ببليوجرافيا” التصوف والصوفية والمتصوفة؛ في لغات عدة.

- يقوم التصوف على تجربة روحية خالصة، لا تقف عند الاختلافات التي تفرضها شرائع الأديان؛ بل تتجاوزها إلى البحث عن الحقيقة، دون أن يعني ذلك التنصل من فروض وأحكام تلك الشرائع، لكنها لا تنظر إليها بوصفها نهاية المطاف من الدين والتدين؛ بل هي مجرد وسائل لاستلهام الينابيع البعيدة للإيمان.

- ينطلق التصوف من الإلهي إلي الإنساني، ولا يلزم نفسه بالإغراق في التفاصيل والإجراءات التي يحفل بها الفقه واللاهوت والتقاليد والتدوينات الظاهرية لسير الأنبياء والصحابة والتابعين في الإسلام، والحواريين والقديسين في المسيحية، والأحبار والكهنة في اليهودية. فمثل هذا هو ما فرق بين أتباع الأديان رغم وحدة أصلها ومنبعها، وفتح بابًا واسعًا لطغيان البشري على الإلهي، والتقول على الوحي، ونسب إليه ما ليس منه ولا فيه ولا عنه. ومن ثم لا يملك غير التصوف قدرة على تقريب المختلفين في العقائد والمذاهب.

- ينطوي التصوف على العديد من القيم العليا النبيلة التي يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان، مثل المحبة والتسامح والرضاء، وهي تصلح أن تكون أحجارًا قوية لبناء جسر متين بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات.

ذكرت منذ شهر في أحد تصريحاتك أن السُلطة في بلادنا كلما أخفقت تجاربها استمرت؛ فيا تُرى ما الأسباب الكامنة وراء هذه المعضلة؟

للأسف الشديد، إن السلطة في بلادنا جعلت من الاستمرار في الحكم هو استراتيجيتها الوحيدة، ولهذا لا تلتفت إلى الفشل أو الإخفاق في السياسات العامة، وفي ممارسة الدور الإقليمي والدولي المعتاد لمصر، طالما أنها قابضة على زمام الأمر، حتى لو كان هذا عنوة، وعبر العنف الرمزي واللفظي والمادي.

في رأيك، لماذا يُهاجم مفكرون أمثال طه حسين بين حينٍ والآخر من قبل المثقفين قبل العامة؟ وقد تحدثت في الآونة الأخيرة -كرد على هذه الهجمات- بأن الدفاع عن طه حسين ليس من باب أن السابقين أفضل من اللاحقين، وإنما من باب اكتمال عميد الأدب العربي باتساق الفعل مع القول، هل يمكن لكم توضيح ذلك؟

الدفاع عن طه حسين في وجه السخف الذي سمعناه في الآونة الأخيرة، لا يجب أن يكون من باب أن السابقين أفضل بالضرورة من اللاحقين؛ فهذا تفكير متسلف، لا يختلف عما يؤمن به أصحاب التصورات السياسية الدينية المغلقة، إنما من باب اكتمال عميد الأدب العربي، باتساق الفعل مع القول، ومحاربته جمود الرؤية قدر محاربته للفقر والاستبداد والاستعباد، وتحركه في الواقع بما ينفع الناس، وإخلاصه الشديد للشرق، تاريخًا وحضارة وإنتاجًا معرفيًا، وهو ما أثبته في كتابي عنه “بصيرة حاضرة.. طه حسين من ست زوايا” من خلال تحليل كلماته في مؤتمرات المستشرقين التي كان يدافع فيها عن الحضارات الشرقية، ويرفض استغلال العلم والمعرفة في خدمة الاستعمار.

طه حسين في أيامه كان يعاني من عدم اعتراف بعض مجايليه به، وتمرد بعض الشباب عليه، وكل هؤلاء كانوا يُنقصون من قدره، وهو شكا من ذلك في كتابه “خصام ونقد”. كان عميد الأدب العربي يعرف أن “المعاصرة حجاب”؛ فأبناء الجيل والزمن لا يمكنهم الإقرار لأحد بالتفوق عليهم، أو بأنه صار أغزر منهم علمًا وإنتاجًا، وأعلى مكانة، وأذيع صيتًا، لأن هذا معناه أن يعترفوا أمام أنفسهم بأنهم الأضعف تعبيرًا، والأقل تأثيرًا، والأقصر بقاءً، لكن كثيرين ممن أنقصوا من قدر العميد وهو على قيد الحياة، غيرة أو حقدًا أو حسدًا، صاروا الآن صغارًا بالقياس إليه، وعابرين مقارنة بمعجزته وأسطورته الراسخة، واتساق قوله مع فعله.

لهذا أعجب من أن يقارن نفسه بطه حسين، كاتب أو باحث يرهن قلمه ويبيعه لمن يشتريه، أو يغازل المشروع الاستعماري الغربي لينال جائزة، أو يجاري مستبدًا أو لا يجرؤ أصلاً على نقده؛ بل ينتفع منه، ويتنكر لأشواق أهله إلى العدالة والحرية، وفي الوقت الذي يتجرأ فيه على الله سبحانه يعجز عن نقد شرطي مرور في بلده.

نعم في الأيام الحالية تضاعفت المعارف وتطورت مناهج البحث والدرس كثير؟ا عما كانت عليه أيام طه حسين، وخُلقت أسئلة جديدة لواقعنا تحتاج إلى إجابات مناسبة لها، لكن ما زال نص طه حسين وعطاؤه المتعدد في الأدب وألوان من العلوم الإنسانية، قابلاً للاستعادة والإفادة، وليس هذا بغريب على رجل كان يؤمن بأن “القديم جديد ما دام نافعًا”، وكان يعطي تلاميذه حق الإضافة، وترميم ما نقص في مشروعه العظيم.

والشيء الأخير هو أن هذه الزمرة ليست منصفة، ولا يمكن لأي منها أن يحوز ولو النذر اليسير من إنصاف طه حسين واستقلال رأيه وقراره، يكفيه هذه العبارة في كتابه “من بعيد” التي قال فيها: قتل المسلمون علماء واضطهدوا علماء، وقتل المسيحيون علماء واضطهدوا علماء، وقتل اليهود علماء واضطهدوا علماء، والحق أقول إن المسلمين قتلوا واضطهدوا علماء فرادى، بينما كان القتل في تاريخ المسيحيين واليهود للعلماء واضطهادهم جماعيًا، وبينما لم يخاصم الإسلام العلم، خاصمته المسيحية واليهودية”. كان العميد يشير هنا إلى ما جرى لعلماء مصر القديمة، على يد مسيحيين متعصبين.

طه حسين الذي كان في أول الناقدين لكثير من التصورات الجامدة في تاريخ المسلمين، كان يعرف في إطار المقارنة، أن يفرق بين هذا وذاك، وهنا وهناك، بينما أغلب المتمسحين به الآن باسم “التنوير” مدفوعون في اتجاه واحد، ولا يقفون للمقارنة، لأن من يوجه ويدفع أو يمول، لا يعنيه العلم ولا المعرفة ولا التنوير، إنما خدمة مشروع سياسي ظاهر. وبينما كان طه حسين يرى التنوير في إعلاء العقل وإطلاق التفكير العلمي البرهاني؛ فإن هؤلاء المتمسحين بالعميد هم سلفيون مغايرون، لأنهم مصرون على الطريقة الفاشلة التي تقوم على مواجهة الرواية الدينية التي يرفضونها برواية أخرى يقبلونها، دون أن تكون روايتهم بالضرورة أكثر حجية.

تتحدث دائمًا عن التعصب بكافة أشكاله، وذكرت مؤخرًا أن التعصب الكروي أخطر من التعصب للعقائد والأفكار، هل يمكن اختزال ذلك المشهد في ضوء تعصب الشعوب العربية لكرة القدم، والتي أدت إلى عدة تأثيرات ثقافية في المنطقة العربية؟

من خلال ما سمعت ورأيت، أقول مطمئنًا إلى حد كبير، إن التعصب لكرة القدم في بلادنا، أكثر حدة من التعصب للعقائد والأفكار والصلة الاجتماعية، ففي الثلاثة الأخيرة، يمكن للشخص أن يدافع عنها بقوة في العلن وأمام الناس؛ فإن اختلى إلى نفسه فكر فيما سمعه من غيره؛ فيعيد تلقيح وتنقيح رؤيته أو تطويرها أو تهذيبها، وقد يصل أحيانًا إلى تغييرها كلية. أما متعصبو كرة القدم؛ فهم حين يختلون بأنفسهم لا يفكرون إلا في الإصرار على كل شيء وتبريره، وإن خالف العقل والمنطق، ثم يواصلون طحن الحنق الأعمى.

هذا النوع من التعصب هو في خاتمة المطاف جزء من التعصب العام لأشياء وأفكار كثيرة في مجتمعاتنا. والتعصب يفقد الإنسان القدرة على التفكير السليم، أو مراجعة الأخطاء، ويكلف الجماعة الوطنية الكثير من الوقت والجهد في الدفاع عن الخطأ؛ بل والخطيئة، بدلاً من التفكير في البحث عن حلول للمشكلات، المطروحة الآن في واقعنا، أو التي سترد عليه مستقبلاً.