تواجد غرف الموت المملّح؛ حيث تُكدّس الجثث للحفاظ عليها في غياب حتى أبسط أشكال الاحترام الإنساني، في صيدنايا لم يكن القمع يفرّق بين فئة وأخرى، كانت الاعتقالات عشوائية تستهدف كل من يُشك فيه؛ في تجسيد واضح لسياسات الإبادة النفسية والجسدية؛ سواء أكان الأطفال أو النساء، حضرت أساليب التعذيب الشيطانية، مشانق تعمل بلا توقف، حفر ضيقة يُجبر المعتقلون على الوقوف فيها لأيام غير معروف عددها، ومكابس تسحق الجثث، وكأن النظام قرر أن يتحوّل السجن إلى مصنع للموت، مثل هذه التفاصيل تجعلنا نعيد التفكير في معنى السجن نفسه، في صيدنايا، لم يكن السجن مجرد مكان للحدّ من الحرية؛ بل كان فضاءً مُعسكَرًا لإعادة تشكيل الإنسان وإلغائه كليًا

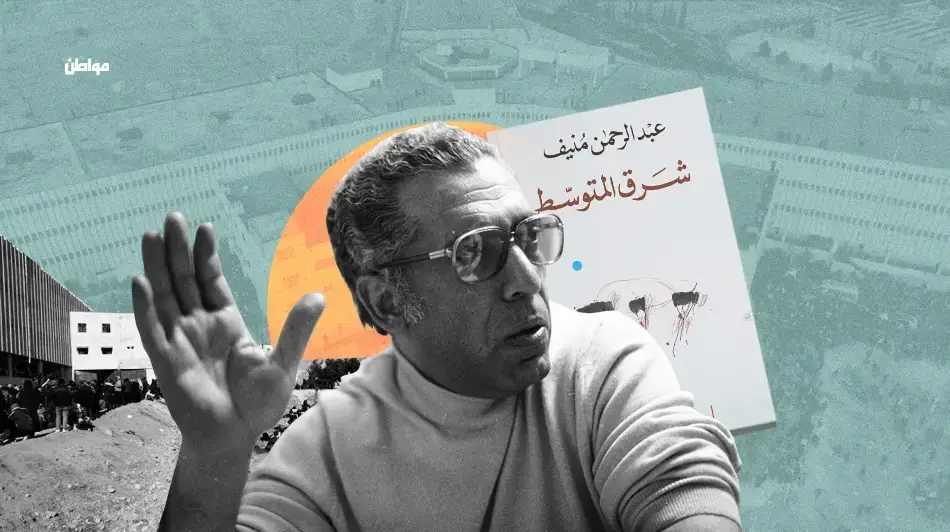

شرق المتوسط: السجن كاستعارة للقمع العربي

قدّم عبد الرحمن منيف في روايته الشهيرة “شرق المتوسط”، السجن كاستعارة كبرى للقمع الذي يتجاوز حدود الزنازين ليشمل مجتمعات بأكملها. شخصية رجب إسماعيل في الرواية ليست فقط ضحية نظام سياسي؛ بل رمزًا لإنسان عربي يحاول النجاة في مواجهة نظام يحكم بالخوف والترهيب، تُظهر الرواية كيف يتحوّل السجن إلى نقطة التقاء بين القهر الجسدي والنفسي. رجب، بعد خروجه من السجن يجد نفسه عاجزًا عن العيش بحرية، كما لو أن الزنزانة قد امتدت إلى داخله، يلقي هذا التوصيف الضوء على أثر السجن الذي لا يزول بالإفراج؛ بل يظل محفورًا في الروح والجسد، لكن ما قدمه “منيف” كعمل أدبي يبدو أقل قسوة مما حدث في سجن صيدنايا؛ حيث امتزج الواقع بالخيال في مستويات من القمع يصعب على أي قلم أن يصورها كاملة.

إنّ سقوط نظام بشار الأسد وتحرير سجناء صيدنايا يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى؛ مثل كيف يمكن للإنسان أن يتعافى من تجربة كهذه؟ كيف يمكن لمجتمع بأسره أن يعيد بناء نفسه بعد أن عاش هذا المستوى من الرعب؟

بين الأدب والواقع: أيهما أكثر وحشية؟

نعيش مع رجب إسماعيل بطل الرواية، أهوال التعذيب والقمع داخل الزنازين، لكن الأحداث -رغم قوتها- تأتي في سياق رمزي يحمل بُعدًا فلسفيًا عن الحرية والنضال، أما في صيدنايا؛ فالأمر يختلف. القمع في ظل نظام الأسد كان بلا رمزية؛ بل كان وحشيًا صرفًا، لم يكن التعذيب أداة للإخضاع فحسب؛ بل وسيلة لإبادة الروح قبل الجسد، والزنازين لم تكن مجرد أماكن للاحتجاز؛ بل مختبرات لإذلال الإنسان وتجريده من أي معنى، كل ذلك يجعل صيدنايا يتجاوز أي عمل أدبي، هو انعدام أي أفق للأمل في “شرق المتوسط”، بقي الأمل مشتعلًا رغم القمع، لكن في صيدنايا، كان الموت والدمار هما السائدين، مع تحوّل المعتقلين إلى أرقام في آلة النظام.

الحرية: صدمة ما بعد الجحيم

تحرير سجن صيدنايا بعد سقوط النظام السوري كان لحظة مكثفة، لكنها لم تحمل معها الاحتفال المتوقع. بدلًا من ذلك، كانت لحظة صدمة جماعية، لم يخرج المعتقلون الذين خرجوا من الزنازين بكامل إنسانيتهم؛ بل كانوا كأنصاف أشخاص، مثقلين بذكريات الألم والموت، الكثير منهم لم يستطع تصديق أنه خرج فعليًا، وكأن السجن أصبح جزءًا لا ينفصل عنهم.

يشبه هذا الواقع -إلى حد كبير- ما حدث مع رجب إسماعيل، الذي لم يستطع التأقلم مع الحرية بعد السجن، لكن الفرق الجوهري هنا هو أن الناجين من صيدنايا لم يخرجوا بأرواحهم فقط؛ بل خرجوا بشهادات مروعة تعكس انحدار الإنسانية إلى الحضيض.

الوحشية كصدمة للمجتمع

ما جرى في صيدنايا لم يكن مجرد مأساة فردية؛ بل كان صدمة للمجتمع بأسره، الصور والشهادات التي خرجت من السجن كانت كافية لكسر أي أوهام عن طبيعة نظام الأسد. المجتمع السوري، والعالمي أيضًا، وجد نفسه أمام مستوى غير مسبوق من القمع والوحشية، الوحشية التي ظهرت في صيدنايا جعلت الجميع يعيد التفكير في معنى القمع، وفي مدى استعداد الأنظمة الشمولية لتدمير كل ما هو إنساني، صيدنايا جعلتنا نرى الوحشية عارية دون زخرفة، ودون أي محاولة للتبرير أو التفلسف.

بين الماضي والمستقبل: ماذا بعد تحرير صيدنايا؟

إنّ سقوط نظام بشار الأسد وتحرير سجناء صيدنايا يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى؛ مثل كيف يمكن للإنسان أن يتعافى من تجربة كهذه؟ كيف يمكن لمجتمع بأسره أن يعيد بناء نفسه بعد أن عاش هذا المستوى من الرعب؟ وكيف يمكن للحرية أن تُستعاد بعد أن دُفعت أثمان باهظة مقابلها؟ في رواية المنيف، كان الحل دائمًا مرتبطًا بفكرة النضال المستمر، بأن الحرية تحتاج إلى تضحية، لكن الناجين من صيدنايا يواجهون سؤالًا أصعب: ماذا عن أولئك الذين لم يبقَ لهم شيء ليضحوا به؟

سجن صيدنايا لم يكن مجرد مكان؛ بل كان اختبارًا حقيقيًا للإنسانية بأكملها، اختبارًا فشلنا فيه جميعًا، ويبقى الأمل الوحيد أن نعيدَ البناء من تحت الأنقاض، وأن نعمل على ألّا يتحول أيّ مكان في العالم إلى صيدنايا جديدة.

القمع كجرح مفتوح

إذا كانت الرواية قد قدّمت القمع كسؤال أدبي وفلسفي؛ فإنّ صيدنايا يقدم القمع كجرح مفتوح في جسد الإنسانية، كلاهما يعكس حقيقة واحدة: الحرية ليست مجرد حق؛ بل معركة مستمرة ضد أنظمة ترفض الاعتراف بالإنسان كقيمة، سيبقى تحرير سجن صيدنايا لحظة تاريخية، لكنها أيضًا دعوة للتأمل: كيف نمنع تكرار هذا الجحيم؟ وكيف نحافظ على إنسانيتنا في وجه الأنظمة التي تسعى لإلغائها؟ وفي النهاية، الأدب والواقع يتقاطعان، لكنّ الواقع دائمًا ما يفرض حقائقه بطريقة تفوق التصور، صيدنايا هو الشاهد على ذلك؛ مأساة لا يمكن نسيانها، وجرس إنذار بأن الحرية لا تُمنح؛ بل تُنتزع بثمن غالٍ لا يستطيع الجميع تحمله.

ختامًا: لإنسانية أصبحت في مواجهة العجز

لا يمكن أن تُروى مأساة صيدنايا دون أن تترك أثرًا عميقًا في النفس؛ فكيف يمكن لعقل الإنسان أن يستوعب مشاهد المعتقلين الذين خرجوا بأجساد منهكة وأرواح مثقلة، وجوههم شاحبة وأعينهم غارقة في الفراغ؟ كيف يمكن أن نفهم الجنون الذي أصاب البعض منهم، ممن لم يحتملوا ثقلَ ما عايشوه؟

أشعر حقيقةً بالعجز والقهر أمام صور الذين خرجوا من صيدنايا، وكأن السجن لم يترك فيهم شيئًا سوى الأصداء الباهتة لصرخاتهم التي لم يسمعها أحد، أتأمل في عقولهم التي انهارت تحتَ وطأة التعذيب والجوع، وأفكرُ فيمن فقدوا الإحساس بالزمن، أو من لا يصدقون أنّهم أحرار، لأنّ السجن استوطن أرواحهم.

ليس من السهل أن تقفَ أمام هذه المأساة وأنت تحاول إيجاد معنى لها، تشعر وكأنّ كلّ الكلمات التي يمكن أن تُقال عاجزة عن احتواء القهر والظلم، تلاحقك التساؤلات: كيف يمكننا أن ننقذ من تبقى؟ كيف نعيدُ لأولئك الذين خرجوا جزءًا مما فقدوه؟

في مواجهة هذه الكارثة، يبدو كل شيء صغيرًا، وكل جهد ناقصًا، لكن يبقى الأمل في أن تكون شهادات الناجين جرسًا يدقّ في ضمير العالم أجمع، وصدى يذكّر الجميع بأنّ الإنسانية يمكن أن تنهار إذا سكتنا، وبأنّ الصمت هو الشريك الأكبر في كل هذه المآسي.

سجن صيدنايا لم يكن مجرد مكان؛ بل كان اختبارًا حقيقيًا للإنسانية بأكملها، اختبارًا فشلنا فيه جميعًا، ويبقى الأمل الوحيد أن نعيدَ البناء من تحت الأنقاض، وأن نعمل على ألّا يتحول أيّ مكان في العالم إلى صيدنايا جديدة.

- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.