“في كل مرة أسمع فيها صوت سيارة تحت منزلي، أشعر أنها أتت لتعتقلني”، هكذا يقول سامي (47 عامًا)، معتقل سياسي سابق في السجون السورية، وهكذا حين يؤثر القمع السياسي بشكل كبير على الحالة النفسية والعقلية للأفراد، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة الضيق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وتشمل التأثيرات العاطفية الشعور بالعجز، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشاعر السلبية وتثبيط السعي لتحقيق الهدف.

كما يعطل القمع السياسي الأنظمة الاجتماعية، مما يعقد عملية التعافي والمرونة داخل المجتمعات المتضررة، ويسلط التفاعل بين القمع والصحة العقلية الضوء على العواقب العميقة للحكم الاستبدادي على رفاهة المجتمع.

ويفكك د. تيسير حسون، استشاري الطب النفسي في حديثه لـ”مواطن”، المشاعر السائدة في أوقات القمع والتغيير السياسي: “ثمة عاملان أو شعوران أساسيان يدفعان سلوك البشر وخاصة في اللحظات الحاسمة؛ سواء أكان على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات والمجتمعات: الخوف والأمل. عندما يسود الطغيان والقمع يحضر الخوف إلى الواجهة ويتراجع الأمل، وعندما يأتي التغيير يتراجع الخوف ويطغى الأمل”.

يحلل الدكتور تيسير حسون سيكولوجية القمع والقامع؛ "شخص بارانويد أو نرجسي أو سيكوباتي في أسرة، حتمًا سيدمرها ويسمم حياتها. ماذا لو كان ذلك الشخص رئيسًا ولأكثر من نصف قرن في بلد تغيب فيه السياسة كليا؟".

القليل من القمع.. مفيد!

رغم أنّ القمع سيء ويخرب البلدان والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يقترح جور (1970) أن “الحرمان النسبي” أو “القمع النسبي” يزيد من شدة السخط ويؤدي إلى الغضب والعنف في المجتمعات. وفي نهج الحرمان النسبي، يُفترض أن القمع -من ناحية- رادع عند النظر إليه كمصدر للخوف. ومن ناحية أخرى، يُفترض أنه عامل تصعيد، لأنه قد يثير الغضب عندما يُنظر إليه على أنه حرمان غير عادل.

وبالتالي؛ فإن تأثير القمع مشروط بتوازن الخوف والغضب الناتج عن القمع (المُتصوّر)، ليكون الاستنتاج أن القمع المتصور يزيد من المشاركة السياسية، لأنه يزيد من الحرمان النسبي ويرفع بدوره الغضب إلى حد معين. مع التأكيد على أنّ القمع الشديد ينشر المزيد من الخوف، وبالتالي يردع الناس عن المشاركة في الحياة السياسية.

وقد أوضح جاسبر أنّ القمع عزز الشعور باللحمة الاجتماعية وجعله مجتمعًا واحدًا تحت التهديد، وأثار التضامن العاطفي ودمج الهويات الجماعية والحركية، بسبب تشابك المشاعر العاطفية مع هوية المجموعة.

آثار القمع على غير المقموعين

ولا تقتصر الآثار النفسية للقمع السياسي على المقموعين؛ إذ تتعداه إلى بقية أفراد المجتمع، ونلحظ ذلك في تجربة باسكال؛ إذ تقول لـ”مواطن”: “مررتُ قرب مركز للتعذيب من أيام الاحتلال السوري في لبنان من بعيد، شعرتُ وكأنني دخلته وسمعت صراخه ورأيتُ معتقليه. اليوم بعد سقوط نظام الأسد، شعرت بأن السر خلف المبنى المتهتك قد انفكّ وبأن شيئًا من حق المعتقلين عاد، وإن كان الكثير منهم تحت التراب أو في مقابر جماعية الآن”.

كما يقول سعيد (29 عامًا) لـ”مواطن”: “لا أنسى كيف اعتقلت المخابرات شابين من المنزل الذي كنا نستأجره، لقد ضربونا جميعًا، وغاب الشابان سنتين دون أي معلومة، لم نستطع حتى أن نسأل عن مكانهم، لقد أصبحنا أكثر خوفًا، لا نجرؤ أبدًا على الكلام عن الحادثة”.

من الواضح في الشهادتين السابقتين، استخدام الأنظمة الاستبدادية القمع و/أو التهديد بالقمع للحفاظ على السلطة؛ خاصةً عند افتقارها للدعم الشعبي، وهنا يلجأ المواطنون الذين لا يدعمون النظام السياسي الحاكم إلى تقييم مخاطر التعبير العلني عن معارضتهم واتخاذ القرارات بشأن كيفية التصرف في بيئات مشحونة، تتسم بقلة المعلومات الموثوقة، وهنا ينجم عن هذه الظروف الداخلية والخارجية، تفاعلات متنوعة تنتج سمات نفسية معينة.

وفي دراسة مستمدة من علم النفس الإدراكي أجرتها جامعة كولومبيا لفهم طبيعة تأثير عاطفة الخوف على كيفية إدراك المواطنين للمعلومات المتعلقة بخطر القمع ومعالجتها.

وأسفرت النتائج عن أنّ الخوف جعل المواطنين متشائمين في تصوراتهم حول خطورة القمع، ويكرهون المخاطرة، وأنّ الخوف قد قلل من المشاركة في المعارضة بنسبة تتراوح بين 14 و77٪.

كلنا مسؤولون عن إنتاج القمع

يعترف د. تيسير حسون في حديثه لـ”مواطن”، بأنّ “كلنا مسؤولون عن إنتاج وصياغة الطاغية، بشكل أو بآخر”. ويشرح: “في كل مرة يشيح أحدنا بوجهه عن الانتهاكات الصغيرة بحقه أو بحق جاره أو “مواطن”ه، ويهمس بينه وبين نفسه “ما دخلني؟ اللهم أسألك نفسي”؛ فإنه يقوي عضلات الطاغية ويضعف عضلات المجتمع والمؤسسات وعوامل ردعه”.

ويضرب العديد من الأمثلة والحالات’ “في كل مرة يتهاون أحدنا في تمرير سلوك أو الإسهام فيه؛ وخاصة في تجاوز الحقوق والقانون، نضيف له صلاحية جديدة؛ فتصير تلقائيًا حقًا مشروعًا له؛ في كل مرة نصفق له ونمدحه على ما يفترض أنه دوره ووظيفته الطبيعية، تكبر الخسة في رأسه ويصدق أنه أهم من “مواطن”يه، وأنهم مجرد كائنات مُسخرة لخدمته، وفي كل مرة نضيف له لقبًا معظمًا مطلقًا، يعني أننا ندعوه إلى زيادة إطلاق يده علينا”.

ووجد الباحثون فروقًا كبيرة في المجموعة الأخيرة في العديد من المجالات؛ وخاصة في مقاييس زيادة الإثارة، مثل العصبية والرعشة (30٪)، والصداع المزمن (24٪) والأرق (17٪). وكان أطفال المختفين أكثر تأثرًا من الضوابط، كما يتضح من التقلبات المزاجية المتكررة (21٪)، وانخفاض الأداء المدرسي (20٪)، والتبول اللاإرادي لفترات طويلة (16٪).

وفنّد دور الحب في صناعة القمع السياسي: “في كل مرة نقارب علاقتنا به من خلال (الحب) والإعجاب الشخصي، بدل الإعجاب ببرنامجه في التنمية والازدهار، تضيع بوصلتنا في التعامل مع المسؤول، كموظف عليه واجب خدمة مجتمعه و”مواطن”يه، ويتحول إلى كائن مقدس لا يمكن أن يخطئ، لأن “الحب أعمى”.

حكم البارانويا والسيكوباتية

وعن استخدام السيكولوجيا وعلم النفس في مواجهة القمع السياسي، يقول: “وعي دورنا الذاتي في إنتاج وتأبيد الطواغيت، سيجعلنا أكثر تأثيرًا في كسر حلقة إنتاجهم، ابتداء منا، من إيقاف النسغ المغذي لهم، والذي يمر في عقولنا وعواطفنا وسلوكنا”.

وتابع “في البلدان التي تغيب فيها السياسة الحقيقية بشكل مزمن كممارسة طبيعية لحقوقنا وتحمل مسؤولياتنا ضمن أحزاب أو تكتلات أو تيارات تحمل برامج مختلفة تتنافس على الجدارة، ربما تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على تنظيم قوى ضغط ومراقبة لأداء السلطات بطرق مبتكرة، كأشكال بديلة تعبئ الفراغ السياسي الحزبي، ريثما ينتج المجتمع كيانات سياسية ناضجة للتعبير عن احتياجاته”.

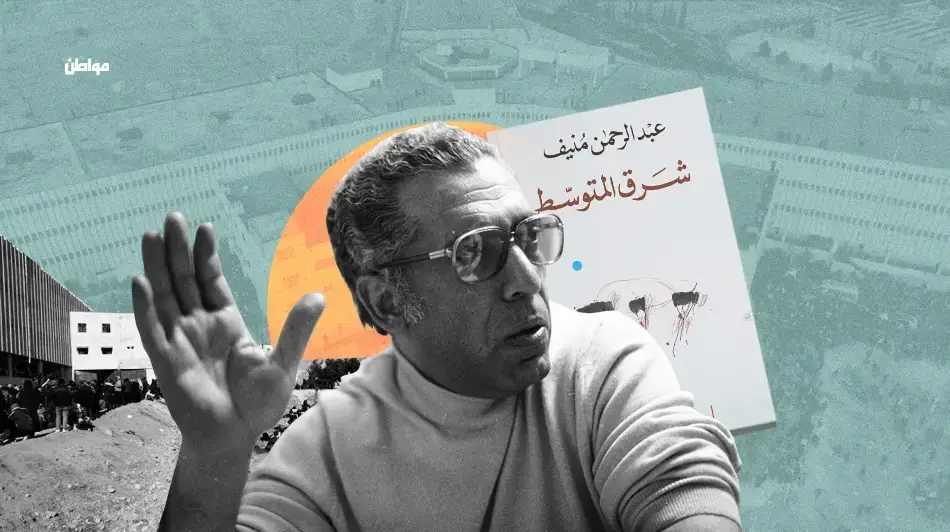

يحلل د. تيسير حسون سيكولوجية القمع والقامع؛ “شخص بارانويد أو نرجسي أو سيكوباتي في أسرة، حتمًا سيدمرها ويسمم حياتها. ماذا لو كان ذلك الشخص رئيسًا ولأكثر من نصف قرن في بلد تغيب فيه السياسة كليا؟”. وعن الحالة السورية للقمع يقول: “54 عامًا، ثلاثون منها تحت حكم البارانويا، وأربع وعشرون أخرى تحت حكم النرجسية والسيكوباتية”.

تحول المقموع إلى قامع

إلى ذلك، يقول محسن (٣٣ عامًا) مهندس اتصالات لـ”مواطن”: “بسبب إدمان القمع لفترات طويلة، يتطبع المجتمع وأفراده بطباع النظام القامع، دون وعي منهم، رغم أنّ القمع يؤذيهم ويمسهم، لكنهم يقمعون أي طرف يحاول أن يخرجهم من تحت نير القمع، هذا ما لاحظته في بيئتي طوال عشر سنوات، هم أكثر الناس معاناةً من القمع، وفي الوقت نفسه الأكثر معاداةً لحرية الانعتاق منه”.

ولاشكّ في أنّ القمع السياسي ينشأ من اختلالات القوى؛ حيث تقمع الطبقة الحاكمة المعارضة وتحدُّ من الحريات، مما يخلق ثقافة الخوف وقبول المجتمع للقمع، حتى بين المضطهَدين. وفي حالات كثيرة يمتص الأفراد المقموعون هذا القمع، ويتمثلون به ويمارسونه على الآخرين للحفاظ على مظهر من مظاهر السيطرة أو الأمن، كما في تجربة محسن.

وقد لا ينتهي القمع بانتهاء النظام الديكتاتوري؛ إذ تبقى براثن عالقة في اللاوعي الجمعي للناس، وهو ما يسمى “الرقابة الذاتية”؛ إذ تقول داليا (٤٠ عامًا) صحفية سورية ل”مواطن”: “أنا أعمل في منطقتي، وهي بيئة محسوبة على الموالاة، وقد عانت من قمعه ما عانت، لذا كنت ألجأ لاستخدام أسماء مستعارة في التقارير الصحفية التي أنجزها، وقد ظننت أنّ ذلك قد انتهى مع انتهاء النظام البائد، لكن عانيتُ كثيرًا لتصوير تقرير لأمهات يوجهن رسالة لأمهات المعتقلين السياسيين؛ حيث كنّ يبكين تأثرًا ويردن أن يعبّرن، وحين أبدأ بالتصوير يتوقفن، ويخبرنني بأنهنّ خائفات، من ماذا؟ لا يعرفن، يجبنني ببساطة أنهنّ خائفات من المشاكل دون أن يوضحنّ؛ فما زالت الرقابة الذاتية موجودة، وعلى ما يبدو أنّ الخوف لم يمت مع موت النظام، الأمر يحتاج الكثير من الوقت للخروج من قوقعة الخوف التي وضعنا بها النظام”.

"القمع السياسي".. مشاكل نفسية وجسدية

ويتضمن القمع السياسي عدة أشكال، ولعل أبرز ما يميزه في الأنظمة العربية هو “الإخفاء القسري”، من خلال الاعتقالات التعسفية دون إتاحة أية معلومات عن المختفين، وفي هذا السياق أجرت الدراسة مقابلات مع 140 فردًا من 25 أسرة من المختفين قسرًا، إلى جانب مجموعتين ضابطتين، تتكون إحداهما من أسر فقدت أحد أفرادها بسبب حادث أو مرض في السنوات العشر الماضية، وتتكون الأخرى من أسر لم تعانِ من مثل هذه الخسارة.

وقد سأل الباحثون الأسر عن مستويات التوتر لديهم وحالتهم الصحية، وكانت الأعراض المرتبطة بالتوتر متساوية تقريبًا في المجموعتين الضابطتين، ولكنها كانت أعلى بمرتين في أسر المختفين قسرًا.

ووجد الباحثون فروقًا كبيرة في المجموعة الأخيرة في العديد من المجالات؛ وخاصة في مقاييس زيادة الإثارة، مثل العصبية والرعشة (30٪)، والصداع المزمن (24٪) والأرق (17٪). وكان أطفال المختفين أكثر تأثرًا من الضوابط، كما يتضح من التقلبات المزاجية المتكررة (21٪)، وانخفاض الأداء المدرسي (20٪)، والتبول اللاإرادي لفترات طويلة (16٪).

وكان الخوف والشعور بالوصمة والعزلة الاجتماعية من الموضوعات الشائعة بين هذه الأسر. وأفاد 64% منهم بتلقيهم تهديدات بعد الاختفاء، و61% منهم يخشون أن يكون جيرانهم من رجال الشرطة أو المخبرين. وفي حين قالت 19 أسرة من أصل 20 من المختفين قسرًا إنّ العلاقات مع الجيران لم تتغير أو ساءت بعد الاختفاء، وأفادت 19 أسرة من أصل 22 أسرة من المجموعة الضابطة التي شهدت وفاة أحد أفرادها بتلقيها الطعام والقروض وغير ذلك من أشكال الدعم المعنوي والمادي من مجتمعها.

هل يفكرون بنا؟

يؤثر القمع السياسي على المجتمع بأكمله، ولكن التأثير يكون أعظم على أولئك الأكثر تضررًا بشكل مباشر. فالذين تعرضوا للتعذيب أو السجن، أو الذين عانى أفراد أسرهم من عنف الدولة، كثيرًا ما اضطروا إلى مواجهة مصدرين من مصادر الألم: الأول هو الألم الأصلي الناجم عن التجربة أو الخسارة. والثاني هو الإنكار الاجتماعي لهذه الأحداث والعزلة المفروضة على الأفراد والأسر المتضررة.

عندما تقع الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، يسمح الدعم والطقوس المجتمعية بالحزن على الموتى. وعلى النقيض من ذلك، قد يؤدي الإنكار الاجتماعي للكوارث السياسية المتمثلة في الاختفاء والتعذيب والإعدام إلى إخفاء الخسارة، مع الشعور المصاحب بالوصمة والعار والارتباك. هذه المشاكل ذات أصل اجتماعي والتجارب والخسائر شخصية واجتماعية. ومع ذلك، عندما يواجه الناس واقعًا لا يعترف بوجود الصدمة الفردية والأسرية ويلوم الضحية بدلًا من ذلك؛ فإن عملية الحزن والتعامل مع عواقب التجربة تصبح صعبة جدًا.

وتتمظهر تلك النتائج في تجربة محمد (43 عامًا)، معتقل سابق في سجون نظام الأسد البائد في حديثه لـ”مواطن”: “الاعتقال ظلمًا بسبب رأي أو كلمة، هو تجربة مريرة، بالإضافة إلى أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي التي لا يتصورها عقل، ولكن ما كان يشغلنا أيضًا كسجناء، هو التساؤل: “هل هناك في الخارج من يفكر بنا؟”. وعندما خرجت في 2010 سيطر علي شعور الخيبة؛ حيث تجاهلنا المجتمع بشكل واضح، الكثير لم يعترف بمعاناتنا، والكثير منهم حملونا وزر خراب البلاد بعد 2011″.

وختامًا، يخلق القمع السياسي مجتمعًا مقموعًا من خلال انتهاك حقوق الأفراد وحرمانهم من الحريات الأساسية. يُستخدم القمع كوسيلة لتقليل قدرة المواطنين على المشاركة السياسية؛ ما يخلق بيئة من الخوف والامتثال. هذا القمع يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين والسلطات، ويعزز مشاعر الإحباط والاستسلام. كما يُسهم في تفكك الروابط الاجتماعية ويعزز الانقسامات بين الجماعات، مما يجعل أفراد المجتمع أكثر عزلة عن بعضهم.