في العام 1932، كان عبد العزيز آل سعود، الرجل الذي تملأ قسمات وجهه وجسده ندوب معاركه، أمام خيارٍ سيغير من قدر مملكته الوليدة. في عالمٍ عطشٍ للطاقة، بمساحةٍ شاسعةٍ من الأراضي تمتد من الخليج العربي شرقاً للبحر الأحمر غرباً، وكثافةٍ سكانيةٍ شحيحة، وجيشٍ تقليدي من رجال القبائل، دولة قبلية يحيط بها شمالًا العائلة الهاشمية في العراق والأردن، وقبائل منافسة على طول حدوده الشرقية، البريطانيون في الشمال والجنوب منه في عمان، وملكٌ آخر في اليمن يخوض معه حروبًا متقطعة تهدد استقرار الحدود الجنوبية لمملكته الجديدة.

جاء العرض البريطاني للملك السعودي للتنقيب واستخراج النفط في المنطقة الشرقية للسعودية، ما تعرف حاليًا بالمحافظة الشرقية، وتضع الشركات الأميركية أعينها هي الأخرى على ما تحت رمال الصحراء القاحلة، والملك عبد العزيز أمام هذه الخيارات التي يقوده كلٌ منها في مسارٍ آخر مختلف.

في العام التالي، أعطى الملك السعودي حقوق التنقيب لشركة كاليفورنيا النفطية (SOCAL)، التي ستصبح لاحقًا “أرامكو” أغنى شركة في العالم بقيمةٍ تصل الآن لتريليوني دولارٍ أميركي. الأهم من ذلك، كان خيار ابن سعود تحولًا في شكل السعودية والعلاقة مع واشنطن، وأحد عوامل تشكل النظام العالمي الجديد.

في سياق توتر علاقته مع إدارة بايدن، قال ولي العهد السعودي في حوارٍ له بأن السعودية بهذا الاختيار ساهمت في صناعة قوة واشنطن، مضيفًا أنها إذا ما ذهبت عقود النفط للبريطانيين فسيكون شكل العالم مختلفًا اليوم. هذه الرؤية من زاوية ولي العهد السعودي تحمل الصحة من وجهٍ ما، لكنّ هناك أيضًا الرؤية من الجانب الآخر الذي يفسر سبب اختيار الملك عبد العزيز للأمريكان على البريطانيين.

يقول الكاتب والمراسل البريطاني تيم مارشال؛ في كتابه قوة الجغرافيا، إن عدم اختيار الملك عبد العزيز للبريطانيين كان بسبب مخاوفه من العقلية الاستعمارية للندن، ثم علاقتها بالملوك الهاشميين في العراق والشام، وكيف يقدر على رفض عرض البريطانيين؛ لذا فاختياره الأميركان سيمنع البريطانيين من التدخل، كما سيجعل استقرار الرياض مصلحةً أميركية. هنا استطاع عبد العزيز منح الأميركان النفط الذي يحتاجونه، وتمكن في المقابل الحصول على الأمن والمال اللازم لبناء دولته.

مستوى أرقى في العلاقة

في العام 1943، أعلنت إدارة الرئيس روزفلت أن الدفاع عن المملكة العربية السعودية مصلحةٌ حيوية لأميركا. تلا ذلك توقيع ثلاث اتفاقيات أمنية وعسكرية للدفاع المشترك والتعاون التقني العام 1951 في جدة ومكة. أثمرت هذه العلاقة استقرارًا سعوديًا في منطقةٍ تشتعل فيها صراعات الأقطاب الدولية طوال الحرب الباردة، لتطوي الرياض صفحة منافسيها الإقليميين في هذه الحرب إلى الأبد.

أما الآن؛ فمن الرياض لواشنطن، يتبادل المسؤولون التصريحات العتابية المتوترة، أو تلك الحادة وشديدة اللهجة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يتجاوزه عمليًا بالإقدام على خطواتٍ متنافرةً نوعًا ما بتوجه الطرفين لخصوم الطرف الآخر. تخفض الرياض التزاماتها التقليدية تجاه واشنطن في السياسة الدولية مع بداية الأزمة الأوكرانية؛ فتعلن إدارة بايدن خصم السعودية اللدود في مجلس التعاون الخليجي “قطر” حليفًا استراتيجيًا خارج حلف الناتو. ومن رفض المطالب الأميركية في رفع حجم الإنتاج النفطي إلى القرار السعودي ومجموعة أوبك+ في خفضه، والتسبب في ارتفاع أسعاره والتأثير على الموقف الداخلي للحكومات الغربية، تظهر العلاقة الخاصة بين البلدين خاضعةً للضغوط؛ فهل يمكننا القول بأن هذه المصالح المحددة لعلاقة البلدين تغيرت؟ أم أنها تمر بامتحانات ثقة؟

العلاقة التي ازدادت استياءً على مستوى المواقف الرسمية بعد وصول إدارة الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، لم تكن علاقةً غير عادلة بالقدر الذي حقق فيها الطرفان أهدافه منها، حققت السعودية أهداف محددات سياستها الخارجية، ودعمت واشنطن مركزيتها بضمان استمرار تدفق موارد الطاقة وتأمينها. لكن السؤال الآن؛ هو كيف نقرأ هذه العلاقة في ضوء تحولات مواقف البلدين والساحة السياسية والاقتصادية الدولية؟

خلفية التوترات

على الرغم من مركزية السعودية في الجزيرة العربية والخليج، نجد أنه لا تتوافق مع السياسات الخارجية لدولٍ أخرى في مجلس التعاون الخليجي؛ مثل قطر وعمان، وتتقاطع إلى حدٍ ما مع سياسة الإمارات والكويت، لذا عندما تشتعل الصراعات في الإقليم، ويتراجع الالتزام الأميركي، سيتنافس الجميع على حيازة أكبر قدرٍ من التأثير، وهذا ما بدأهُ الربيع العربي.

يعلق الباحث في معهد دراسات الشرق الأدنى “ديلان موتن” في حديثه لـ “مواطن”: “المملكة العربية السعودية بلد متوسط الحجم، منطقة كبيرة ولكنها ليست كثيفة سكانيًا، لديها النفط بالتأكيد، ولكن جيشها صغير، منذ الحرب العالمية الثانية، كان هدفها الرئيسي هو التأكد من عدم تحول أي قوة أخرى في الشرق الأوسط إلى جرمانية، لذا إذا كنت تتذكر خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان لديك عبد الناصر في مصر، والذين كانوا القوة الصاعدة في الشرق الأوسط آنذاك هم المصريون، كان السعوديون خائفين من أن يتحول عبد الناصر إلى متوسع آخر”.

يمكننا تخيل هذا الصراع الذي تقع السعودية قطبًا فيه في أربعة مشاهد تلخص تطوراته في: تنافس الربيع، الرهان على الانتخابات الأميركية، خيبة الأمل، مواجهة الإدارة الجديدة.

المشهد الأول: الربيع العربي والتنافس على التأثير

ومع اندلاع موجة الربيع العربي، انتقل التنافس الخليجي على التأثير في المحيط الإقليمي لمستوىً آخر من النزاع في سوريا، مصر، ليبيا، تونس، البحرين، عمان، واليمن، اختار كل طرفٍ من قوى الخليج المتنافسة فريقه المحلي في صراعات ما بعد الربيع؛ صراعات تنافسية هددت استقرار هذه الدول نفسها في آخر المطاف.

تزامن هذا التنافس في وقتٍ يبدو فيه أن واشنطن قررت إعادة تركيز اهتمامها بمنطقةٍ أخرى تتعاظم فيها المخاوف الأميركية؛ وهي الصين والحلفاء في أوروبا الغربية. يعلق على ذلك الباحث الزائر في معهد دراسات الشرق الأدنى، ديلان موتن، بقوله: “الخطر الحالي بالنسبة للولايات المتحدة هو الصين، ولذا فإنها منذ الفترة الثانية لإدارة أوباما بالتحديد بدأت بتقليل اهتمامها بالشرق الأوسط، والتركيز على الصين ومنطقة شرق آسيا”.

"أوكرانيا الضحية الأولى للرؤية بشأن وجود فراغ استراتيجي، والحاجة الى قيادة عالمية وضعف التحالفات الدولية، وبوتين ليس الوحيد الذي يحاول استثمار هذه الفرصة".

تركي الفيصل – Arab US Policymakers Conference 11/2022

إذًا فالسعودية قلقةٌ على أمنها، لكن هذه المخاوف الآن -كما يتحدث عنها “ديلان موتن”- موجهةٌ نحو التواجد التركي في الخليج: “تعد قطر مصلحة عالية الأهمية للأمن السعودي، وهناك في هذه المنطقة قاعدة تركية؛ في الشمال السوري والعراقي تتواجد القوات التركية أيضًا، لذا تتخوف السعودية من تحول تركيا لذات التهديد “الجرماني”.

المشهد الثاني: الرهان على السباق الأميركي

انتهى المشهد الأول من حكاية الصراع بأزمة قطر، الأزمة الخليجية التي بدأت يونيو 2017 وانتهت ديسمبر 2020؛ كان على رأس مطالبها لعودة العلاقات، طالبت دول الحصار قطر بـ إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وقطع العلاقات مع إيران، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

الصراع الإقليمي في الأزمة داخل الخليج وامتدادها التركي، انتقل بدوره للرهان على العملية الانتخابية في واشنطن بعد الحصار. راهنت السعودية ودول الحصار على الرئيس الجمهوري الداعم لسياساتها في الانتخابات؛ فيما دعمت قطر، وتركيا -التي تعلق في مشاكل مع ترامب بعد عقوباتٍ اقتصادية فرضها على الأتراك وإيقاف تسليمها طائرات إف 35 على خلفية شراء أنقرة لمنظومة إس 400 الروسية- وصول المرشح الديمقراطي جو بايدن للبيت الأبيض.

مع تراجع في إنجازاته على مستوى السياسة الخارجية، دعمت دول الحصار “الإمارات والبحرين” حملة ترامب بالموافقة على التطبيع، وتوقيع الاتفاق قبيل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية نوفمبر 2020؛ مقدمًا فيها الرئيس ترامب وعودًا بأن السعودية هي الطرف التالي في الاتفاق.

"من المحتمل أن يكون توقيت تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع تل أبيب مرتبطًا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مع تحقيق دونالد ترامب انتصارات دبلوماسية قليلة نسبيًا في الشرق الأوسط خلال فترة توليه منصبه، منحته قرارات أبو ظبي والمنامة انتصارًا في السياسة الخارجية أشاد به المشرعون على جانبي الانقسام الحزبي - وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة لترامب".

كريستيان كوتس أولريخسن & جورجيو كافيرو: "عمان تلعبها بأمان مع إسرائيل: أكتوبر 2020"

المشهد الثالث: خيبة أمل

بالطبع، انتهى المشهد بدخول بايدن ومغادرة ترامب البيت الأبيض. في أيامها الأخيرة، بدأت إدارة ترامب في تقديم خدماتها الأخيرة للشريك السعودي والاستعداد للعلاقة مع الإدارة الجديدة، وتم إنهاء الأزمة الخليجية مع قطر، ووُضِع الحوثيون على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للإرهاب قبل يومين من انتهاء صلاحيات ترامب الرئاسية.

مع إعلان حل الأزمة الخليجية في ديسمبر 2020، وجهت “مواطن” سؤالًا في قصة “ما وراء المصالحة الخليجية” لرئيس تحرير البيت الخليجي، “عادل مرزوق” حول توقيت حل الأزمة، رد عادل مرزوق: “أعتقد أن التوقيت يرتبط بدول الخليج ذاتها لا الولايات المتحدة. وعليه؛ فدول خليجية هي من طلبت دخول الوساطة الأميركية على خط المبادرة الكويتية والضغط من أجل إتمام المصالحة في أسرع وقت، يبدو أن التغيير القادم في البيت الأبيض هو محور، وربما سبب أغلب المستجدات في المنطقة”.

المشهد الرابع: مواجهة الإدارة الجديدة

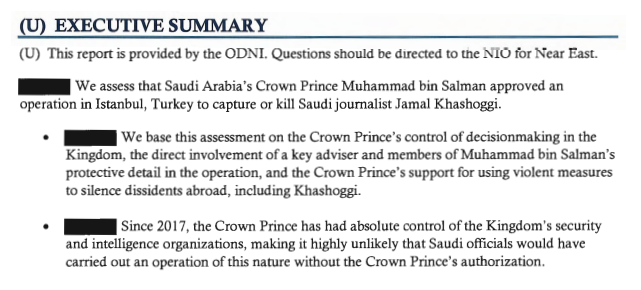

في حملته الانتخابية، وعد الرئيس بايدن بإعادة تقييم العلاقة مع الرياض وجعلهم منبوذين. وفي الشهر الثاني لولايته قام برفع السرية عن تقرير المخابرات المركزية حول مقتل خاشقجي وحقيقة تورط ولي العهد السعودي بالجريمة، اعتبر بن سلمان متورطًا بجريمة مقتل خاشقجي بالاستناد لسيطرته على الأجهزة الاستخبارية السعودية وقرب واتصال المنفذين للعملية به وبمستشاريه.

تبع قرار التقرير رفض الرئيس بايدن التواصل مع ولي العهد باعتباره ليس ندًا له، وأنه سيتواصل مع الملك سلمان، وهي خطوة أخرى لعزل أمير طامحٍ بالظهور كمصلح السعودية الجديدة في الإقليم والعالم ولعب دورٍ مؤثرٍ فيهما.

يقول ديلان موتن: “كانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مدى السنوات العشرين الماضية بعد غزو العراق متسقة للغاية مع الولايات المتحدة، هذا الجزء من السياسة الخارجية لا يزال موجودًا، لكن الاختلاف الكبير الآن هو أن الولايات المتحدة لم تعد تهتم كثيرًا بالشرق الأوسط مثلما اعتادت أن تراه خلال الثلاثين عامًا الماضية؛ بل الصعود السريع للصين. منذ إدارة أوباما الثانية، بدأ حقًا هذا التحول بعيدًا عن الشرق الأوسط، لأن الشاغل الرئيسي في واشنطن الآن لم يعد إيران أو سوريا أو العراق بعد الآن؛ إنما الشاغل الرئيسي هو احتواء صعود الصين”.

ويضيف: “يمكنك رؤية أن السعوديين -في بعض الحالات- اصطفوا مع روسيا داخليًا عندما يتعلق الأمر بأسعار النفط، لذا فإن هذا لا يعني أن العلاقة الأمريكية السعودية محطمة، إنه إقرار بأن ميزان القوى في العالم قد تغير، وعلى السعودية أن تعمل مع جهات مختلفة”.

خطوط حمراء في العلاقة

الخط الأميركي: توقف إمدادات النفط

على الرغم من التقاطعات الحتمية معها كخصومٍ إقليميين، كانت الهوية العربية والمحيط العربي محددًا من محددات سياسة السعودية الخارجية؛ الأمر الذي جعلها تقف إلى جانب مصر وسوريا وباقي الدول العربية في مواجهة إسرائيل، بالإضافة إلى أن إسرائيل أيضًا تتقاطع مع باقي محددات السياسة الخارجية السعودية؛ مثل مخاوفها الأمنية من التوسعات الإسرائيلية وقدراتها، والبعد العربي للصراع مع إسرائيل، والبعد الديني له.

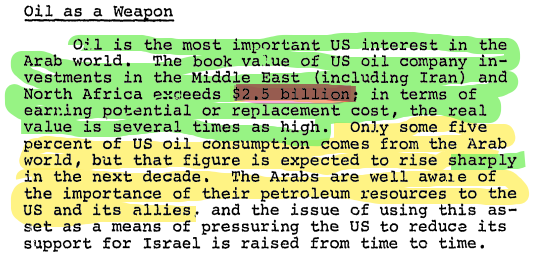

في العام 1948، أقرت جامعة الدول العربية مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا، وأنشأت لذلك مكتب المقاطعة العربية في جامعة الدول العربية؛ حيث تستهدف المقاطعة أي منتجات أو شركات تعمل أو تنتج في إسرائيل أو تشحن منها في طريقها للدول العربية أو تدعم الصهيونية. استمر التصعيد في عملية المقاطعة التي يذكر تقريرٌ للمخابرات الأميركية يحمل عنوان “تهديدات العرب على المصالح الأميركية: نباح أكثر من عض”، يعود للعام 1972 وتم رفع السرية عنه العام 2008، بأن أهم مصالح الولايات المتحدة في العالم العربي هي النفط.

يضيف التقرير بأن السعودية عبر وزير خارجيتها وجهت تهديدًا باستخدام النفط كسلاح لمساعد وزير التجارة الأميركي إذا ما أقرت الولايات المتحدة قانون مواجهة المقاطعة العربية، الذي يهدف لمعاقبة الشركات التي تتعاون مع المقاطعة العربية، ويتحدث التقرير أيضًا عن مخاوفهم من استخدام النفط كسلاح للضغط على الولايات المتحدة.

في العام التالي 1973، قامت دول منظمة “الأوابك”، ومنها السعودية، بإصدار قرار خفضها إنتاج النفط وقطع إمدادات النفط عن الدول الغربية الداعمة لإسرائيل وإجبارها على الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها في نكسة 1967، وهو بالتأكيد تهديدٌ لأهم مصالح واشنطن في العالم العربي.

في التقرير الأميركي السابق، يقول: “يأتي حوالي 5% فقط من استهلاك الولايات المتحدة من النفط من العالم العربي، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل حاد في العقد المقبل. يدرك العرب جيدًا أهمية مواردهم البترولية للولايات المتحدة وحلفائها، وتثار من حين لآخر مسألة استخدام هذا الأمر كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة لتقليص دعمها لإسرائيل”.

يذكر تيم مارشال في كتابه “Power of Geography“، بأن الرئيس نيكسون توقع بأنه قد تضطر قوات أميركية للظهور في السعودية، ليقوم الملك فيصل بتزويد البحرية الأميركية بالنفط بشكلٍ سري.

في كلمته في مؤتمر صناع السياسات العربية الأميركية في نوفمبر 2022، تحدث رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل في خطابه عن الرد الأميركي في ذلك الوقت: “أتذكر في خضم الحظر النفطي خلال حرب رمضان عام 1973، عندما وصلت رسالة من السيد كيسنجر إلى المغفور له الملك فيصل -رحمه الله- ، عبر رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في المملكة؛ كانت الرسالة موجزة ولكنها واضحة تمامًا، وجاء في البيان: “جلالة الملك، إذا استمر الحظر النفطي؛ فإن الولايات المتحدة ستسعى لإيجاد سبل لتصحيحه”. انتهى.

لا يمكن أن يكون التهديد أكثر وضوحًا، كان من واجبي إيصال هذه الرسالة إلى والدي الراحل بينما كان يستعد للنوم، استمر الحظر لبضعة أشهر أخرى، حتى اتخذت الولايات المتحدة إجراءات فعالة للتأثير على الانسحاب الإسرائيلي على جبهة السويس ومرتفعات الجولان”.

ويضيف الفيصل: “استمر الحظر لبضعة أشهر أخرى، حتى اتخذت الولايات المتحدة إجراءات فعالة للتأثير على الانسحاب الإسرائيلي على جبهة السويس ومرتفعات الجولان. بعد أسابيع قليلة، قاد الملك الراحل فهد وفدًا كبيرًا من المسؤولين السعوديين إلى واشنطن لتوقيع اتفاق تعاون بشأن العديد من القضايا مع الولايات المتحدة. الرجل الذي وقع الاتفاقية من الجانب الأمريكي هو نفس هنري كيسنجر، الذي هدد قبل بضعة أشهر بغزو المملكة العربية السعودية”.

يقول تيم مارشال: “تخطى السعوديون خطًا أحمر؛ فيما كانت حقيقة الشراكة مع الأميركان واضحة”

الخط السعودي الأحمر: التخلف عن الإلتزام أمن السعودية

تكشف وثائق المخابرات المركزية الأميركية -كما سنتابعها- بأن خط الرياض الأحمر هنا هو الأمن؛ إذًا فهذا هو خط واشنطن الأحمر في العلاقة الخاصة بين البلدين؛ “النفط”؛ فيما يظهر “الأمن ثم الأمن” هو خط الرياض الأحمر في “العلاقة الخاصة” مع واشنطن. خطٌ ومحددٌ ترتفع فيه العلاقة باقتراب واشنطن من ضمانه وتتراجع بابتعاد واشنطن عنه.

هل القيادة الأميركية والعالم والتزامها سيستمران؟ نأمل ذلك؛ لكننا في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج على نحو خاص نريد أن نرى مثل هذا الالتزام نحو أمن وسلام منطقتنا... انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عمق حالة الشك في التزام الولايات المتحدة بالمنطقة، وبدأ حلفاؤها في المنطقة بصورة طبيعية في التفكير في مستقبل بعيد عن النفوذ الغربي الذي ساد في العقود الأخيرة.

تركي الفيصل | Arab US Policymakers Conference 11/2022

أبعاد أكثر استراتيجية لاستياء العلاقة

العلاقة بين واشنطن والرياض هي علاقة ذات اتجاه محددٍ، هو الأعلى أولوية من جهة السعودية، الأمن؛ أو كما تصفه تقارير للمخابرات المركزية الأميركية بهيمنة الاهتمامات الأمنية على هذه السياسة.

يرى الكاتب والباحث الفرنسي ديلان موتن بأن المواقف السعودية الأخيرة ليست تغيرًا في محددات السياسة الخارجية السعودية التي يعتبر الأمن هو أولها، ولكنه تغير في العالم بكامله، إلا أن المحددات للسياسة السعودية تبقى هي ذاتها.

يرى ديلان أن هذا الصعود الصيني حرف اهتمام واشنطن من الشرق الأوسط لشرق آسيا. يضيف ديلان: “منذ إدارة أوباما الثانية، يظهر هذا التحول الأميركي بعيدًا عن الشرق الأوسط، ولم تعد إيران ولا سوريا أو العراق هي الهمّ الرئيسي في واشنطن الآن، وإنما هو صعود الصين المتواصل؛ لذا فإن التركيز الرئيسي للولايات المتحدة الآن ينصبُّ هناك، والسعوديون يفهمون جيدًا أن الولايات المتحدة لن تكون هناك لحمايتهم، ولهذا ترى هذه العلاقة الأقرب مع الصين”.

على مدى تاريخها، مرت العلاقة السعودية الأميركية التي تصفها وثائق المخابرات الأميركية بــ”العلاقة الخاصة”، بحالات من الشكوك وفقدان الثقة؛ خصوصًا مع تراجع دور الولايات المتحدة أو تهديد مركزها في النظام العالمي من قبل القوى العظمى الأخرى. الأمر الذي يفسر التقارب السعودي مع كلٍ من الصين وروسيا رغم عدم رضا شريك مصالحها التقليدي.

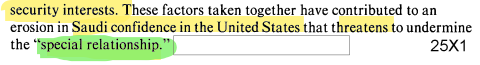

لم يعد السعوديون متأكدين من قدرتهم على الاعتماد على الولايات المتحدة في إيقاف التوسع السوفيتي أو اتباع سياسات تتماشى مع المصالح الأمنية السعودية الأساسية؛ ساهمت هذه العوامل في تآكل الثقة السعودية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يهدد بتقويض "العلاقة الخاصة".

" القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية السعودية" تقرير CIA/1981

كلما تراجعت الثقة السعودية في قدرة حليفها الامتثال لالتزاماته الدفاعية تجاه السعودية، تسعى الرياض لصناعة علاقات تشبع هذا الاحتياج بعيدًا عن الولايات المتحدة. في تقريرٍ للمخابرات المركزية الأميركية بعنوان “القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية السعودية” مصنف بـــ”عالي السرية”، يعود للعام 1981، ورفعت عنه السرية العام 2008؛ يذكر التقرير بأن فقدان الرياض لثقتها في قدرة الولايات المتحدة على صد المد السوفيتي ومواجهة القوى الإقليمية المهددة للسعودية يجعلها تصنع صلاتٍ مع مزودين عسكريين آخرين بعيدًا عن أميركا.

يمكننا من ملاحظة التصوير الأميركي لسلوك السياسة الخارجية للسعودية، بأنه توجهٌ محكومٌ بالثقة في دور وقدرة أو رغبة واشنطن على تلبية احتياجاتها الأمنية، الدور الذي يبدو بأنه تراجع منذ منتصف العقد الماضي مع انشغالها بالتهديدات التي تواجه مركزية الولايات المتحدة أولًا، وهي الحالة التي وصفها في نهاية 2022 رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل بحالة عدم اليقين، أي عدم قدرة السعودية على الاقتناع بقدرة واشنطن الامتثال لتعهداتها بأمن السعودية.

اختبارات الثقة والخوف من المجهول

تمر العلاقات بالضعف والوهن والشكوك؛ لذا ينتظر أحد طرفيها خطوات تعزيز الثقة التي تفقد في هذه الظروف كاختبار لكشف وضعه في هذه العلاقة. تتراجع ثقة الرياض في الرغبة الأميركية في حفظ أمنها؛ في اليمن على سبيل المثال، مثّل الحوثيون – كوكيلٍ إيرانيٍ في اليمن- تهديدًا حقيقيًا للمصالح السعودية في الداخل؛ خصوصًا تلك الهجمات الحوثية التي تمثلت في استهداف أرامكو؛ فيما بدت إدارة الرئيس بايدن أقل جديةً في التعامل مع الحاجات الأمنية للسعودية.

السلاح امتحان السعودية

في وثيقة لتقريرٍ يحمل عنوان “القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية السعودية” مصنفة بـ “عالي السرية” للمخابرات الأميركية تعود للعام 1981، ورفعت عنها السرية العام 2008، تعنون أول هذه القضايا بــ “البحث عن الأمن”، عندما تضعف الثقة، تختبر الرياض التزام واشنطن الدفاعي، والسلاح أحد أهم مقاصد البحث عن الأمن.

تتحدث الوثيقة عن كون طلبًا سعوديًا في الـ 1981م، بتزويدها بملحقات طائرات “F15”- في وقت تتآكل فيه ثقتها في واشنطن كما يقول التقرير-: “أصبح رد الولايات المتحدة على الطلب السعودي لملحقات F-15 بمثابة اختبار في عيون السعودية لالتزام الولايات المتحدة بأمنها”.

اختبار اليمن في الـ 2015م، بدأت السعودية حربها في اليمن لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران بعد استيلائهم على الحكم في صنعاء، باعتبارهم خطرًا على الأمن القومي السعودي والخليجي. وهنا يبرز اختبارٌ آخر انتهى بدعمٍ أميركي لوجستيٍ مع بدء الحرب، وتتويج سلسلة صفقات أسلحةٍ تؤكد على هذا الالتزام بصفقة أسلحةٍ هي الأكبر في تاريخ السعودية، بقيمة 110 مليار دولارٍ أميركي العام 2017؛ فيما بلغت قيمة الصفقات المختلفة عسكرية وتنموية وتجارية بــ 460 مليار دولارٍ أميركي.

اعتبرت السعودية هذه السلسلة من الصفقات تحولًا في العلاقات بين واشنطن والرياض، وتضع السعودية في اعتبارها مجريات الساحة الدولية وملامح تغير النظام العالمي. وفي حين أنها لا ترغب في الانحياز لقطبٍ ما؛ تمضي في تنويع دبلوماسيتها وصناعة مصالح أمنية واقتصادية أبعد من انحصارها مع الأميركان. أما الحفاظ على “العلاقة الخاصة”؛ فهو يتطلب رفعها لمستوياتٍ أعلى تطمئن قلق السعودية الأمني وتحفظ لها دورها في المنطقة بشكلٍ يجعلها قادرةً على التعامل مع أي واقعٍ جديد تفرضه أي مخرجاتٍ غير متوقعة من الحراك الدولي الحاصل. ولذلك يظهر اختبار الرياض الجديد لهذه العلاقة.

تقول الأكاديمية والمحللة السياسية الكويتية “سلوى سعيد” خلال حديثها لـ”مواطن” بأن المتغيرات في السياسة الخارجية السعودية حاليًا لها أيضًا غايات تطمح فيها الرياض للعب دورٍ مؤثر على الساحة الإقليمية والدولية.

المنظور الجديد الذي برز في المملكة نحو تنوع المحاور وتصفير الأزمات والتركيز على الاقتصاد، سيزيد من فعالية ورشاقة الدور السعودي؛ بل من الممكن أن نرى المملكة تلعب دورًا هامًا في رسم معالم النظام العالمي الذي يتشكل الآن؛ بل تملك المملكة الإمكانات لتحويل الملفات التي بدأت في حلحلتها إلى مدخلًا لمرحلة جديدة كليًا ودور فاعل وخلاق في المنطقة والعالم.

سلوى سعيد| أكاديمية ومحللة سياسية كويتية

الاختبار الآن 2022م، تستخدم السعودية مجددًا النفط كسلاح، ولكن هذه المرة لمصالح الرياض أولاً، مع تصاعد التوترات في العلاقات الأميركية السعودية، في زيارة هي الأولى لبايدن إلى السعودية لحضور اجتماع أوبك يوليو 2022 طلبًا لرفع الإنتاج وخفض أسعار المشتقات في الأسواق الغربية، رفضت الرياض طلب الرئيس بايدن. مرةً أخرى رفضت طلبًا من إدارة بايدن تأجيل قرار خفض الإنتاج النفطي شهرًا آخر، على الرغم من التهديدات الأمريكية بتصنيف قرار رفضها وقوفًا إلى جانب الحرب الروسية على أوكرانيا. رد السعوديون على هذه التهديدات بأنها مناورة سياسية لتجنب نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر 2022. وبالفعل حصل الجمهوريون على أغلبية بسيطة في مجلس النواب، أي كافيةً لتعطيل أجندة بايدن في فترته المتبقية.

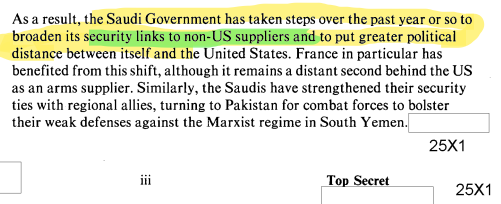

إذا كنت في عالم لا تعرف وجهته، وأي الأقطاب هو المنتصر فيها؛ فمن الأفضل أن تنال ضمانًا عند انحيازك لأحدهم يحقق أمنك وتطلعاتك في كل السيناريوهات. هذا بالفعل ما فعلته الرياض. في تقرير المخابرات المركزية “قضايا رئيسية في السياسة الخارجية السعودية 1981″، يذكر أن تراجع الثقة السعودية جعل السعودية تتجه لخلق تنوع في موارد السلاح بعيدًا عن الولايات المتحدة.

يقول التقرير: “ونتيجة لذلك، اتخذت الحكومة السعودية خطوات خلال العام الماضي (1980) لتوسيع روابطها الأمنية مع الموردين غير الأميركيين، ولإيجاد مسافة سياسية أكبر بينها وبين الولايات المتحدة. استفادت فرنسا على وجه الخصوص من هذا التحول، على الرغم من أنها لا تزال في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كمورد للأسلحة. وبالمثل، عزز السعوديون علاقاتهم الأمنية مع الحلفاء الإقليميين، ولجؤوا إلى باكستان من أجل القوات المقاتلة لتعزيز دفاعاتهم الضعيفة ضد النظام الماركسي في جنوب اليمن”.

لاحقًا العام 1985، بدأت السعودية سلسلة صفقات أسلحة مع المملكة المتحدة تحت اسم “صفقة اليمامة“؛ هي الأكبر في تاريخ البلدين، امتدت حتى العام 2006م.

ويبدو أن السعودية تعيد حاليًا اتباع ذات التكتيكات في محاولة إيجاد ضمانات لمحددات سياستها الخارجية، وأهمها الأمن والرغبة السعودية في لعب دورٍ أكثر تأثير. بدأ ذلك بتسوية الأزمة الخليجية القطرية، ثم اتفاق إعادة العلاقات مع إيران برعايةٍ صينية في النصف الأول من مارس 2022 دون إبلاغ واشنطن، والخروج من الحرب في اليمن، والتقارب مع روسيا والصين، ومن تنويع موردي السلاح لتنويع الدبلوماسية، واشنطن أمام اختبارٍ جديد للرياض.

في سياق محاولات إصلاح العلاقة التي تتراجع بين البلدين؛ استقبل ولي العهد السعودي في الـ 11 من إبريل 2023، كبير الجمهوريين في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأميركي “ليندسي غراهام”، في السابع عشر من إبريل، صرح “غراهام” بأن: “ولي العهد السعودي يريد اتفاقية للتجارة وبرنامج طاقة نووية سلميًا، وتعاونًا دفاعيًا، أكبر مقابل ترقية العلاقة الأميركية السعودية”.

إذًا فهو الأمن كالعادة، والجديد سقفٌ أعلى في الطموحات السعودية الخارجية، وامتحان لقدرة واشنطن على تقديم شراكةٍ أفضل في وقت تشهد تحولاً للمشهد الدولي باتجاهاتٍ غير محسومةٍ بعد. أما متغيراتها فهي ليست تحولات سعودية فقط؛ إنما تحولات دولية تأمل فيها المملكة التعامل العاجل مع مصالحها الأمنية في المنطقة، وامتلاك القدرة على التعامل مع أي سيناريوهات في العالم الجديد القادم؛ فهل يمكن لواشنطن منحها ذلك؟

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.